«Несвободный заданный жанр» (В.Т. Шаламов и театр. Голос драматурга)

Автор: Ольга Ключарёва

01.08.2024

Поле взаимоотношений

«Пьесы, наверное, писать очень трудно — труднее, чем повесть или роман, и всякому большому писателю хочется, наверное, написать хорошую пьесу — в этом несвободном заданном жанре попробовать свои силы — освободить себя от заботы закрепления пейзажа, интерьера, соблазняет прямота обращения к зрителю, упрощенность воздействия, новизна задач…».

Так размышляет Шаламов в письме к одному из своих адресатов в 1956 году[1]. Здесь мы можем зафиксировать важное: идет поиск. Поиск автором выхода своих тем в драматургии. В жанре, где есть подводные течения, условия, сложности. И свои правила, о которых он хорошо знает.

«Страшная ответственность диалога, музыкальный ключ героев», — продолжается мысль... Шаламов будет пробовать это. Будет пробовать передать расслышанное через диалог, мизансцену, действие. И скажем сразу: мы слышим и понимаем его посыл, однако останавливаемся пока на той позиции, что два драматургических материала — «Анна Ивановна» и «Вечерние беседы. Наброски пьесы» — это именно проба. Своих сил и своего способа услышать собственный голос как драматурга.

В процессе работы над основной нашей темой (определяем ее как «Драматургия бытия»), которая последует вслед за текущей вступительной частью, обнаружилась необходимость отчасти объективно, отчасти по подсказке друзей и коллег, остановиться отдельно на аспектах взглядов Шаламова на театральность как таковую, на его опыте зрителя, на его мировоззренческих принципах, которые так или иначе соприкасаются со сферой театра.

Задача сложная. Так как, на наш взгляд, здесь еще очень много неисследованного. Расшифрованы не все рукописи [2]. Многое пропало, либо осталось невысказанным. Сведения разрознены. Но искать, соединять надо. Надеемся, в результате удастся выйти на продуктивное поле размышлений. Давно известно: в театральном деле нет раз навсегда закрепленных форм, в методе режиссера нет раз навсегда закрепленных средств, в актерском ремесле нет раз навсегда закрепленных приемов. Ну, а задача театральной критики — во многом — искать не только пути, но и их интересные пересечения.

Театр — искусство конкретное и вещественное, вне зависимости от жанров и направлений. Перенос замысла в сценическое пространство всегда сопровождается абсолютно реальными, физическими задачами. И, как ни покажется парадоксальным такое определение, театр — искусство грубоватое. Оно требует ясности в диалоге, в посыле, в действенном начале, которое уже в драматургическом материале должно быть заложено и стоять во главе угла. Кроме того, в драматургии всегда должен быть заложен стержень характеров и характеристик. В такой степени, чтобы характер работал не просто на движение сюжета, но на сверхзадачу — и материала, и спектакля как финала всех усилий.

Далее. Рождаясь и развиваясь в определенных рамках времени, в условиях социальных, в условиях бытия общества, театр всегда — стремится он к этому или отрицает это — транслирует, помимо творческой, позицию общества. Политическую ли, идеологическую, философскую или иную. А еще — подсознательные устремления времени и общества. Его черты. Пусть даже не всегда с ходу узнаваемые. Но тем не менее существующие. И самые различные формы театра и его движения — на самом деле представляют собою почти всегда некий синтез. Это находит отзыв, отклик, это обеспечивает взаимообратную связь времени и театра.

Еще одно отступление. Творческие методы никогда не развиваются автономно друг от друга. Они всегда — перетекание, всегда интересная история соприкосновений. Михаил Чехов всегда, до самой последней черты жизни, в самых разных перипетиях своей творческой судьбы и поиска, считал, что его метод имеет своим источником полученное им в юности от Станиславского. И в самом деле, какую находку Михаила Александровича ни возьми — пересечения с исходным материалом «системы» налицо, и это легко доказать. Михаил Чехов, которого видел на сцене Шаламов в молодости, до самых своих последних дней, находясь в эмиграции, сформулировав и записав уникальные методологические свои находки, не отказался от факта, что являлся и оставался преданным учеником К.С. Станиславского, носителем и практиком его принципов (опять-таки, понятие «принцип» в театральном искусстве — не закрепленная раз навсегда форма и формула). И, как мы надеемся, понятно, что это были далеко не одни слова. Ранние, студийные поиски Чехова и Вахтангова — ни в коем случае не автономная история. Она бы не смогла существовать, будучи оторванной от условной «системы» (которая таковой тогда еще не называлась — а назвавшись, сбила с толку очень и очень многих).

Мы привыкли руководствоваться принципами разделения. Нам так легче. Здесь одно — тут другое. Здесь Станиславский — а здесь уже Мейерхольд. А следом — Варпаховский. Мейерхольд, прекрасно проявивший себя как актер у Станиславского, в самый, казалось, разгар своего успеха, очень круто разворачивается (что делал в своей жизни неоднократно вообще) к учителю спиной и уходит в поиск. Поиск самый разнообразный. В полемику с учителем, но и в попытках союзничества, манифеста, протеста, обращенного к Станиславскому же, когда решает, что именно Станиславский призван покончить с пережитками пресловутого реализма. Мейерхольд разных лет — деятель и режиссер очень разный. Но самое интересное, что в конце концов — и это отражено в книге его ученика Л.В. Варпаховского «Наблюдения, анализ, опыт» (1978) — и Мейерхольд, путем экспериментальным, приходит к необходимости тех же самых постановочных и художественных принципов театра, что и его учитель.

Биомеханика никогда не являлась чем-то самим по себе. Концентрация актера на задаче, на слове, на действии внешнем и внутреннем — всегда оставалась необходимостью в любом направлении в театре. Биомеханика — лишь средство, работающее на основную задачу: максимальную мобилизацию актера.

Мы так долго останавливаемся (хотя и вынужденно бегло) на вопросах пересечений и взаимовлияний — для того, чтобы акцентировать внимание на позиции: нет в театральном деле раз навсегда автономных форм и методов.

В 1920-е годы Шаламов был свидетелем глобального и объемного событийного феномена: театр на его глазах и на глазах его сверстников и друзей доказывал свою полноту и правоту в качестве инструмента и отражающего, и влияющего, и преломляющего. Театру посвящена очень значительная часть его воспоминаний о двадцатых годах [3]. Времени расцвета русского театра, как он справедливо отмечает. Когда, как он пишет, «...хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить».

Бабанова у Мейерхольда и — событие: уход от Мейерхольда и новые решения в ролях — Шаламов выбирает как показательное: мейерхольдовский принцип выстроенности мизансцен и отсутствие такового — у Дикого. Импровизационные формы зрелищ — молниеносно возникающие и быстро, оказавшись «как-то без будущего», уходящие. Зритель возвращается в театры, чьи задачи будто с новой силой вступают с ним в живой диалог. МХАТ, Вахтанговский, Студии Художественного театра и конечно, Мейерхольд. Заметим и здесь: Шаламов совершенно верно и точно, в одной фразе объединяет все основные и ведущие театры — такие разные, но так полнокровно существовавшие в едином временном поле. Он останавливается и на событиях, связанных с одним из самых талантливых и ярких актеров эпохи, гениальным Михаилом Чеховым, говорит о его работе в спектакле «Петербург», которую видел (но не мог ли видеть и Хлестакова, и Эрика XIV?!), о причинах, по которым Чехов оказался в эмиграции. И о Художественном театре, о разногласиях Станиславского и Немировича–Данченко, читаем здесь. И о спектакле Вахтанговского театра «Интервенция» по пьесе Льва Славина — той, двадцатых годов, поры, где Шаламов особо отмечает Ц. Мансурову в роли Жанны Барбье и сокрушается об отсутствии хорошей книги о ней — революционерке, отдавшей жизнь делу. Здесь же — оценка факта, что пьесу и спектакль можно «заиграть» и убить. Мейерхольд, находившийся в зале на каждом спектакле. (Много лет спустя Ю.П. Любимов тоже будет дирижировать из зала своим фонариком, а его спектакли Шаламов будет смотреть сначала только с точки зрения зрителя, который все это уже видел у Мейерхольда, но затем, будучи зрителем очень внимательным, отметит и иное. И в этом вот, «таганковско-документальном», ключе будет делать свою вторую пьесу «Вечерние беседы» [4]).

«Синяя блуза». Точно и емко Шаламов говорит о невероятном подъеме этого, в общем, самодеятельного агитационного искусства: «”Синяя блуза” была гораздо большим, чем эстрадная форма, малая форма. Она была своеобразной философией эпохи». Не менее точен, а равно и трагичен портрет вдохновителя и руководителя движения — Бориса Южанина — уже в лагере, в состоянии личной катастрофы, в состоянии финала — пусть и не жизненного, но творческого точно.

Шаламов, с ранней юности к театру проявлявший живой интерес, имевший хоть и небольшой, но внятный сценический опыт [5], рано установившийся как человек с критериями оценок и собственным вкусом, отлично слышал и понимал Голос театра. Даже не «голос», а «голоса». Так вернее. Однако утверждать, что и свои драматургические вещи он мыслил исключительно по шаблонам любимого из того, что видел, на наш взгляд, не совсем правомерно. Здесь, как во многих еще шаламовских направлениях — поле для размышлений и поисков. Мы и стараемся лишь размышлять, но не делать окончательных выводов.

Записывать Шаламова в истовые «мейерхольдовцы» — в том понимании, которое существует в качестве шаблона — то есть, в безоговорочные приверженцы неких статичных понятий, таких как «условность», «масочность», «буффонада», которые, якобы, только и образуют и составляют картину мейерхольдовского театра — ошибочно. Шаламов, будучи свидетелем слома эпох и, безусловно, искавшим в театре 20-х годов подтверждения своим ощущениям и мыслям, не мог замыкать свою память и сознание исключительно на таких шаблонах. Тем не менее, справедливо то, что Шаламов был активным, соучаствовавшим зрителем спектаклей Мейерхольда — в большей степени, чем мхатовских спектаклей. Что четко разделял в сознании условную, знаковую, предельно образную структуру и «мертвый реализм». И авторский почерк его — гораздо четче в поисках смысла «знакового», нежели в поиске некой усредненной «правды».

Как мы полагаем, Варлам Тихонович обладал удивительной природной артистичностью. Но он не был артистом в обезличенном и расхожем понимании этого слова. Лучше всего это можно сегодня прочувствовать, если послушать, как он сам читает свои вещи. Нет там ни на йоту ни нажима, ни наигрыша, ни позы. Потому и слушается. Потому и принимается. Найдена там и форма. Найдено содержание собственное — через которое подается суть. Очень интересно было бы сегодня узнать, услышать, как происходила та встреча с чтением своих стихов в доме Пастернака в Переделкине 24 июня 1956 года. Очень интересно. Потому что, кажется, это событие оказалось для Шаламова одной из поворотных точек, одним из самых сильных событий. К которому можно было идти через все, что он прошел. Шаламов — чтец. Исполнитель ли? Нет. Человек, который знает: уловлено слово, которое уже есть, до самого его уловления. И, самое главное, кто здесь — сам Шаламов? Какую «форму» он транслирует? Какой «театр»? Да никакого, пожалуй. На тот момент. Почти так же, как на вопрос о том, какая у него философия, со смехом ответил: «Да никакой нет!»[6].

Драматургия бытия

По тому же принципу, что обозначен в предыдущем разделе, наметим лишь контуры для выхода на некоторые идеи, предложим направления, которые можно было бы развивать дальше. Вот что окажется в круге нашего внимания:

1. Драматургия собственной жизни и судьбы. В известной степени — качество распространенное и присущее каждому из нас, но тем, кто свою деятельность строит на линии творческой, — в степени превосходящей. Есть и иные. Кто и почему сознательно отказывается от удобного способа взаимоотношений с внешним миром, с людьми, да и с самим собой, но вступает при том на совершенно особый путь внутреннего самонаблюдения, остается в полном одиночестве, а кто продолжает существовать в русле — условно внешнем, конъюнктурном, общественном?

2. Взаимоотношения созданного (произведения, вещи) и эпохи, времени. Проблемы распознавания, прочтения, освоения, поиска способов высказывания времени через конкретную вещь — сколь угодно от данного времени удаленную.

3. Конкретные шаги театра (и кино) к темам автора и к нему самому. Высказывание. Осмысление.

Только ли вышедшее из-под авторского пера определяет путь и автора, и им написанного? Где при этом — личность и путь самого человека? Не волен ли он сам задать путь и для своей вещи, и — шире и дальше — собственной судьбы? Собственного места — во времени, в истории. Задавшись этими вопросами, попробуем и наметить здесь только некоторые направления для возможных будущих обсуждений.

Поводы для размышлений пришли исподволь и из внешних источников. Начальный — два выпуска журнала «Театр» за 1989 год.

В высшей степени странное, непредсказуемое, но вместе с тем прекрасное время. Надежды, калейдоскопического спектра события. Исподволь, объективно назревала необходимость обновления и поисков, хотя все понимали: еще шаг — и в бездну. Очень полезно оглянуться на ту эпоху теперь.

В первом номере, и первой публикацией — единственная завершенная пьеса Шаламова «Анна Ивановна» с вступительным словом И.П. Сиротинской.

Журнал Театр, номер 1 за 1989 год, публикация пьесы "Анна Ивановна", вступление.

И это слово, и текст пьесы, и авторская пояснительная часть (самый конец, пара абзацев) — все выглядит кратко. Аскетично и без длиннот.

А вот, для контраста, — последний, двенадцатый номер «Театра» того же года. Внутренняя страница обложки. Фотопортрет.

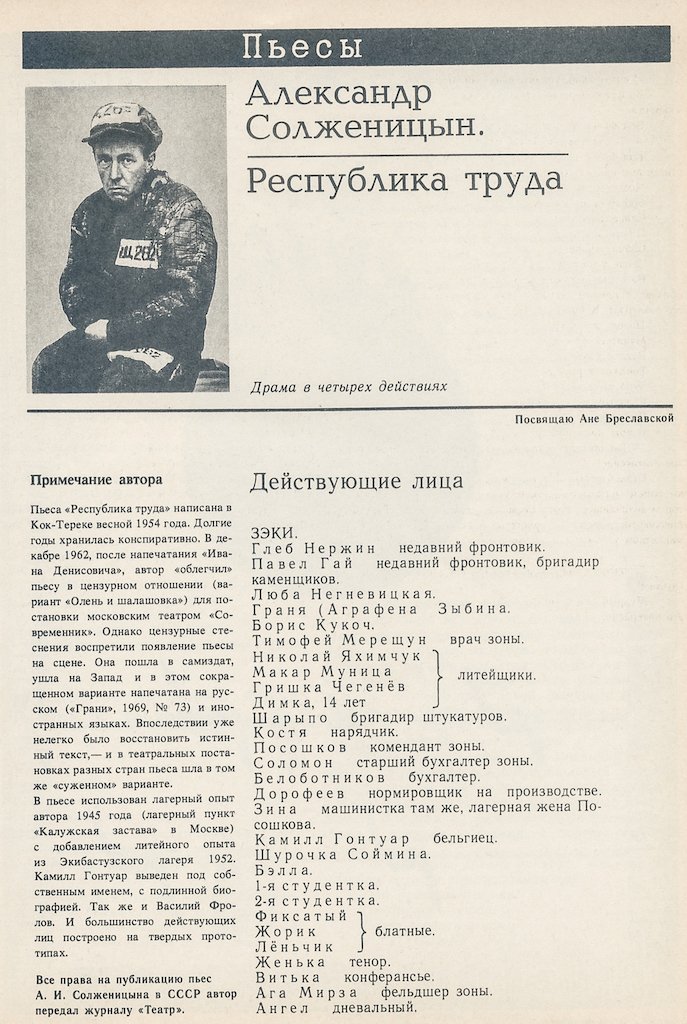

Журнал Театр, номер 12 за 1989 год. Внутренняя сторона обложки. Портрет А.И. Солженицына.

Заявка, внятное обозначение: на сцену жизни, в сценарий жизни, пришел — кто-то. Задача этого «кого-то» — еще до самого своего текста — о себе заявить. Собственно, вот на таких, продуманных точно, заявках и устанавливалась творческая и личностная биография этого человека. И человека, и — во многом — персонажа. Мы говорим, конечно, об А.И. Солженицыне. Следом — полный вариант пьесы Солженицына «Республика труда». И здесь тоже фотопортрет. Та самая знаменитая постановочная фотография.

Журнал Театр, номер 12 за 1989 год. Публикация пьесы А.И. Солженицына "Республика труда", вступление.

Постановочны, конечно, оба фото. Это несложно определить даже непрофессионалу. Даже если не знать обстоятельств и условий, в которых делался «снимок в телогрейке». Даже если ничего не знать. Ничего иного. Просто в глаза посмотреть... В этом человеке действительно сидел талантливый артист. Мы об этом говорим не потому, что это плохо. Говорим потому, что в таких деталях и проявляется глобальное: подача и утверждение себя. Вообще, если попытаться привлечь слово-ассоциацию, то Солженицын — это «утверждение», Шаламов — «размышление», «сомнение»[7]. Драматургия «бытия легенды» задумана была самим Александром Исаевичем. И успешно жила с какого–то времени и сама по себе. Действительно, уже как проект. Автономный, самодостаточный и хорошо себя окупивший. Подхватят и здесь, и там... Апофеозом будет фильм А. Сокурова о двух больших частях («Узел. Беседы с Солженицыным», 1996, 2006 гг.) — документальная беседа. Последует и продолжение. В пору предпандемийной эпохи и, конечно, еще задолго до нынешних событий, был заявлен еще один фильм Сокурова о Солженицыне. Протяженность во времени драматургии «бытия легенды» не заканчивается! Бытие легенды — в названиях улиц, в памятниках, в первенстве на определенное русло тем и подразумеваемой единственности этого первенства, наконец, в поддержке «команды». А правда... Да кому она нужна. Выбирают одного, так удобнее. Так понятнее и выгоднее.

Вновь — к журналу «Театр», в 1989 год. Драматургия заявки и на публикацию, и на заранее уготованное «место во времени» во втором случае (Солженицын) очевидна. Тем более явно проявляется полное отсутствие, и даже отсутствие изначально мысли на такую заявку — в первом (Шаламов).

Два автора пришли в 1989 год, к читателю, совершенно разными. Даже не потому, что первого уже семь лет как не было на этой земле. Человек продолжает разговор с оставленной после себя жизнью всегда, даже если кажется, что он замолчал.

***

Следующий повод для того, чтобы поднять тему о «драматургичности» подачи автором себя и своей вещи, пришел благодаря фрагменту из мемуаров М.М. Козакова, его «Актерской книги». И это еще несколько штрихов к портрету Александра Исаевича. Перенесемся из 89–го в 62–й. Хотя уже в публикации 89–го мы находим строчку «Право первой постановки предоставляется Московскому Художественному театру», понимаем: исходя из того, что прочтем дальше, это не так. Право первой постановки предоставлялось и театру «Современник».

Козаков в качестве предыстории рассказывает о том, как впервые услышал фамилию «Солженицын». Слышит он эту фамилию от В.П. Некрасова, с которым они беседуют на следующее утро после состоявшейся премьеры — выпивая и приходя, что называется, в норму. Не можем, в силу недостатка места и рискуя уйти безнадежно в сторону от основных наших тем, приводить весь отрывок. Но вот сюжет знакомства автора пьесы, которая тогда называлась «Олень и шалашовка», с коллективом потенциальных исполнителей считаем нужным привести хотя бы фрагментарно. Дело в том, что, на наш взгляд, это очень показательный и о многом говорящий сюжет. А кроме того, это хороший экскурс во времена начала начал легендарного «Современника». Все, что называется, еще живы и молоды. Так выглядела «драматургия представления» автором своей пьесы в театре «Современник» в 1962 году, так это происходило:

«И вот осенью, в начале все того же сезона 1962 года судьба сведет «Современник» с Солженицыным и посулит театру великие надежды на совместное творчество.

Уже напечатал А.Т. Твардовский «Денисыча» по личному разрешению Н.С. Хрущева. Свершилось чудо, свершилось невероятное, поразившее всех чудо! Печать молчания сорвана, казалось, навсегда.

«Солженицын, Солженицын», — жужжит Москва.

Нам становится известно — то ли от К.М. Симонова, то ли от Аси Берзер, сотрудницы «Нового мира», — что есть у Солженицына пьеса! И что он, Александр Исаевич Солженицын, наслышан о «Современнике», хотя ничего у нас не видел, и готов с нами встретиться.

Назначен день встречи. Волнуемся. Гордимся.

<...>

Входит в предбанник ефремовского кабинета показавшийся мне очень высоким человек. <...> В руках школьный, потертый, старомодный портфель. И плащ — синий, прорезиненный, на клетчатой подкладке — такой, какой в то время был на десятках прохожих мужского пола, делая их неотличимыми друг от друга. <...> Рязанский школьный учитель — ни дать ни взять. Раздевшись, учитель улыбнулся и сказал, как будто урок начал:

— Ну что ж, друзья, давайте знакомиться.

И, крепко пожимая руку стоящему поблизости Ефремову, начал первым:

— Александр Исаевич Солженицын.

— Олег Ефремов.

— Простите, по отчеству?

— Николаевич.

— Стало быть, Олег Николаевич, — констатировал пришедший.

— Солженицын. — Это следующему из нас.

— Волчек, — пробурчала смущенная Галя.

— ?

— Галя…

— ? — не отпуская руки.

— Галина Борисовна…

<…>

А когда мы, войдя в кабинет Олега, расселись, он за Олегов стол, мы вокруг, то взглянул на часы и начал так: с Друзья, давайте к делу. Театра вашего не знаю, надеюсь обязательно узнать, но сведущие лица хвалят. Они же сказали мне, что вы хотите инсценировать «Ивана Денисовича». По-моему, затея зряшная. Это проза и... <...> Но я пришел к вам не с пустыми руками.

И уже расстегивает школьный портфель.

— Есть у меня оригинальная пьеса, которую я хочу предложить вашему вниманию. Не возражаете? Олег Николаевич, как у вас и у ваших коллег, сейчас время есть? Не нарушаю ваших планов?

<...>

Он еще раз оглядывает нас своим цепким фотографирующим взглядом». [8]

Такие вот штрихи — к портрету, к ситуации…

На сегодняшний день не известно, предпринимал ли подобные попытки представления своей пьесы Шаламов. И преследовал ли цель вообще как-то ее «представлять» — на театре, на труппе. Мы не знаем. Но если бы состоялась вот такая встреча, с труппой «Современника», например... Насколько все могло бы выглядеть иначе. Даже при том обстоятельстве, что ко времени, когда прогремел «Денисыч» и когда триумфатор пришел в театр, чтобы представить свою пьесу, у Шаламова в арсенале были сплошные отказы в публикациях. Да и пьеса возникает, видимо, позже. Первые сведения о ней, о том, что Шаламов знакомил с ее текстом Солженицына и режиссера Л.В. Варпаховского, относятся к 1964 году. Когда уже многое изменилось. И список категорических и окончательных отказов в публикациях уже был оформлен в такой степени, что можно было бы тему закрывать.

Однако, при всем том, что история сослагательного наклонения не любит (мы же здесь взяли на себя право на некие отступления) — если бы все–таки «Современник» и Шаламов... насколько, возможно, навсегда поворотным оказался бы вектор этого театра. А возможно, и вектор в пространстве культуры. Ведь скорее всего, разговор и даже возможная постановка не закончились бы только на «Анне Ивановне». Да и пьеса сама по себе, если бы увидела сцену еще тогда — могла бы получить интересную жизнь! Прежде всего, ту жизнь, что в ней заложена, но которую сложно раскрыть. Дело в том, что эта пьеса несет в себе не только обобщающий «лагерный» смысл. Она — о людях. В «предложенных эпохой» обстоятельствах, да, но о людях прежде всего. С этой стороны ее еще, по большому счету, никто из деятелей театра (да и кино) не попытался осмыслить. И к сожалению, чем дальше по времени, тем слабее вероятность, что именно эта сторона окажется заметна и выявлена. Тенденции иные. А «Современник» мог работать именно так. В хорошем смысле «реалистический» ключ мог быть подобран театром к этому все еще не разгаданному драматическому произведению.

***

Снова — в 1989 год. Что за время? В театре, прежде всего, конечно. Время самообмана, — подсказывают. Да, конечно. Но не о внешней и не о политической жизни хотим сказать. О том, что пониже. В отношениях между людьми, в самом воздухе. Это попытка движения в самые разные стороны, преодоление границ, реформы, расставания, закрывание дверей. Ощущалось объективно. И потребность сброса старых одежд, и жажда обновления (и самообновления!) проявлялись как в мыслях, так и в действиях. Совсем не случайно именно на эти странные годы приходится возрождение студийного движения. Любители очень быстро становились виртуозами на практике. Но и закат произошел скоро. Почему стоит обратить внимание на студию как средство продвижения интересных идей? Потому что в студиях была возможность и шанс реализовать постановки обеих пьес: и «Анны Ивановны» Шаламова, и «Республики труда» Солженицына. Путь к административным согласованиям был кратчайшим (если вообще нужно было проходить этот путь — к студиям не было пристального внимания), свобода и быстрота освоения материала, по объективным причинам (молодость, свежие идеи, азарт участников) — были в арсенале. Наконец, еще одно интересное наблюдение. Студии не были обременены необходимостью, как сегодня и как в то время в стационарных профессиональных театрах, усложненного, абстрактного высказывания. Совершенно напротив. Результаты работы в ключе «реалистическом», объемы характеров во всей полноте своей — о людях, для людей — эти результаты оправдывали себя. Оправдывали, прежде всего, высокой наполняемостью залов.

Зритель на стыке 80–90–х отзывался живо на такую мысль и такое слово. Обе пьесы, при всей их разнице, максимально полно тем потребностям отвечали. И кажется, уже тогда, через возможные постановки в тех условиях, мы получили бы интересный результат: объективную форму жизни драматургического материала на те темы, что так просились тогда на свет. Знать об этом — хотели.

Что произошло чуть далее по времени — разговор об этом целесообразен за пределами нашего очерка. Однако необходимо не упускать из внимания и понимать: движение, внутри времени, в его центре — театрального дела — это процессы взаимодополняющие, одно без другого не существует.

Обложка журнала Театр, номер 1 за 1989 год.

Все в том же 89-м все тот же номер журнала с пьесой «Анна Ивановна» попадает в руки театрального деятеля и мыслителя театра Алексея Александровича Левинского — человека, начавшего поиски индивидуального пути, когда почти ни у кого из соратников по цеху не было в том ни потребности, ни даже мысли, еще в «прочные и ясные» 70-е. Практика, поиск, эксперимент. Не умозрительность и не теоретизирование, а проба. На себе и в контакте с очень немногочисленными единомышленниками. Левинский, хотя формально и оставался в театре стационарном, — рано его покинул, обратившись к практике биомеханики Вс.Э. Мейерхольда, которую взял у прямого ученика мастера Н.Г. Кустова.

Как говорит сам Левинский, шаламовская пьеса сразу его поразила. И тогда же он подумал о том, что здорово было бы ее сыграть. Но долго пришлось ждать подходящей ситуации, до 2014 года [9]. Да, что и говорить... Долго. Очень долго. Кто знает, каким оказался бы путь пьесы и каким, возможно, даже путь театра в определенных направлениях — если бы Алексей Александрович почувствовал тогда, что ждать подходящей ситуации не стоит! А нужно действовать сейчас. В том самом «межвременном» 1989-м. Возможно, спектакль имел бы иные черты, нежели осуществленная Левинским много позже постановка. И быть может, та самая заветная мейерхольдовская составляющая: пластика, яркость, законченность, гротесковость, мизансценическая конкретность — все то, с чем Левинский активно экспериментировал и что, в общем, само просилось тогда на сцену как проба для времени, стали бы и тем спектаклем…

Журнал Театр, номер 1 за 1989 год. Рисунок А. Гусева, предваряющий публикацию пьесы "Анна Ивановна".

Публикации — хоть и есть сами по себе события, но драматическое произведение должно быть опробовано на зрителе. Перед тем, конечно, выйдя за пределы только написанного и напечатанного. Прощупать время. Ожидало ли это время (1989 год) драматургов Шаламова и Солженицына? Да, определенно. И Солженицын получит от О.Н. Ефремова «долг». Через тридцать лет после неудачи с постановкой в «Современнике», сначала в 1992, а затем в 1993 году, в новой редакции, с актерами Еленой Майоровой и Борисом Щербаковым в главных ролях, пьеса «Олень и Шалашовка» — адаптированный вариант «Республики труда» — сцену увидит. Сцену ефремовского МХАТа. Время и пьеса встретились. Впрочем, и здесь, как чувствовалось даже тогда, имела место «драматургия автора» и своего рода, замаскированный под «время пришло!», заказ, более, нежели творческие мотивы. [10]

В начале 90-х Шаламову по-прежнему не оказалось места среди всех этих «громких событий». И это неслучайно. Это естественно. Шаламов — не про то…

***

Обе вещи, обе пьесы — тоже суть разница. Разница огромная. В том числе — в плане авторской самоподачи. Солженицын заявляет с первых же вступительных замечаний огромное полотно. В этом легко убедиться, лишь пробежавшись по первым абзацам. Автор никак не может начать, собственно, разговор через действующих лиц, дать слово им. Ему самому необходимо основательно высказаться. И в начале, и не отпускать этой своей миссии дальше. В каждой реплике, в каждой мизансцене, которые он уже и сам, заботливо, чтобы, не дай бог, режиссеру не замучиться и не уйти в нежелательную для автора сторону, актерам в свое собственное не заиграться, — автор присутствует. Это и есть солженицынское «утверждение» (по-иному — публицистика, а еще точнее — сознательный авторский контекст агитирования).

Странное дело. Несмотря на обилие разнообразных действующих лиц и заявленные их характеры, несмотря на очевидную заявку на масштабность оформления будущего спектакля (чего стоит одна лишь «дорога цветов» — помост, ведущий через зрительный зал к сцене, аналог — прием, взятый из японского театра Кабуки), на всю авторскую предусмотрительность — пьеса оставляет ощущение пустоты. Прорвавшись сквозь все диалоги, с трудом, но все же уяснив для себя — кто есть кто (хотя и приходится несколько раз возвращаться к большому списку действующих лиц), мы не видим главного: движения и развития действия. Действие — очень сильная сторона повести «Один день Ивана Денисовича» — не в последнюю очередь оказалось решающим фактором в плане восприятия и последовавшего мощного общественного эффекта. «Республика труда» безнадежно рассыпается на части. И потому, в конечном счете, выглядит не более чем претенциозно-масштабной, но лишь — заявкой.

***

«Вечер или ночь, все равно»... Так начинается краткое авторское вступление к «Анне Ивановне». К единственному завершенному Шаламовым драматургическому произведению. Искомый ее материал до сих пор не вполне для постановщиков ясен до той степени, когда можно было бы к нему без вопросов приступать. В чем причины? Отчасти — в том, что материал кажется, на первый взгляд, «недейственным», лишенным внутреннего конфликта и, самое главное, не таким уж сильным по сравнению с «Колымскими рассказами».

Тот, кто приступает к изучению материала, разочаровывается. Где же бараки, доходяги, блатные? Где, вообще говоря — сам обнаженный ужас, что явлен в других вещах и новеллах? То, что поражает воображение нормального человека и то, что так жестко можно было бы подать через средства спектакля? Перед нами — не сам лагерь: сцены происходят то в дорожной столовой, то в больнице, то накануне этапа. Вместе с тем профессиональное чутье постановщика подсказывает и иное: здесь не обойтись привычными приспособлениями. И здесь содержится, таится — что-то еще. Так просто этого не вскрыть.

Не объяснить грубоватым языком монтажа, мизансцены, средствами актера, который тоже неизбежно будет лепить и создавать из искомого материала свое собственное. Удобное для него. Ремесленное. То, с чем было бы — все ясно. А не то, что необходимо было бы долго разгадывать. Да и широкий зритель — не поймет. И так «тяжелая тема». Режиссер откладывает пьесу в сторону…

Да, «Анну Ивановну« делать сложно. Выход же заключается, пожалуй, в единственном. Приступать к разработке концепции постановки и к репетициям нельзя без прочтения всего Шаламова, «другого» Шаламова. Тот случай, когда обойтись без труднейшей работы обретения собственной своей слышимости звучания автора никак нельзя. Лишь наработав такой опыт — постановщик и актер имеют право взяться за пьесу.

Шаламовская драматургия ожидает и требует от художника не его гибкости как лицедея и фантазера, а мерит его способности объемом личности, бесстрашием в соприкосновении с материалом, степенью погружения в материал. Так что назад уже, быть может, и нет пути…

Шаламов-автор и Шаламов-драматург вправе ожидать и принципиально иных подходов, и иного осмысления, и (самое главное) иных людей, которые взяли бы на себя миссию — раскрыть.

***

Шаламов дает героям лишь импульс. В слове. В индивидуальной, авторской поэтике слова. Театр — конечно, всегда, прежде всего, слово. Даже если это безмолвие. Даже если понимаем, что сегодня и сейчас слово как средство — будто и не самое главное. Слово —это не только произнесенное. Оно — еще и подуманное. А еще раньше — присутствующее. Вспомним (у каждого из нас есть такие воспоминания, примеры) самые свои лучшие минуты, самые сильные впечатления в театре. Когда исчезает все, кроме подсознательного понимания: что-то или кто-то уже сказал! Актер — а следом и мы — только уже подтверждаем это для себя!

Пьеса видится отчасти, как мы уже говорили, некой пробой. Упражнением. Условия, жанр для автора новые. Персонаж в действии, в развитии конфликта, в пространстве сцены. И — в одиночестве. Фраза из «Заговора юристов»: «Драматургу надо показывать Север именно в дорожной столовой — это наилучшая сцена» — эта фраза может вполне послужить мостом, перейдя через который, читатель окажется уже в ином пространстве, в условиях сценического действия... И почему бы постановщику и актерам не опробовать этот прием? Почему бы от фрагментов «Колымских рассказов», где действуют уже знакомые герои, не перейти в пространство драматической, сценической истории? Где не потерялись бы ни суть человеческая, ни уникальная авторская нота.

Шаламов-автор в высшей степени скромен, ненавязчив. Он не считает нужным ничего пояснять, вести своих героев за руку, и оставляет одних. Вернется только в самом конце, в послесловии. Но и тут озадачит немало, ограничившись только несколькими схематичными (и достаточно парадоксальными) пояснениями. «Все люди — и в то же время не люди» — на первый взгляд, прозрачный намек, что нужно придерживаться «Немой сцены», идти к Гоголю.

Очень интересно и такое совпадение. У любимого Шаламовым А.К. Воронского, в невероятно современно звучащей сегодня монографии 1934 года «Гоголь» (к счастью, нам сегодня доступной), находим: «В комедиях и прежде всего в ”Ревизоре” “низменная вещественность” выступает в наиболее обнаженном виде. <...> Никакой фантастики нет и в помине. Нет и прикрас. И однако, по временам действительность встает дичайшей фантасмагорией. На сцене будто и люди, но как будто и не люди, а некие человекоподобные существа» [11]. (Курсив мой — О.К.). Интересно было бы выяснить, мог ли автор «Анны Ивановны» отталкиваться от Воронского? Но мы понимаем общее направление мысли. Мы принимаем эту авторскую мысль как возможную трактовку сцены. Однако предлагаем все-таки поставить здесь многоточие. Действительно, интересна точка зрения на возможные идею и видение будущего спектакля Шаламовым в некоем обобщенно-«мейерхольдовском» ключе высказывалась и режиссером Алексеем Левинским, и в исследовании Джозефины Лундблад–Янич [12] (где автор находит блестящее определение: в пьесе показан не сам лагерь, но его отражения), и в очерке Ирины Галковой о постановке Алексея Левинского [13]. Но пока, на наш взгляд, вопрос этот открыт.

***

По всей видимости, Шаламов показывал и, возможно, прямо предлагал пьесу для постановки Л.В. Варпаховскому. Леонид Викторович Варпаховский — ученик, помощник, последователь Мейерхольда. Оставил ценнейшие свидетельства-воспоминания о технике и методах репетирования Мейерхольда. Прошел Севвостлаг. Вошел одним из героев в шаламовскую прозу. Возрождение свое собственное как художника и человека обретал в тех, на грани выживания, колымских условиях. Продолжил жить и работать, не сломавшись, дальше. И лишь в самые последние его годы к нему вернулся лагерь, и депрессия сломала этого человека. Он был носителем собственного, индивидуального метода, который нельзя сводить исключительно к «мейерхольдовскому», что доказывают многие его работы. И Шаламов, обсуждая свою первую пьесу с ним, это знал и понимал.

***

Очень спорным остается момент и вопрос: кто же есть Шаламов-драматург. традиционалист или новатор? Будучи «адептом формы», по замечанию Е.В. Волковой [14], он сознавал необходимость поиска в русле драматургии. Но окончательной и завершенной формы так и не успел обнаружить. Даже в своей второй пьесе «Вечерние беседы» (незавершенной), относящейся к началу 70-х годов.

«Вечерние беседы», как подчеркнуто автором — «фантастическая пьеса», и Шаламов явно стремится выйти в определенный условный, даже в какой-то степени мистический план. Здесь уже гораздо более свободно, чем это могло предполагаться в русле пьесы «Анна Ивановна», чувствуют себя и персонажи-маски. Безусловно, особую роль сыграло и знакомство Шаламова в середине 60-х годов с французской «драмой абсурда» (Ионеско и Беккет им особо ценимы [15]), а затем — с театром Ю.П. Любимова.

Истоки замысла этой пьесы, в том числе ее формы, — пока детально не исследованы. Однако само по себе соединение в одном действе знаменитых, известных всему миру героев — писателей-лауреатов Нобелевской премии — Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына — ход очень смелый и оригинальный. Помещение всех их четырех (вместе с собой, тоже героем, с демонстративным «я» и монологами от своего имени) в камеру Бутырской тюрьмы могло бы являться уникальным примером доведенной до высшего предела театральной «условности», которая вылилась бы в некий всеобъемлющий тотальный гротеск. Тут можно было бы и смеяться, и плакать, и негодовать, и восхищаться одновременно. И над сценой пилки дров (где Бунин говорит Пастернаку: «Я не буду пилить с модернистом», а Шолохов — Солженицыну: «Я не буду пилить с членом Союза писателей», и где множество других убийственно-саркастических и подчас откровенно грубых реплик). И над философскими монологами, в которых Шаламов и от себя лично, и устами своих героев проговаривает горчайшие истины, обернутые в форму парадокса — нередко на грани абсурда или даже за гранью его, но всегда хотя бы с крупицей реальности, «имевшей место быть». Эти истины касаются и того же Солженицына, образ которого представлен в пьесе крайне жестко, с обнажением всех покровов пресловутой «авторской драматургии», которую Шаламов, с его проницательностью, разгадал, пожалуй, раньше всех…

Не хватило Шаламову только нескольких, но самых существенных шагов, и среди них — самого главного: перехода в русло движения действия того, что должно разворачиваться на глазах зрителя. Автор явно продолжает быть, существовать в единстве с размышлениями, которые рождены его собственным дневником. Он словно остается за своим рабочим столом, и мы продолжаем слышать его мысль. Сохраняется та его отличительная черта, когда он выходит на свободное поле путем долгого набрасывания, записей, записанных фрагментов, и в конце концов это свободное, его собственное поле, возникает и начинает владеть всем: временем, событиями, смыслом! Не произошло этого в «Вечерних беседах». Или не успело произойти. Персонажи говорят его голосом. Разделения так и не произошло…

Здесь силен не столько голос драматурга-Шаламова, сколько Шаламова-человека: обличающего, раздающего всем по заслугам, жаждущего возмездия и справедливости. При этом присутствует уникальная, очень гоголевская черта. Смех «над всем миром». Только Шаламов берет в качестве объекта литературный мир — ему наиболее близкий.

Пьеса эта с момента ее публикации в 2013 г., в седьмом, дополнительном томе собрания сочинений Шаламова, а затем в открытом доступе в Сети — https://shalamov.ru/library/38/ — осталась, как можно понять, не вполне и не до конца прочтенной. Ни одного внятного отклика, хотя бы в виде общего впечатления (пусть и негативного, шокового вроде «ужасная вещь», «Шаламов не похож на себя», «как он несправедлив к своим героям» и т.д.), увы, не обнаружилось даже в той же Сети, обсуждающей все и вся. О постановке «Вечерних бесед» на сцене речь тем более не заходит. Между тем, в наше время, не очень богатое подлинными театральными событиями, появление спектакля по этой пьесе — и очень возможно, что именно на студийной экспериментальной площадке, которая обеспечила бы больше простора фантазии и экспериментам — было бы чрезвычайно интересным. И само по себе, как факт продолжающейся жизни театра, и как своего рода тест на востребованность Шаламова в современном мире. Но постановщикам, которые решатся на этот шаг, необходимо существенно домыслить пьесу для своих театров. Очень показателен в этом отношении пример — пробный спектакль Арсения Бехтерева в Московском Театре на Таганке «Вечерние беседы», где понятое по действию и его развитию на задачу спектакля работает, а там, где участниками не выяснен ни материал, ни герои и их сквозные действенные задачи, — все останавливается…

***

В архиве Шаламова находится еще одна неоконченная пьеса, относящаяся к 1950-м годам. Она обозначена как «Комедия в четырех актах». Это ещё один черновик, просматривая который лишь бегло, отмечаешь сразу очень любопытные детали. Пьеса совсем не фантастическая, а сугубо реалистическая, о возвращении героя из лагеря.

Слева в набросках в тетради — и это очевидно — поиск динамики в репликах, которые Шаламов отдает персонажам. И динамика эта сразу отслеживается. Здесь же, на этих левых, оборотных листах — другие отдельные фрагменты, замечания, мысли. И все это — очень быстро, наискосок, «как бы не забыть!». Справа — уже упорядоченные диалоги, уже, собственно, пьеса. Безусловно, это вновь проба и борьба с пресловутыми жанровыми особенностями, даже канонами, которые непреодолимыми так и остались.

Однако видны по крайней мере три составляющих, которые необходимо отметить. Первое: Шаламов-драматург обнаруживает потребность искать динамику и сознательно, кажется, старается уйти от статичности в диалогах (что дает сильный минус и в «Анне Ивановне», и, тем более — в «Вечерних беседах»). Второе: Шаламов вводит в сюжетную линию личную свою историю. Историю, которая не давала покоя долгое время спустя и осталась раной. Здесь есть очень живые, хотя и очень краткие сцены встречи с женой сразу после приезда и с дочерью. И там, где диалог становится частью личной и собственной истории, оказывается, не нужно искать приспособлений вовсе. Все ложится и в русло действия, и в русло конфликта, и в русло человеческой трагедии. Третье: в этой пьесе, уже в таком ее виде, даже в черновых набросках, есть рефлексия поисков в русле управления сценическим временем. Картины и сцены (и почти в каждой из них — уже присутствие конфликта!) сменяют друг друга, уступают друг другу место. И, видимо, неслучайно в этой тетради они существуют еще совсем не в том порядке, в каком, если бы Шаламов вернулся к ней, были бы окончательно распределены.

Особенности этой незаконченной пьесы Шаламова дают, на наш взгляд, серьезные перспективы для будущих размышлений и исследований.

***

Не автор должен каждому новому времени, а само время должно автору, который, в силу исторических причин, «запоздал». У времени возникает шанс, а не автор должен ожидать шанса прозвучать во времени. Этот парадокс, этот зеркальный эффект — одно из самых интересных явлений в жизни людей. Но проблема нашего дня — в том, что пока, как нам представляется, не найден адекватный язык отражения, преломления Шаламова как автора и как личности именно через визуальные средства (кино требует отдельного разговора, а театр сегодня — возможно, это более гибкий и камерный инструмент, позволяющий не растаскивать по сторонам самое ценное).

Да, Варлам Шаламов катастрофически не прочитан. Иначе бы уже сегодня не только и не столько, собственно, цикл «Колымских рассказов» был бы в поле широкого зрения и внимания. Прежде всего, внимания тех, кто обращается к непростой задаче через средства литературы и драматургии — передать неизменное существо человека (его антропологию или, как иногда выражался Шаламов, «зоологию»). Или психологию в крайних ситуациях. Что делать, например, с одной из самых загадочных шаламовских новелл «Черная мама», спрятанной основательно в «Воспоминаниях о Колыме»?Там, ближе уже к концу тех воспоминаний, совершенно неожиданно вскрывается эта странная, непохожая ни на то, что «до», ни на то, что «после» в череде рассказов, из разряда, пожалуй, гойевских видений, история, которая — одновременно есть и направляющий шаламовский вектор, и одна из нескольких обобщающих весь смысл и весь ужас, неправдоподобие наяву, ад как он есть (хоть этот ад — не то сон, не то пограничное состояние меж сном и явью) — весь смысл и ужас действительно бывшего, действительно явленного. «Черная мама», «По лендлизу», «Уроки любви». Вот лишь три вещи, по которым наше время должно уже спохватиться! Все они уже в самой своей сути — в высшей степени драматургичны. Все, несмотря на различия, держат и не отпускают от своей тайны.

***

Сейчас многое о В.Т. Шаламове известно и доступно. Жизнь, встречи, контакты, факты. Через все это, безусловно, проявляется картина личности. Даже иногда картина повседневности. Но не будем обольщаться: остается еще и неизвестный, не разгаданный в своих глубинах Шаламов. И как художник, и как человек. Единственное, в чем трудно сомневаться: он никогда, ни с кем и ни в чем сознательно никакой драматургии своей жизни не выстраивал. Это жизнь устроила ему такую невероятную драматургию — от начала и до конца... Но дело еще и в другом. Невписываемость в круг, сознательное исключение себя из круга — порождают и усиливают с годами невостребованность во всех кругах. Кажется, он прекрасно это понимал.

Но надеялся, что в будущем его поймут. Хоть кто-то. Пусть самый малый круг. И что-то сделать, «хоть в малом плюсе». [16]

Сердечно благодарю моих друзей и коллег В.В. Есипова и С.М. Соловьева за совместный поиск, ценные мысли, замечания и дополнения к тексту.

- 1. В.Т. Шаламов — О.В. Ивинской 24 мая 1956 г. ВШ7, 6, 220).359

- 2. Обратимся к наброскам пьесы В.Т. Шаламова под условным названием «Комедия» в конце статьи.

- 3. В.Т. Шаламов. Двадцатые годы.,ВШ7, 4, 318-398.362

- 4. Хотя, конечно, это не документальная, а фантастическая пьеса, однако такая вот форма диалогов на переднем плане была отличительной чертой именно «таганковского» направления: лишь первый, передний план, что обеспечивает и фактически отсутствие «четвертой стены», и беспрепятственное обращение к зрителю; словно это, из первых рук, тексты газетных полос. Впрочем, как мы отметим ниже, и эта пьеса не оказалась вполне оконченной и обнаруживает такие, например, проблемы, как отсутствие внутреннего конфликта, чувства сценического времени, движения действия.

- 5. См: Ильин Б. Театр в жизни юного Шаламова // Шаламовский сб. Вып. 5. Вологда — Новосибирск. Common place, 2017. С.529-545. Ключевое шаламовское признание: «Театр полюбил, но актером не стал». Важно то, что кроме традиционной антрепризы в Вологде он познакомился с оригинальной режиссурой Б.С. Глаголина, работавшего здесь в 1921-1922 гг. Хотя гораздо точнее в этом смысле, наверное, говорить о том, что Шаламова захватила работа Глаголина и его жены Елены Валерской прежде всего как актеров.

- 6. «Он (Шаламов) был образованным человеком, читал книги по истории и философии, но я не мог уловить его взглядов. Однажды я прямо сказал ему, что не понимаю, какое у него мировоззрение. «Да никакого нет», — ответил он со смехом». (Храбровицкий А.В. «Очерк моей жизни. Дневник. Встречи». — М.: Новое литературное обозрение, 2012).

- 7. «Много, слишком много сомнений испытываю я... Нужна ли будет кому-либо эта скорбная повесть?..» (Предисловие автора к «Воспоминаниям о Колыме» — ВШ7, 4, 439). «Сомнение, нерешительность — это и есть признак человечности» (Записные книжки — ВШ7, 5, 265).

- 8. Козаков Михаил. Актерская книга. М.; Вагриус, 1996. С.136–140.369

- 9. «С тех пор как мы начали играть наш спектакль «Анна Ивановна», мы ни разу не могли пожаловаться на то, что мало народу и нет интереса у людей, которые приходят… И что отличает настоящего драматурга. То, что эти слова хочется произносить вслух. Это колоссально. Я думаю, что вне зависимости от того — стихи или проза — это просится на проговаривание вслух. И это очень большой знак именно театра. А то, что этот театр шаламовский, конечно, связан с экспериментом — это безусловно. И я думаю, что из такой дилеммы — условно говоря — МХАТ или театр Мейерхольда — то конечно, ему ближе театр Мейерхольда, безусловно. В чистом виде такого разделения сейчас нет. Оно историческое. Но, тем не менее, оно и есть в каком-то плане. Потому что это психологическим переживанием и проживанием не возьмешь. Тут нужны какие-то другие ходы исполнительские, режиссерские и с точки зрения восприятия публики». (Из выступления А.А. Левинского на Круглом столе «Прямой наследник русского модернизма» (29.01.2017). Расшифровка наша — О.К.)

- 10. Отметим здесь и постановку 1995 года, осуществленную режиссером Б.А. Морозовым в Малом театре. Театр, обладающий запасом прочности в части ремесла и определенной планки качества работы с материалом, огрехов в спектакле не допустил, но и постановка не оказалась сколько-нибудь выдающейся и плавно сошла с репертуара сама собой. В целом, спектакли по Солженицыну в академических театрах шли всегда ровно, хотя и не становились событиями.

- 11. Воронский Александр. Гоголь. М.: Молодая Гвардия, 2022. (ЖЗЛ). С.111

- 12. Лундблад-Янич Джозефина. ГУЛАГ на сцене? Пьеса «Анна Ивановна» В.Т. Шаламова в контексте русского театра.

- 13. Галкова Ирина. «Анна Ивановна» и «условный театр» (о постановке пьесы В. Шаламова в театре–студии Алексея Левинского // Шаламовский сб.Вып.5. Вологда — Новосибирск. Common place, 2017. С. 579-597; https://shalamov.ru/events/110/

- 14. Волкова Е.В. Трагический парадокс Варлама Шаламова. М.:Республика, 1998. С.15.

- 15. См. записи Шаламова о С.Беккете в публикации в настоящем сборнике.

- 16. «Я не верю в литературу. Не верю в ее возможности по исправлению человека... Почему же я все-таки пишу? Я пишу для того, чтобы кто-то, читая мои рассказы, смог... доброе что-то сделать, хоть в малом плюсе». (Записные книжки 1960-1970-х годов. ВШ7.5, 351)

Рекомендуем:

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

19.11.2024 | Шаламоведение в 2023 году: Обзор монографий

•Информация по спецпоселениям ГУЛАГа в г. Чусовом и Чусовском районе Пермского края, существовавших

в 1930-1950-е годы

•Мартиролог репрессированных

•О Карте террора и ГУЛАГа в Прикамье

КНИГА ПАМЯТИ | Любила его всей душой

КНИГА ПАМЯТИ | Не кричи, не плачь…

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus