«Горбачеву хотелось доказать, что все разговоры о новом мышлении — не фуфло»

Автор: Вера Челищева

27.05.2024

Александр Даниэль. Фото: соцсети

Процессу освобождения политзаключенных во второй половине 1986 года предшествовало письмо, адресованное Михаилу Горбачеву Андреем Сахаровым, который еще находился в горьковской ссылке. В своем непубличном письме Сахаров поднимал вопрос о политзаключенных и настаивал на необходимости их освобождения. Генсеку он перечислял конкретные фамилии политзэков, в том числе своего друга — диссидента Анатолия Марченко, который вскоре начнет голодовку с тем же требованием и в итоге умрет в тюрьме. Но так или иначе весной 86-го почти прекратились аресты по политическим обвинениям. Тогда же Горбачев начал ставить вопрос об освобождении политзаключенных из тюрем и лагерей. Сам процесс освобождения начнется в 1987 году. Горбачеву удастся воплотить это в жизнь, несмотря на недовольство некоторых членов Политбюро и руководителей КГБ.

Что реально им двигало? Зачем ему это надо было? И как происходил запущенный им процесс освобождения политических?

Об этом мы говорим с исследователем истории инакомыслия в СССР Александром Даниэлем, сыном диссидентов Ларисы Богораз и Юлия Даниэля, пасынком Анатолия Марченко. С начала 1970-х годов Александр Даниэль участвовал в выпуске самиздатского информационного бюллетеня советских правозащитников «Хроника текущих событий», входил в редакцию исторического сборника «Память». С началом перестройки стал членом правления общества «Мемориал» (признанного сегодня «иностранным агентом» и ликвидированного). Почти 20 лет руководил исследовательской программой научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» по теме «История инакомыслия в СССР. 1950–1980-е годы». В настоящее время публикует статьи, посвященные истории репрессий, инакомыслию, судьбам советских политических заключенных и вместе с коллегами участвует в подготовке книг на эти темы.

Александр Даниэль: Что двигало в 1986 году Горбачевым? В любом случае, сегодня это будут только догадки. Смотрите, атмосфера тогда была такая: 8 февраля 1986 года во французской коммунистической газете «Юманите» появилось интервью с Горбачевым. В ходе интервью ему, естественно, задали вопрос, какой задавали до него многим советским руководителям, — насчет политзаключенных в СССР. И он ответил точно так же, как всегда отвечали все предыдущие генсеки: никаких политзаключенных у нас в стране нет. Реагируя на это, 19 февраля Сахаров, находясь в горьковской депортации, пишет Горбачеву письмо. Письмо не открытое, Сахаров подчеркивает, что он пока что воздержится от его опубликования. В письме он настаивает, что политзаключенные в стране есть. Он говорит о трех категориях:

- об осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду;

- об осужденных за «клеветнические измышления, порочащие советский строй»;

- о «религиозниках», т.е. осужденных за религиозную активность по специально для этого предназначенным статьям УК. Сахаров пишет, что этих людей осудили незаконно и их необходимо освободить.

Михаил Горбачев и академик Андрей Сахаров. Фото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

— А кого Сахаров называл?

— Анатолия Марченко, Татьяну Осипову, Ивана Ковалева, Юрия Орлова, Виктора Некипелова — это все были члены Московской Хельсинкской группы. Юрия Шихановича, Анатолия Щаранского. Хотя в тот момент, когда Сахаров пишет в письме про Щаранского, тот уже был обменян и находился за границей. Но об этом Сахаров еще не знал.

Еще он называл Татьяну Великанову, Алексея Смирнова, Сергея Ходоровича, Мустафу Джемилева, Марта Никлуса и Мераба Коставу.

На тот момент Сахаров уже неоднократно обещал в переговорах с КГБ воздерживаться от политических выступлений, кроме, как говорил он, «крайних случаев». Но тему политических заключенных он, безусловно, воспринимал как крайний случай. Это его письмо Горбачеву было не первым письмом такого рода. И не только Сахаров писал об этом. Но такое впечатление, что этим письмом Андрей Дмитриевич наконец достучался до власти. Мы с вами можем гадать, почему все-таки на этот раз сработало. Потому ли, что Горбачев был к этому склонен «по-человечески»? Я этого не исключаю. Потому ли, что имело место давление Запада, Штатов? Но это давление всегда имело место. Может, Горбачев в этот момент больше прислушивался к западному общественному и политическому мнению, чем предыдущие его предшественники? Очень вероятно, что это так. Но мне кажется, главное не в этом. По-моему,

Горбачев чувствовал диссонанс между своей новой политикой, которую он уже в общих чертах наметил, и политическими репрессиями, которые до сих пор имели место в стране. Какой-то анахронизм, противоречие в этом были.

Уже в постперестройку, после 1991 года, когда нам стали доступны ведомственные архивные материалы, мы с коллегами по «Мемориалу» посмотрели на статистику арестов по политическим статьям. Что было в 1984 году, в 1985-м, в 1986-м и далее. Так вот, статистика показывает, что весной 86-го года политические аресты практически прекратились. Ну три-четыре человека в начале 86-го были арестованы по 70-й статье «антисоветская агитация и пропаганда». И все. Тогда как в предыдущие годы число арестов было намного больше.

Так как отчетность по арестам приходила поквартально, то цифры, о которых я говорю, позволяют судить, что где-то во втором квартале 86-го года рубильник арестов был резко повернут «на ноль». И я думаю, что февральское письмо Сахарова Горбачеву сыграло в этом свою роль.

Андрей Сахаров. Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

— А сам Горбачев что по этому поводу говорил?

— Могу рассказать смешную историю. Однажды, уже в середине 90-х годов, мне случилось встретить Михаила Сергеевича в одном московском доме на посиделках в большой веселой интеллигентской компании. Он уже был частным лицом. Я уже знал про статистику арестов, о которой я вам говорю. И мне стало страшно интересно его расспросить. В какой-то момент он вышел на кухню. Я не выдержал, пошел вслед за ним и говорю: «Михаил Сергеевич, мне очень интересно. Хочу задать вам один вопрос. Статистика за 1986 год показывает то-то и то-то. Я понимаю, что это не случайность, понимаю, что это было ваше решение. Но как это решение было документально оформлено? Было заседание Политбюро или секретариата? Или был какой-то циркуляр, закрытое какое-нибудь письмо ЦК КПСС руководству КГБ, его региональным управлениям? Как было оформлено решение больше не сажать «за политику»?» Он так посмотрел на меня, прищурился, ухмыльнулся и говорит: «Какое письмо? Какой секретариат? Какой циркуляр? Позвонил кому следует, и все».

То есть прекращение этих политических арестов началось по звонку. Михаил Сергеевич не просил меня: «Только никому не говорите, это секрет», так что, я думаю, об этом можно рассказать.

— Вообще, трудно представить кого-то из ныне репрессированных, которые бы писали письмо Путину с требованием освободить политзаключенных. А вот к Горбачеву, получается, обратиться можно было.

— Вообще-то Сахаров считал, что разговаривать надо со всеми. С любыми людьми. Он удивительный был человек. Он всегда обращался к своим оппонентам как к людям, до которых можно достучаться. Я не знаю, хватило бы его на то, чтобы разговаривать с нынешним руководителем российского государства. Впрочем, когда Сахаров писал письмо Горбачеву, шла война в Афганистане. И было еще неизвестно, когда она закончится. Но это не мешало Сахарову обращаться и к Горбачеву, и к Черненко, и к Андропову, которым он тоже писал. Может быть, его и на Путина бы хватило. Не берусь сказать.

— Хочу спросить про ваших родителей. Ваш отец умер в 1988 году, мама гораздо позже — в 2004-м. Но оба застали начало процесса освобождения политзэков. Ваш отчим Анатолий Марченко умер в Чистопольской тюрьме в декабре 86-го. Перед этим он голодал 114 дней, как раз требуя выпустить всех политзаключенных, и не дожил нескольких недель до начала процесса их освобождения. Что говорили ваши родители, когда началась перестройка? Как они это восприняли?

— Мать моя примерно тогда же, в 1986 году, обращалась к Горбачеву по поводу своего мужа Анатолия Марченко и о политзаключенных вообще. Это тоже было письмо не публичное, она подчеркивала: «Я к вам обращалась в частном порядке». Видимо, Горбачев уже производил впечатление не очередного долдона из Политбюро. Наверное, что-то в нем уже тогда было, что позволяло людям на что-то надеяться. И, кстати, в 1986 году не только моя мать ему писала. Михаил Яковлевич Гефтер (советский и российский историк, философ, публицист, участвовавший в диссидентском движении. — Ред.), например, к нему обращался. А позже, уже осенью 86-го года, моя мама Лариса Иосифовна Богораз и Софья Васильевна Калистратова (советский адвокат, член Московской Хельсинкской группы, известна своими выступлениями на политических процессах над диссидентами. — Ред.) обратились уже с открытым письмом к интеллигенции с просьбой поддержать призыв к власти о политической амнистии. Это было не в первый раз. Но впервые люди из числа статусной советской интеллигенции поддержали это обращение. Белла Ахмадулина, Юрий Норштейн, писатель Олег Волков, еще несколько человек. То есть было впечатление, что к этому советскому вождю можно обратиться и робко надеяться: а вдруг он откликнется.

Лариса Богораз. Фото: архив

— На письма вашей мамы, когда она писала по поводу Анатолия Марченко, когда он еще был жив, откликались?

— Это интересная история. Толя начал свою смертельную голодовку в августе 1986-го, после которой он, в сущности, и умер 8 декабря 1986-го. До этого, где-то в октябре-ноябре, с мамой вступили в переговоры, причем сразу было два переговорных процесса. Один исходил из КГБ, где ей предлагали: эмигрируйте и забирайте с собой вашего мужа. Она отвечала: «Я не отказываюсь категорически.

Но я не могу это сделать без разговора с мужем. Что ж я его насильно буду с собой вытаскивать, против его воли? Я должна встретиться с ним и поговорить». Они не хотели давать ей свидания и не дали в итоге. А второй процесс переговоров вроде бы был как ответ на ее письмо Горбачеву. Ее вызвали почему-то в райком партии. Октябрьский, как сейчас помню. Там какой-то функционер из ЦК сказал матери: «Михаил Сергеевич получил ваше письмо и меня уполномочили вам ответить. Вопрос, который в нем поднимается, рассматривается». То есть уже речь не шла ни о какой эмиграции. Это было в октябре или в начале ноября; как выяснилось, вопрос действительно рассматривался. И вопрос не только о Марченко, но и о политзаключенных вообще. Но Толя, к несчастью, не дожил до этого момента.

— А какая-то проверка проводилась по факту его смерти? Хотя бы формальная?

— Нет. Было, как всегда, медицинское заключение в его личном деле заключенного. Акт о смерти с подписями врачей. Ну врачей — громко сказано.

Но что интересно. Толя снял голодовку где-то за 10 дней до своей смерти. Есть у нас некоторая информация, указывающая на то, что снял он ее после встречи и беседы с неким человеком, специально приехавшим к нему в Чистополь из Москвы. Хронология такова:

голодовку он снимает 28 или 29 ноября, а умирает 8 декабря. В промежутке он пишет матери письмо, содержание которого было примерно такое: «Скоро мы все увидимся. Готовь еду».

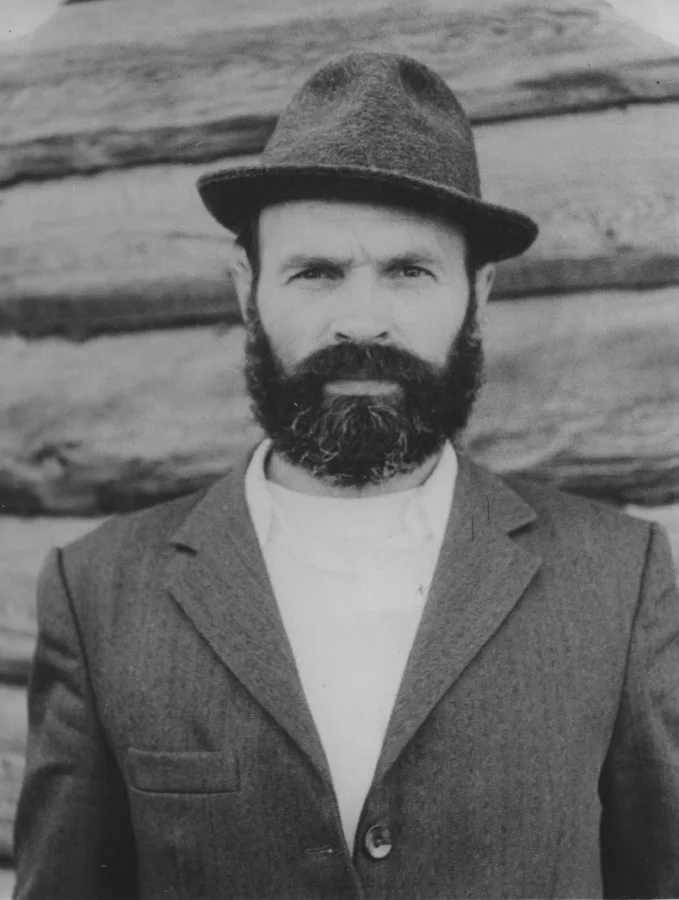

Анатолии? Марченко, 1976-1977годы. Чуна. Фото из архива семьи Марченко

Похоже, беседа с ним действительно была. Зная Толину упертость, можно с уверенностью сказать, что так просто он голодовку бы не снял. Ему что-то пообещали. Вероятнее всего, скорое освобождение его и всех остальных политзаключенных. Сказали, что этот вопрос вот-вот решится. И сказали так, что Толя поверил. Он ведь очень недоверчивый был по отношению ко всякому начальству. Но его убедили. И как мы знаем, вопрос с освобождением политзэков действительно рассматривался.

У меня ощущение, что велась не одна игра, а две. В КГБ, по-видимому, понимали, что скоро всех придется освобождать, и хотели напоследок хотя бы добиться эмиграции Богораз и Марченко. Там понимали, что пройдет еще несколько недель — и уже этого потребовать будет нельзя. И вторая игра — это верхняя, партийная, горбачевская.

Но первый был Сахаров, на письмо которого от 19 февраля 1986 года Горбачев, как мы теперь знаем, косвенно откликнулся. Об этом я сейчас расскажу.

Во-первых, повторюсь, весной 86-го пошли на спад аресты.

— Как это происходило?

— Никакой статистики в газетах не публиковали, и уловить этот момент было очень трудно. Освобождение тех, кто уже сидит, — другое дело, это сразу видно.

Во-вторых, мы теперь знаем об июньской записке Чебрикова, тогдашнего председателя КГБ, направленной Горбачеву. Он как бы отвечает на сахаровское письмо, типа делает для Горбачева справку по этому письму. А это значит одно: Горбачев, получив письмо Сахарова, обратился с запросом в КГБ на тему политзаключенных.

Справка Чебрикова — довольно пустая и демагогическая. Освобождать политзаключенных он явно не хочет. Сахаровское письмо он называет тенденциозным и говорит, что все упоминаемые академиком люди были осуждены с «соблюдением социалистической законности».

— Знакомые нотки.

— Да. Чебриков голословно отметает сахаровское утверждение о незаконности осуждений по политическим мотивам.

Но даже по этой справке чувствуется: времена все-таки наступили чуть другие. Раньше Чебриков просто бы назвал это письмо «злобной клеветой матерого антисоветчика». А здесь он более сдержанно пишет.

ЦИТАТА

Обложка книги «Объект наблюдения»

Из документального сборника «Объект наблюдения: КГБ против Сахарова», выпущенного «Мемориалом» в 2022 году: «17 июня 1986 г. № 1163-Ч ЦК КПСС

Товарищу Горбачеву М.С. О письме Сахарова А.Д.

В связи с Вашим поручением Комитетом государственной безопасности СССР рассмотрено письмо Сахарова А.Д.

В своем письме Сахаров, по существу, повторяет известные измышления реакционных кругов Запада о якобы существующих в Советском Союзе «нарушениях прав человека», уголовном преследовании за убеждения, наличии в СССР так называемых «политзаключенных».

Он заявляет о будто бы имеющем место осуждении за антисоветскую агитацию и пропаганду (ст. 70 УК РСФСР) при отсутствии цели подрыва или ослабления Советской власти; за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй (ст. 190-1 УК РСФСР), при недоказанности «заведомой ложности»; о неправильном осуждении за нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви (ст. 142 УК РСФСР). Эти утверждения Сахарова являются явно несостоятельными.

Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 70 УК РСФСР, отнесено к компетенции следователей органов КГБ, а ст.ст. 190-1 и 142 — к компетенции следователей органов прокуратуры.

В процессе предварительного и судебного следствия в полном объеме выясняются все обстоятельства совершения противоправных деяний и, в частности, форма вины (умысел). При расследовании уголовных дел об антисоветской агитации и пропаганде в соответствии с требованиями закона обязательно исследуется наличие и специальной цели (подрыв или ослабление Советской власти либо совершение отдельных особо опасных государственных преступлений).

Следует отметить, что количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за указанные преступления, незначительно и имеет тенденцию к снижению. В настоящее время в исправительно-трудовых учреждениях и ссылке отбывают наказание за антисоветскую агитацию и пропаганду 172 человека, за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, — 179 человек, за нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви — 4 человека.

Указанные в письме Сахарова двенадцать человек (Марченко, Осипова, Ковалев, Орлов, Некипелов, Шиханович и другие) осуждены за совершение конкретных преступных деяний, подпадающих под действие норм уголовного законодательства, и в строгом соответствии с ними. Их вина доказана полностью материалами предварительного и судебного следствия, в том числе многочисленными свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами. Уголовные дела на них в кассационном и надзорном порядке рассматривались судебными и прокурорскими инстанциями, обвинения были признаны обоснованными.

Необходимо отметить, что эти лица противоправной деятельностью занимались в течение длительного времени. До привлечения к уголовной ответственности в отношении них проводилась большая предупредительно-профилактическая работа с привлечением трудовых коллективов, представителей общественности и правоохранительных органов. Ряд из них ранее привлекался к уголовной ответственности за другие преступления. Например, Марченко, которого Сахаров называет «мой друг», до осуждения по ст. 70 УК РСФСР был судим за хулиганство, попытку нелегального перехода государственной границы СССР, систематические нарушения паспортного режима; Щаранский отбывал наказание за измену Родине в форме шпионажа (в 1986 году выдворен из страны).

Отдельные лица из числа отбывающих наказание, в том числе упомянутые в письме Ковалев, Осипова, Шиханович, в результате систематической воспитательной работы осудили свои действия, заявили о раскаянии и отказе от проведения в дальнейшем противоправной деятельности.

В письме Сахаров указывает на якобы незаконную практику повторного осуждения в местах лишения свободы. При этом отчетливо просматривается его попытка тенденциозной подачи фактов обоснованного привлечения к уголовной ответственности по статье 188 УК РСФСР (злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения). По этой статье привлечено к уголовной ответственности из числа осужденных по статье 70 — 4 человека, а по статье 190-1 УК РСФСР — 2 человека.

Поднятые Сахаровым вопросы обусловлены, видимо, заблуждениями, которые усиливаются постоянным негативным влиянием его жены Боннэр.

С учетом изложенного полагали бы целесообразным письменный ответ Сахарову не давать. Можно было бы поручить ответственному работнику Прокуратуры СССР провести с ним обстоятельную беседу, в которой дать аргументированные ответы на затронутые в письме вопросы.

О поступлении письма в ЦК КПСС Сахаров информирован.

Приложение: на 5 листах, несекретно, № 315-оп. (только в адрес). Председатель Комитета /Подпись/ В. Чебриков /Вверху первого листа резолюция:/ Ознакомить только чл. ПБ. М. Горбачев /Ниже подписи:/ Лигачев, Э. Шеварднадзе, М. Соломенцев, Рыжков, Зайков, В. Воротников /Внизу листа помета:/ О согласии (стр. 3, предпоследний абзац) сообщено в КГБ СССР (тов. Мартынову Г.В.) 16.09.1986 года /Подпись/ Фадин».

— Известно, как Горбачев отреагировал на эту справку Чебрикова?

— По-видимому, Горбачева она не устроила. Потому что уже 25 сентября 1986 года теме освобождения политзаключенных Горбачев посвящает заседание Политбюро. И что интересно — делает докладчиком по этому вопросу самого Чебрикова. И тот выступает на заседании Политбюро уже несколько в иной интонации, в другом духе, нежели он отвечал Горбачеву на его запрос по поводу письма Сахарова. Наоборот, Чебриков даже выдвигает план поэтапного освобождения политзаключенных. Очень половинчатый, очень медленный и не по всем категориям, о которых Сахаров писал, но тем не менее план.

Это были обычные горбачевские штучки — продавливая свою идею, он поручал докладывать о ней ровно тому, кто этой идее оппонировал раньше. Он довольно часто проделывал такое со своими коллегами.

— Сколько политзэков планировалось выпустить согласно тому плану?

— Согласно этому плану предполагалось сначала освободить треть осужденных, потом половину. И КГБ, совместно с прокуратурой СССР, поручалось разработать его в деталях. Но время шло, политическая обстановка менялась — и совместная записка КГБ, прокуратуры и Верховного суда в ЦК, озаглавленная «Об освобождении от отбывания наказания и уголовной ответственности отдельных категорий лиц», датированная 26 декабря 1986 года (уже, между прочим, Сахаров на свободе), составлена уже несколько в ином духе. В ней речь уже идет не о трети политзаключенных и не о половине, а обо всех. Политбюро окончательно утверждает этот план — вы будете смеяться — 31 декабря! Дало поручения соответствующим ведомствам: Президиуму Верховного Совета, который должен принимать решения о помиловании, КГБ и прокуратуре. Речь шла о тех самых двух категориях — осужденных по 70-й статье УК РСФР «за антисоветскую агитацию и пропаганду» и осужденных по 190-й статье «за клевету на советский строй». Так процесс был запущен.

На самом деле шел он очень медленно, буксовал. Потому что и этот план был очень робкий и половинчатый. Самый главный его минус был в том, что от политзаключенных требовалось написать заявление с просьбой их освободить. Это смахивало на просьбу о помиловании. А этика политзаключенных не очень одобряла просьбы о помиловании. И еще там было требование, чтобы в заявлении было сказано: «обязуюсь не допускать впредь враждебной или иной противоправной деятельности». А это уже не просто заявление о помиловании, это уже могло быть понято как раскаяние и признание вины. Что в среде политзаключенных не просто не одобрялось, а прямо осуждалось. И в течение первого месяца-двух очень немногие из политзэков написали эти заявления.

Виктор Чебриков. Фотохроника ТАСС

— Без этих заявлений вообще нельзя было?

— Понимаете, по тому плану, который был принят Политбюро, — вроде как нельзя. За первую половину января 1987 года на этих условиях удалось оформить освобождение не более 13 человек. В общем, процесс освобождения шел не очень. И тогда началась удивительная вещь. Гэбэшные опера, которые приезжали в политлагеря и уговаривали людей писать заявления, начали ослаблять свои условия. «Напишите хоть что-нибудь, — говорили они политзэкам. — Хоть какие-то слова, нужно, чтобы хоть какая-нибудь бумажка от вас была». А это политзаключенным уже было немножко легче. Кто-то писал «не возражаю против того, чтобы меня освободили». И этого было достаточно. Как-то раз, позднее, я встретил Валерия Сендерова, который сидел в 1987 году в пермском лагере. Он рассказывал:

«Я не хотел ничего писать, а мне говорят: «Напиши что угодно». Я им написал: «Не возражаю против помилования меня Государственной Думой (заметьте: в 87-м году никакой Государственной Думы в помине не было!), даже если в этой Думе будет представлена фракция большевиков». Что вы думаете? Заявление приняли и Сендерова освободили.

— Гениально.

— Подобные хохмы не один Сендеров выделывал. Но все-таки какое-то количество людей вообще отказывалось что бы то ни было писать. И они оставались в лагерях еще довольно долго. Так что все это растянулось на 87-й, на 88-й год, некоторых еще в 89-м освобождали… И я понимаю позицию этих очень упертых людей: «Я сам себя не сажал. Вы меня посадили, вот вы меня и освобождайте. Я ни о чем просить не буду и ни в чем участвовать вместе с вами не буду».

К началу мая 1987 года в лагерях оставалось еще 74 человека, которые вообще ничего не хотели писать. Кое-кого из них все равно освобождали. Но это уже было не централизованное освобождение. Перестройка уже вовсю развернулась, в некоторых союзных республиках начиналось национальное брожение, шли уличные митинги, и Верховные суды этих республик принимали решение об освобождении под давлением «улицы», не спрашивая Москвы.

К концу 89-го года в политлагерях оставалось всего несколько человек. И это были сложные случаи. В основном оставались сидеть те, кто был осужден по статье 64 УК РСФСР «измена Родине в форме шпионажа». И не очень понятно было, это липа или нет. Иногда это была липа, а иногда — не совсем.

Эти люди сидели долго. По-моему, последние заключенные пермских политлагерей были освобождены в феврале 1992 года. Уже простым решением об амнистии, принятым Ельциным. Впрочем, этих заключенных тогда можно было по пальцам одной-двух рук пересчитать.

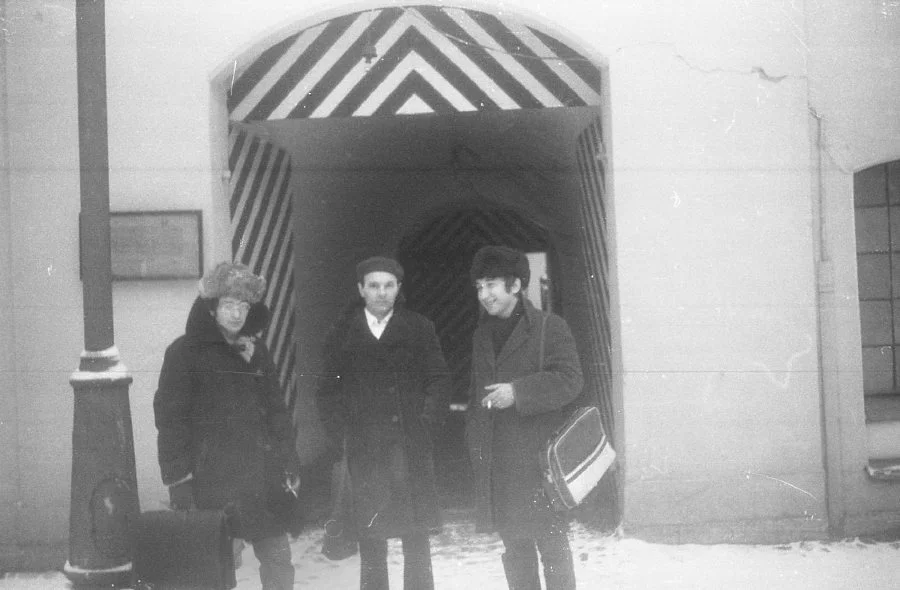

Лев Лурье, Анатолии? Марченко, Арсении? Рогинскии?, Ленинград, 1980 год. Фото из архива семьи Марченко

— Горбачев оказался единственным из всех генсеков после хрущевской оттепели, кто не побоялся начать процесс освобождения политических?

— Был один очень смешной и очень короткий период в СССР: конец 1964-го — начало 1965 года, когда за «антисоветскую пропаганду» вообще никого не сажали. Точнее, арестованные сидели под следствием, но их дела не передавались в суды. Это было сразу после снятия Хрущева и в первые месяцы брежневского правления. И я думаю, что это не было указанием сверху. Просто нижестоящие, не понимая, что происходит и к чему этот переворот в Москве приведет, на всякий случай выжидали. А весной 1965-го опять начали сажать. В сентябре 1965 года, например, был арестован мой отец. Тогда уже вовсю сажали.

— Получается, что целенаправленный процесс по освобождению затеял только Горбачев в 1986-м?

— Михаилу Сергеевичу хотелось, конечно, представить доказательства того, что все его разговоры о новом мышлении — не фуфло, простите.

— Как вам кажется, чем все закончится сейчас?

— Посадок сегодня уже больше, чем было в последние годы советской власти, перед Горбачевым. Их больше, чем при Андропове и чем при Брежневе. Чем все закончится, не знаю. Я не футуролог и не пророк.

Рекомендуем:

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

19.11.2024 | Шаламоведение в 2023 году: Обзор монографий

•7 мест в Перми, от которых пойдут мурашки по коже

•Ссылка крестьян на Урал в 1930-е годы

•Ссыльные в Соликамске

КНИГА ПАМЯТИ | Мама верила, что он невиновен

КНИГА ПАМЯТИ | Не кричи, не плачь…

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus