Александр Даниэль: «Без диссидентов политика стала мелкой, как лужа»

Автор: Глеб Морев

20.09.2018

© Станислав Львовский

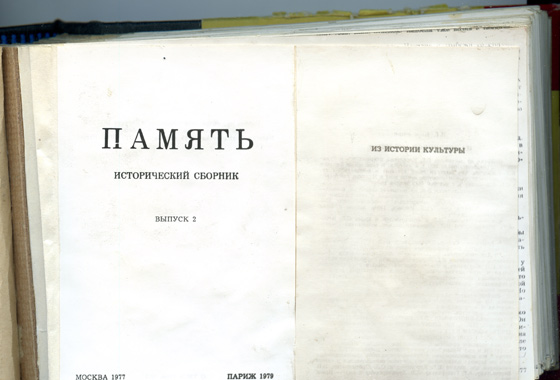

Александр Юльевич Даниэль (11 марта 1951 г., Москва) — сын Юлия Даниэля и Ларисы Богораз. В 1968—1989 годах работал программистом в различных научных учреждениях. В 1978 году окончил математический факультет МГПИ. В 1970-х и первой половине 1980-х неофициальным образом занимался информационной работой в правозащитном движении, а также проблемами советской истории: в 1973—1980 годах участвовал в выпуске «Хроники текущих событий», в 1976—1981 годах был членом редакции неподцензурного исторического сборника «Память», посвященного проблемам советской истории.

С 1989 года — член Рабочей коллегии (правления) общества «Мемориал». С 1990 года — сотрудник НИПЦ «Мемориал» (Москва), член Совета НИПЦ. В 1990—2009 годах — руководитель исследовательской программы НИПЦ «Мемориал» по теме «История инакомыслия в СССР. 1950—1980-е гг.». С 2009 года — сотрудник петербургского НИЦ «Мемориал», работает в проекте «Виртуальный музей ГУЛага».

— Как вы вошли в диссидентский круг? Ко времени суда над Синявским и Даниэлем вам было всего 15 лет.

— Даже 15 еще не было.

— Было ли это событие рубежным для вашего самоопределения? Или вы к этому времени были уже в этом смысле человеком сформировавшимся? Или что-то потом определило дальнейшую вашу биографию?

— Да какой же может быть сформировавшийся человек в 14 лет? Конечно, нет! Но если вы спрашиваете о моих взглядах на то, что тогда называли странным словосочетанием «советская действительность»…

— Да, чем для вас тогда был этот суд? Было ли это для вас неожиданным?

— Неожиданным для меня это точно не было. Потому что за год до этого, в январе 1965 года, отец мне рассказал о своем подпольном писательстве и дал прочесть свои повести и рассказы. Я думаю, он это сделал совершенно сознательно, потому что понимал, что дело идет к аресту, и хотел, чтобы это не было для меня полной неожиданностью. И неожиданностью это действительно для меня не стало.

А что касается взглядов на окружающее, они у меня как-то сами собой сформировались, постепенно. В основном из чтения разного рода. Не было такого, что меня кто-то целенаправленно воспитывал. Родители вообще старались не навязывать мне свои представления о мире. Так что я — первоначально вполне советский ребенок, очень горячо и истово относившийся ко всякой идейной чепухе, которой нас пичкали в школе, — постепенно от этой чепухи избавлялся сам собою. Прежде всего, благодаря чтению и каким-то — наверное, довольно поверхностным — размышлениям над прочитанным. Даже не размышления это были, наверное, а постепенное осознавание того, что вся эта бездарная официальная риторика несовместима, как бы это сказать, «по звуку» с настоящей культурой, с любимыми стихами, например, — и не только с Бродским или Пастернаком (я их тогда уже начинал читать), но даже с Маяковским и Багрицким.

Ну, и я не мог не слышать разные разговоры, которые вели между собой взрослые. Кругом общения моих родителей была московская интеллигенция, гуманитарная и научно-техническая. В те времена практически все в этой среде были настроены либерально и оппозиционно. Конечно, что-то я слышал, какие-то суждения, и как-то в себе все это переваривал.

А диссидентского никакого круга еще не было в природе. По крайней мере, в этом поколении, в поколении моих родителей. Более молодые люди, люди послевоенного поколения, уже в какие-то диссидентские стайки сбивались: «Маяковка», «Синтаксис», СМОГ и так далее. Кое с кем из этих стаек мои родители и их друзья общались, но довольно шапочно. Сами они относились по большей части к предыдущему поколению, войну пережили уже во вполне сознательном возрасте, многие сами успели побывать на фронте, кое-кто после войны успел и посидеть, у кого-то родители сидели. Их молодость пришлась на послевоенный маразм, на постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», на сессию ВАСХНИЛ, на борьбу с генетикой, кибернетикой, космополитизмом и театральными критиками, на «дело врачей». Так что ХХ съезд ничего нового им не открыл, в отличие от следующего поколения, которому он «раскрыл глаза». А старшие «диссидентами» становились постепенно, в ходе разных событий: история с Пастернаком, дело Бродского, скандал в Манеже и так далее. Все читали самиздат, все слушали Окуджаву, Высоцкого, Галича. А кого-то делала диссидентом сама советская власть, как моего отца, например, когда его посадили. Соответственно его и Андрея Синявского друзья и знакомые — а это был очень широкий круг, мой отец был весьма общительным человеком — почти поголовно превратились в диссидентов; то есть начинали проявлять свою нелюбовь к советской власти не только в суждениях, но и в поступках. Дело Синявского и Даниэля — арест, следствие, суд — стало мощнейшим толчком к консолидации многих разных кружков и компаний в единую диссидентскую среду. Я подростком оказался внутри этого процесса консолидации — в том смысле, что я наблюдал его изнутри. Просто наш дом после ареста отца стал одним из центров этой консолидации, и я в этой каше варился.

Александр Даниэль, 1974 г. / © Архив Международного общества «Мемориал»

— Когда вы вошли в этот круг уже не на правах молодого человека — свидетеля, а на правах участника?

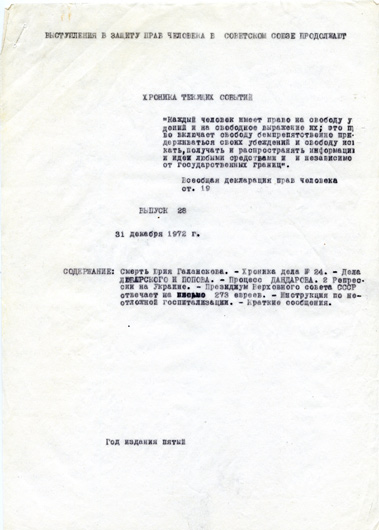

— Ну опять же: что такое участник? Я ездил на свидания к отцу в лагерь — и, стало быть, участвовал в обмене информацией между мордовскими зонами и Москвой, особенно когда мать тоже посадили [после участия в демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года] и я один ездил на свидания. Так что в каком-то смысле я уже в конце шестидесятых немножко участвовал. Потом, после 1970-го, когда отец уже вышел на свободу, я некоторое время все равно участвовал в этом информационном обмене: я и несколько других родственников и друзей заключенных, Арина Гинзбург, например, — мы сидели на каналах связи. Но это нельзя все-таки назвать систематической работой. Систематическая работа началась позднее — в 1973 году, летом. Это «Хроника [текущих событий]».

— Которая к тому времени уже выходила несколько лет. То есть вы подключились к ее работе...

— «Хроника» выходила с весны 1968-го. И опять же, поскольку я был знаком и дружил с Наташей Горбаневской, которая была первым издателем «Хроники», иногда я что-нибудь ей приволакивал, какую-то информацию для «Хроники». Тем более что у Натальи была такая манера. Я прихожу, что-то ей рассказываю: «Наташ, по-моему, это для “Хроники” подойдет». Она говорит: «А что ты, неграмотный, что ли? Сядь и напиши!» Я садился и писал. И несколько написал таких сообщений: может, пять, может, десять. Это участие или не участие? Таких «корреспондентов по случаю» у «Хроники» в то время десятки были. Нет, я все-таки не могу назвать это участием.

А вот летом 1973-го, когда «Хроника» временно прекратила выходить (последний номер до перерыва вышел в ноябре 1972 года), как-то… Надо сказать, что я к тому времени «Хронику» даже и не всегда читал, не все номера и не подряд. Но вот она перестала выходить — и мне и многим таким, как я, стало как-то тоскливо, неуютно, что нет такого издания. И один мой близкий друг, Марик Гельштейн (сейчас его давно уже нет в живых), мне говорит: «А вот есть компания, которая готова продолжить это делать и хочет связаться с теми людьми, которые делали раньше “Хронику”, чтобы испросить на это, что называется, разрешения и благословения. Можешь ты как-то этот вопрос выяснить?» Я пришел к Тане Великановой и говорю: так и так… Она: «Ну попробуйте, ребята. В самом деле, пора “Хронику” возобновить». И передала мне материалы, которые скопились за время паузы. Это был август или сентябрь. Тут выяснилось, что насчет компании были пустые разговоры и что дело сводится к одному Марику. И мы с ним вдвоем начали делать сразу три выпуска — 28-й, 29-й и 30-й. Ретроспективно, как бы заполняя паузу. Делали мы их очень долго, потому что были еще неопытные и работа шла медленно. Но где-то примерно к февралю 1974-го «рыбы» этих выпусков были готовы, и я их отдал Татьяне. Татьяна, как я потом узнал, передала их Сергею Ковалеву для доведения до ума. Потому что, повторяю, мы были неопытные и это были довольно сырые «рыбы». Так что о возобновлении «Хроники» и выходе трех «ретроспективных» выпусков было объявлено только в начале мая 1974-го. И с тех пор я некоторое время активно работал в этом бюллетене.

Александр и Юлии? Даниэль, 1972 г. / © Архив Международного общества «Мемориал»

— Фон этих событий, лето 1973-го — февраль 1974-го, — судьбоносные для диссидентского движения, вообще для новейшей русской истории времена. Конец 1973-го — кризис, связанный с процессом Якира—Красина. Февраль 1974-го — высылка Солженицына. Было ли как-то связано ваше вхождение в «Хронику» с этим фоном?

— Ну да. Было ощущение именно что кризиса, и, стало быть, надо было его преодолевать, как-то из него выходить. Это и были наши мотивации. Я, на самом деле, не рвался быть участником чего-то, но так получилось.

— Вы назвали три номера. А потом вы отошли от «Хроники»?

— Нет, еще некоторое время, несколько лет, я работал в кругу людей, которые ее готовили и выпускали.

— Кто составлял этот круг в те годы?

— Сергей Ковалев, Таня Великанова, Саша Лавут — это те, кого я знал. (Я знал не всех: Татьяна была прекрасным организатором, и у нее было несколько команд.) Позже, году, мне кажется, в 1977-м, осенью, Таня познакомила меня с Леней Вулем, и года три-четыре я работал главным образом вместе с ним. Ну, мой друг Марк Гельштейн тоже продолжал участвовать в работе над текстами «Хроники» вплоть до своей смерти в 1979 году. Кроме того, несколько моих близких друзей тоже подключилось к работе: кто эпизодически, а кто и систематически. Наташа Кравченко, подруга моей первой жены; Юра Ефремов (ну, на самом деле он еще до меня иногда собирал для «Хроники» кое-какую информацию), Андрей Цатурян и Гена Лубяницкий — мои друзья еще со школы. Я окончил математическую школу, это известная в Москве «Вторая школа», и круг моего общения в основном был связан с моими бывшими однокашниками по этой школе (Марик, кстати, был выпускником этой же школы, только более раннего выпуска). Они все — ну, может, за исключением Наташи Кравченко — в своем публичном поведении не были диссидентами в том смысле, который сейчас этому слову придают: не подписывали петиций, не участвовали в протестных акциях, не тусовались в диссидентских салонах. Они, скорее, относились к «вмещающей социальной среде», к слою социально-культурной поддержки диссидентов. Думаю, что у них были (и есть) куда более значимые профессиональные интересы, все они были успешны в своих профессиональных сферах: Андрей Цатурян — ученый-биолог, уже тогда очень известный; Юра — поэт, переводчик с литовского, он и для «Хроники» делал главным образом обзоры литовских самиздатских журналов; Наташа — программист; Геннадий — экономист-нефтяник. Но в «Хронике» они готовы были работать — и работали.

— Вы наверняка с юных лет были объектом наблюдения органов. Чувствовали ли вы это внимание к себе? Были ли у вас какие-то столкновения с КГБ?

— Тут есть несколько забавных историй, имеющих вполне объективное документальное подтверждение. Да, внимание определенное было. Я вот сейчас, изучая разные докладные информационные записки КГБ в ЦК 1967—1968 годов, иногда с изумлением натыкаюсь на свою фамилию там — еще абсолютного молокососа, школьника. Они считали зачем-то нужным меня тоже упоминать в этих своих донесениях «наверх» в ЦК: что десятиклассник Даниэль сказал в такой-то компании, куда пошел… (Смеется.) Я был поражен этим фактом. Еще была забавная история, как я в 1968-м поступал в университет в городе Тарту. Я там все замечательно сдал, как ни странно, хотя я шалопаем был изрядным, но почему-то сдал экзамены очень хорошо…

Я на физмат поступал. Но, естественно, перезнакомился со всей публикой, которая там на кафедре русской филологии была, со всей «тартуской школой» — и с молодежью вокруг этой школы, и с солидными людьми, с Юрием Михайловичем [Лотманом] познакомился. Короче, вроде как поступил, а потом выяснилось, что не поступил. И была устроена изящная очень операция, в результате которой я туда не попал. В общих чертах примерно так. На русское отделение физмата было 15 мест. Я шел по списку вторым, еще четверо были вне конкурса. Значит, я шел шестым, если считать этих внеконкурсников, и вторым по конкурсу. Вдруг объявили, что сокращают количество мест на русском отделении до пяти. А я — шестой. Ну, я погоревал-погоревал и документы забрал. А как только я забрал, они восстановили прежнее количество. И оказалось, что они предупредили других абитуриентов не торопиться забирать документы. И никто не забрал, и все, кто должен был поступить, поступили. А я забрал — и остался за бортом. Согласитесь, изящно сделано! Я потом по этому поводу ходил к ректору объясняться, но поезд уже ушел. А ректор мне почти прямо подтвердил, что это от Комитета госбезопасности исходило.

В итоге несколько лет спустя я поступил на вечернее отделение МГПИ, матфак, и его окончил. В 1978-м окончил.

Но! При том что были такие вот истории, при том что мелькало мое имя в донесениях КГБ в ЦК, при том что обыски в доме время от времени проводили — оказывается, что дело оперативного учета на меня было заведено только в 1977 году! А «Хроникой» я, между прочим, занимался, как уже говорил, с 1973-го. Об этом — о том, что ДОУ на меня завели на четыре года позднее, чем следовало бы, — я узнал уже после 1991-го. Что бы это значило? Может быть, что они тоже спустя рукава работали? Ну не суперосведомленная контора и не суперэффективная. Да и ладно, я не жалуюсь (смеется).

— К 1978 году вы уже принимали участие в неофициальных начинаниях исторического плана. Я имею в виду сборники«Память», которые были уникальными на фоне тогдашнего самиздата, потому что это едва ли не единственное предприятие, связанное с академической, насколько это было возможно, наукой, восстановлением исторической памяти, с серьезными историческими исследованиями, и одновременно начинание неподцензурное. То есть попытка возрождения неподцензурной исторической науки. И, насколько я понимаю, вы играли там довольно важную роль.

— Ну, какую-то роль играл. Но далеко не самую важную. Были люди, которые гораздо больше делали.

© Архив Международного общества «Мемориал»

— Вы, в частности, писали предисловие «От редакции» к первому выпуску.

— Было дело. Да, я писал…

— То есть были в каком-то смысле идеологом издания.

— Да нет, конечно. Мы же все тезисы заранее проговорили с коллегами: с Арсением Рогинским и, кажется, с Сережей Дедюлиным. Я составил черновик текста, потом мы с Дедюлиным его правили, а окончательный текст мы с Арсением делали.

— Расскажите, пожалуйста, о «Памяти» подробнее!

— Вы знаете, я совсем недавно прочел очень интересную работу омского исследователя Антона Свешникова, посвященную историографии «Памяти» (она пока что не опубликована, существует только в рукописи). Это большая, хорошо фундированная работа. И сейчас я немножко побаиваюсь отвечать на ваш вопрос, потому что уже не уверен, что я сам по себе помню, а что вычитал про себя и своих друзей у Свешникова (смеется). Ну, я могу просто назвать имена людей, круг людей, которые это придумали и этим в основном и занимались. Я все-таки был чуть-чуть не в центре этого. Это, прежде всего, Арсений Рогинский, Александр Добкин и Сергей Дедюлин — ленинградцы. Еще два ленинградца — Валерий Сажин, библиограф из Публички, и Феликс Перченок, школьный учитель. Московская часть редакции — это я, Алексей Коротаев, Дмитрий Зубарев, Костя Поповский (сын писателя Марка Поповского), это Лариса Иосифовна Богораз, моя мать, которая тоже активно участвовала в общей работе. Наверняка ведь кого-нибудь забыл… Ах да, Борис Равдин из Риги был близок к редакции. Ну и Михаил Яковлевич Гефтер, конечно; он непосредственно в работе не участвовал, но был, как и Боря Равдин (и на самом деле как и многие другие авторы «Памяти» — Давид Миронович Бацер, Вениамин Иофе, Яков Соломонович Лурье, Раиса Борисовна Лерт, еще целый ряд людей), что называется, в «референтной группе».

— Как вам, человеку с негуманитарным образованием, стала близка историческая тематика?

— У меня всегда были гуманитарные интересы. И я бы, наверное, стал гуманитарием, если бы не уверенность — такая наивная юношеская максималистская уверенность, — что профессиональному гуманитарию в советской гуманитарной науке делать нечего — разве что в лингвистике. Я был довольно начитанный молодой человек, читал, в частности, и всякого рода специальные труды по истории, филологии и так далее. Конечно, у меня не было важных профессиональных умений: навыков архивной работы, привычки работать в библиотеке. Честно говоря, я этих навыков так и не обрел в нужном объеме. И их отсутствие до сих пор остро чувствую. А когда я стал работать в «Памяти», то попал в компанию людей, гораздо более профессионально продвинутых, чем я. Хотя надо сказать, что из названных мною людей — кто, собственно, был профессиональным историком? Только Рогинский! И то у него образование филологическое, а не историческое. Но это школа Лотмана, она замечательный исторический бэкграунд давала. Ну и еще Сажин — все-таки библиограф. А остальные — технари по образованию, как и я.

— Отличительной чертой «Памяти» было то, что и современный вам период тоже включался в зону описания. В частности, там публиковались воспоминания Игоря Мельчука о контактах с КГБ, обсуждение «Моих показаний» Анатолия Марченко. То есть уже тогда вы осознавали, что этот период истории России, связанный с диссидентским движением, потребует своего описания и уже нужно собирать для этого материалы.

— Да, совершенно верно. И были люди среди нас, активно этим занимавшиеся. Знаменитый архив современного самиздата, который целенаправленно собирал Сергей Дедюлин… ну, этим занимался не только Дедюлин: Саша Добкин ему в этом активно помогал. Ну и мы все понемножку свою лепту туда таскали. Было совершенно четкое осознание того, что это для будущего, что эта коллекция в будущем станет историческим архивом. Сережа начал ее собирать, по-моему, еще до того, как началась «Память». Забавно, что с какого-то момента некоторые московские самиздатские авторы, составители альманахов и сборников, из числа тех, что были немножко в курсе дела, начали считать для себя обязательным передавать «для ленинградцев» (Дедюлина как такового в Москве до поры до времени не очень знали) один экземпляр всего, что делалось. Это стало как когда-то сдача обязательного экземпляра в Ленинку. В частности, «Хроника» с середины 70-х отдавала в дедюлинскую коллекцию один экземпляр из так называемой нулевой закладки, т.е. из первой распечатки рукописи.

ХТС №28 / © Архив Международного общества «Мемориал»

ХТС №28© Архив Международного общества «Мемориал»

— Это пропало или сохранилось?

— Сохранилось. Это теперь в «Мемориале». То, что уцелело от дедюлинского архива после обыска у него в марте 1979-го, было Добкиным и еще рядом людей сохранено и впоследствии передано в Москву, в «Мемориал». Сейчас остатки дедюлинского архива хранятся в «Мемориале» — это так называемый Ленинградский фонд, одна из наиболее интересных самиздатских архивных коллекций, какие я знаю.

И еще относительно взаимосвязи между историей и современностью: мы ведь даже сделали некий символический жест — посвятили первый выпуск «Памяти» двум сотрудникам «Хроники текущих событий», Сергею Ковалеву и Габриэлю Суперфину. Как было сказано — в знак признания их исключительных заслуг в деле сбора и сохранения фактов прошлого и настоящего.

— Оба они были в это время в заключении.

— Да, оба они были в это время в заключении. Это было, конечно, знаковое посвящение.

А в третьем, если не ошибаюсь, выпуске «Памяти» был текст от редакции — поздравление «Хронике текущих событий» с 10-летием существования, это был 1978 год. Там, в этом тексте, в неявном, правда, виде была высказана мысль о взаимодополнительности наших двух изданий: мол, поскольку Сопротивление 1968—1978 гг. тоже становится историей, то «Хроника» — это еще и будущий исторический источник. В некотором смысле «Хроника» — это будущее «Памяти». А Арсений еще проще говорил, безо всякой метафорики: «Хроника» занимается документированием того, что было после 1968-го, а «Память» — документированием того, что было до «Хроники».

— То есть водораздел проходил по 1968 году, получается.

— Да, именно так. И, скажем, дело «Колокола» в 1965 году в Ленинграде — это еще епархия «Памяти»; поэтому уже в первом выпуске была статья Вениамина Иофе об этом деле. Все, что до 1968-го, — наше, так мы решили.

Редакторы «Памяти»: А. Рогинский, Ю. Шмидт, А. Даниэль, Л. Богораз, В. Сажин, Я. Назаров, Б. Митяшин. Ленинград, 1976 /

© Архив Международного общества «Мемориал»

— В какой момент стало ясно, что период после 1968-го уже стал достоянием истории? В 1991-м? Может быть, позже или, наоборот, раньше?

— Мне кажется, что даже немножко раньше, не в 1991-м. Еще в 1989-м возникла идея, что «Мемориал» будет заниматься, в частности, историей диссидентов, и уже в 1990-м я начал собирать материалы диссидентов и другой самиздат для архивной коллекции «Мемориала». Людмила Алексеева подарила нам свой архив, Кронид Любарский подарил свой. Про «Ленинградский архив» я уже говорил. В общем, на исходе 1991 года у нас была уже довольно приличная коллекция по этой тематике. Сейчас она — одна из самых полных в мире и, во всяком случае, самая обширная на постсоветском пространстве.

— Конец 1991 года, если я правильно понимаю, ознаменовался уникальной возможностью, недолго продлившейся — тоже интересно, насколько недолго, — знакомства с архивами КГБ. Можно ли рассказать о том, насколько длительной и глубокой была эта возможность?

— Конечно, для того чтобы получить обстоятельный ответ на этот вопрос, вы должны задать его не мне, а либо Арсению Рогинскому, либо Никите Петрову, либо Никите Охотину. Я немножко принимал участие в этом знакомстве с архивами КГБ, но совсем немножко. И, по моему ощущению, рубежным здесь был 1994 год, когда процесс пошел назад, когда все сначала замедлялось, замедлялось, замедлялось, потом вовсе остановилось, а потом пошло вспять. Вот замедление этого процесса — это 1994 год. Был придуман очень неплохой и продуманный регламент доступа, который был поначалу принят, а потом отменен. В «Источнике» за 1993 год, не помню, за какой месяц, этот регламент был даже опубликован. А дальше — больше, и вот дошло до нынешней ситуации, когда доступ в архивы стал крайне затрудненным.

— У меня такое ощущение, что возможность свободного доступа в архивы, включая дела оперативной разработки, существовала буквально чуть ли не несколько месяцев на рубеже 1991—1992 годов.

— Оперативная документация формально была закрыта более или менее всегда. Был, конечно, момент, когда вся эта публика в ГБ принимала нас за новое начальство, всячески заискивала и была крайне предупредительна. Но это и правда было недолго, несколько месяцев.

— И насколько эта возможность открыла действительно уникальные вещи, которые теперь невосполнимы и до этого были недоступны? Другими словами, насколько этой свободой успели воспользоваться?

— Должен сказать, что вообще-то я с большим сомнением отношусь к ценности оперативной документации для историка. У меня имеется несколько соображений на этот счет, и главное из них следующее: те картинки, которые возникают из дел оперативного учета, из донесений агентов, из прослушек, из отчетов наружного наблюдения и прочего, — это очень специальный взгляд на события. Это полицейский взгляд, взгляд через замочную скважину. Может быть, какую-то мелкую фактографию можно восстановить по этим источникам, но, ей-богу, не принципиальную. Гораздо важнее, конечно, нормативистика, то есть их приказы, методички и тому подобное. Вот это действительно важно и ценно. А что там агент Икс доносит про объект Игрек — это не очень интересно. Или что они услышали с помощью «литерного мероприятия С» — ну услышали они что-то там на своей довольно скверной технике. По-моему, это не самое интересное.

— Но это же возможность, довольно уникальная, документирования, если это, допустим, подслушка, каких-то…

— На их языке — «литерное мероприятие С».

— …да, каких-то разговоров. Как, например, до нас бы дошли, если брать аналогию, реальные высказывания и разговоры в писательской среде, если бы они не были зафиксированы в донесениях сексотов 1930-х? Они бы пропали. То есть это все-таки имеет большую ценность, документирующую.

— Исходные материалы еще могут быть интересными. Но в их документах ведь главным образом пересказы: кто-то что-то кому-то докладывает о том, что кто-то третий сказал. Сам выбор того, что они со своей полицейской точки зрения считали наиболее существенным, вносит серьезные искажения. Это полицейская аберрация реальности. Бывают, правда, аналитические записки, обзоры, отчеты — уже не агентов, а самих чекистов; среди них попадаются довольно интересные.

— Интересно было бы поговорить о том, насколько открывшийся доступ к этим лубянским документам изменил ваше представление о диссидентском движении, его взаимоотношениях с властью, о внутренних проблемах. Заставил ли он по-другому взглянуть на него? Насколько эта информация изменила ваш взгляд?

— Я об этом особенно не задумывался, надо подумать. С ходу могу сказать… Может быть, я отличаюсь особенной ригидностью мышления, но ощущение такое, что не очень изменила, не очень. Что изменилось действительно, так это мое представление о них, о руководителях и идеологах КГБ. Но это тема отдельного разговора.

Наиболее интересный результат знакомства с архивами — это знакомство с их взглядами на это самое движение. Самый интересный вывод, который я для себя сделал из этих документов, — это что у них так и не сложилось системного понимания того, что такое диссидентское движение. Как при возникновении диссидентской активности в Советском Союзе, как бы внезапном и неожиданном, они не понимали, что, собственно, происходит, так и в дальнейшем продолжали не понимать. Но это одна сторона дела, одна сторона медали. А другая сторона — зато они, оказывается, прекрасно понимали, чем им грозит пробуждение гражданской активности. Была такая очень интересная записка, даже две записки Андропова в ЦК: одна была, по-моему, в декабре 1974 года, а другая — в конце 1975 года, где, судя по всему, он отвечал на какой-то запрос из ЦК. Это было время, когда усилия советских лидеров были направлены на то, чтобы учинить разрядку международной напряженности, Хельсинкские соглашения готовились и так далее. И, видимо, был там вопрос типа: дорогой Юрий Владимирович, а не слишком ли много диссидентов вы сажаете? Это вредит нам на международной арене... Вопрос был примерно такого рода. И по этому поводу Андропов составил докладную записку, в которой немножко обиженно пишет, что на самом деле совсем не много мы сажаем, что при Хрущеве, во время хрущевской так называемой оттепели, сажали гораздо больше. И подтверждает это цифровыми выкладками по годам. (Эта его записка — едва ли не единственный источник по статистике репрессий хрущевской эры.) И действительно: получается, что за один, скажем, 1959 год было посажено почти две тысячи человек, столько, сколько за десять брежневских лет, с 1965-го по 1974-й. Это первый пункт его ответа. А второй пункт очень интересный. У меня нет этого документа перед глазами, но суть его я очень хорошо помню. Он пишет: поймите, мы сажаем не слишком много и не слишком мало, мы сажаем ровно столько, сколько нужно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Вот это мнение Юрия Андропова. Я думаю, его представление о том, что это значит — «ситуация выходит из-под контроля», скорее всего, сложилось у него в 1956 году в Будапеште. Вот это очень любопытный взгляд: политические репрессии как регулятор стабильности режима — так он понимал этот вопрос. Юрий Владимирович прав: действительно, этот режим оказался несовместим с общественной свободой, это перестройка наглядно продемонстрировала. Ну, кроме этого в записке, конечно, были и всякие идеологические заклинания типа «остатки недобитых классов» и так далее — но это неинтересно, это, как мне кажется, была обязательная риторика такая. А главное — вот в этой формуле: «ровно столько, чтобы ситуация не вышла из-под контроля».

А.Рогинский, Д. Райко, Ю.Шмидт, А. Даниэль, Л. Богораз, В. Сажин, С. Дедюлин, Б. Митяшин. Ленинград, Май-июнь 1976 / © hro.org

— В какой-то мере справедливость его слов подтверждает и динамика этих репрессий. Если к середине 80-х годов диссидентское движение фактически было разгромлено и эта динамика возросла, режим соответственно стал гораздо менее стабильным и вскоре действительно разрушился.

— Да-да, совершенно с вами согласен: эту сторону вопроса, видимо, Юрий Владимирович не оценил. Совсем не случайно перестройка началась вскоре после разгрома диссидентского движения — свято место пусто не бывает. Думаю, что так оно и есть.

И еще очень интересно, если уж мы заговорили о статистике арестов по политическим статьям: по годам эта статистика действительно показывает в послехрущевскую эпоху более или менее постоянное снижение. Но при этом — два заметных подскока: небольшой пик в 1969 году и второй пик, тоже не очень большой, — в начале 1980-х.

— Это реакция на Чехословакию и Афганистан?

— Думаю, скорее на Чехословакию и Польшу.

— Да, конечно, скорее всего. Вы согласны, как я понимаю, с утверждением о том, что в середине 80-х движение было фактически разгромлено. Не с этим ли связано то, что в процессах перестройки диссиденты играли сравнительно небольшую роль и считанное количество участников движения вошло в государственные структуры новой России?

— Думаю, что не с этим. Мне кажется, причина не в этом. То, что диссидентство было разгромлено, — это, с моей точки зрения, факт. По крайней мере, большинство структур и институций, созданных диссидентской активностью старого правозащитного типа, было действительно уничтожено к 1984 году. И Хельсинкская группа, и «Хроника текущих событий», и целый ряд других институций диссидентских.

— Солженицынский фонд.

— И Солженицынский фонд, да. Это правда. Но мне кажется, что прежде всего надо понять, почему оно было разгромлено. Действительно, масштаб арестов после 1979 года начал слегка увеличиваться, был этот подскок, который я рассматриваю как «польский» подскок, как эхо польских событий. Но ведь до этого увеличение нажима никогда не приводило к исчезновению диссидентского движения! На место арестованных, отошедших, уехавших немедленно приходили новые люди. А вот с начала 1980-х новые люди появляться более или менее перестали. Какие-то появлялись, но в гораздо меньшем количестве. Убыль стала превышать прибыль.

Мне кажется, главная причина тут вот какая. Когда во второй половине 1960-х диссидентские кружки и компании консолидировались в единое сообщество и появился главный рупор этого сообщества — правозащитное движение, то для публики это явилось абсолютной новацией. Это был разговор о том, о чем раньше никто никогда не говорил, и на языке, который раньше никто никогда не применял. И общество очень горячо и живо поддерживало диссидентов. Это было интересно и ново, воспринималось как важное. Когда в 1965 году [Александр Есенин-]Вольпин вывел людей на площадь под лозунгом «Соблюдайте собственную конституцию!», это было нечто новое и поразительное. Или взять ту же «Хронику» — я рассказывал, как мы болезненно ощущали, например, перерыв в ее работе в 1973 году. Но постепенно, по мере успехов диссидентского просветительства, проповедь ценностей права переставала восприниматься как открытие и становилась общим местом, банальностью, ради провозглашения которой бессмысленно рисковать благополучием и свободой. Ну да, мы уже усвоили, что соблюдать закон — хорошо, а не соблюдать закон — плохо, уже поняли, что власти изо всех сил нарушают права человека; и что дальше? Вот я в трехсотый раз читаю в «Хронике», что на таком-то судебном процессе была нарушена такая-то статья Уголовно-процессуального кодекса. Да знаю я, что они все статьи нарушают и будут нарушать, — и зачем мне всю эту муру читать и перепечатывать, подвергая при этом опасности себя и других? Я лично это очень остро чувствовал в последние годы своей работы в «Хронике». Да, объемы выпусков увеличивались, степень подробности изложения событий возрастала, информационный охват расширялся — но эта информация уже не была, что называется, общественно востребованной. Людям уже не хотелось узнавать то, что они и так знают, и слушать призывы в защиту ценностей, которые они и так разделяют. В каком-то смысле успех диссидентской проповеди в обществе предопределил исчерпанность самого правозащитного диссидентства. Система ценностей, которую отстаивали правозащитники, стала для поддерживавшей их социальной среды собственной латентной системой ценностей. А непосредственной практической пользы от протестной активности было немного: правозащитники советскую власть по-всякому ущучивают, а ей хоть бы хны! И общественный спрос на диссидентство этого толка резко упал.

А в перестройку диссидентские наработки, диссидентский взгляд на общественные проблемы очень даже оказались востребованными! Сравните программу реформ Горбачева с программой перемен, изложенной, например, в обращении Сахарова, Турчина и Медведева к Брежневу 1970 года, — в сущности, это одна и та же программа! Я, конечно, не хочу сказать, что Михаил Сергеевич Горбачев просто положил перед собой эту программу реформ, написанную в 1970 году, и начал ее осуществлять. Полагаю, дело было немножко по-другому: просто властители дум времен перестройки — [Юрий] Афанасьев там, [Юрий] Буртин и прочие публицисты, которые формировали общественное мнение, — были воспитаны на диссидентском самиздате. И всю вторую половину 80-х годов они транслировали диссидентские идеи на широкую публику. Например, концепция прав человека. Она в то время не подвергалась сомнению никакими общественными силами. По всему политическому спектру, от левых до крайне правых, только и разговоров было, что о правах человека.

— Но тогда почему диссиденты, люди с диссидентским прошлым не стали активными деятелями, не стали активно формировать новую политику?

— А это — отдельная история. Начнем с того, что диссидентство в широком смысле слова существовало всегда. И в пятидесятые годы оно существовало, и в сороковые можно найти диссидентские проявления, и так далее. Но с середины 1960-х годов началась новая фаза Сопротивления, и самым характерным для этой новой фазы было то, что оно перестало быть политическим. Оно было каким угодно — культурным, гражданским, моральным, метафизическим — но не политическим. Отталкивание от политической борьбы именно в диссидентской среде было очень сильным. Я хорошо помню фразу, которую любила говорить моя матушка: политика — это зачумленная сфера человеческой деятельности, и близко к ней подходить нельзя. А она была очень авторитетным человеком в диссидентских кругах. Диссидентские времена — это эпоха совершенно особенных оппозиционных движений: внеполитических и метаисторических, экзистенциальных, не стремящихся к реальной цели, не интересующихся результатами, равнодушных к победе. Это была такая метафизическая и метаисторическая активность. Люди искали опору в праве, в нравственности, в чем угодно — но никак не в политической прагматике. И когда независимая политическая активность в нашей стране стала возможной, в нее включились другие поколения, другие люди — а бывшие советские диссиденты не склонны были в нее включаться. Не потому, что их не пускали. Не пускали, конечно, тоже. Складывающаяся постсоветская элита выталкивала диссидентов, не допускала их серьезно влиять на политику. Но они и сами не рвались, вот в чем дело.

— Здесь можно вспомнить яркое исключение из правил — это академик Сахаров и Сергей Адамович Ковалев, который, в общем, по настоянию Сахарова пошел в политику.

— Да, Сахаров — это исключение. Но Сахаров вообще был исключением. Он вмещал в себя диссидентство, но не вмещался в него. Это был очень сильный ум. Для него политика была в первую очередь инструментом решения глобальных проблем человечества. От политики он действительно не отталкивался, но приоритеты у него были другие, он жил в другом масштабе и в других временных дистанциях. Всеобщее разоружение, разрыв между бедными и богатыми странами, экологические угрозы человечеству — вот его масштаб. А когда он обращался к текущим политическим проблемам, к политической логистике, то очень часто проявлял прямо-таки детскую наивность. Взять его отношение к национальным конфликтам: он их просто не мог понять, потому что они — не рациональной природы, и его подходы к этой проблеме поражают своей наивностью. Или его проект конституции: трогательный до слез и совершенно при этом нереальный.

Что касается Сергея Адамовича, то я бы сказал, что, с моей точки зрения, Сергей Адамович в политику на самом деле так и не пошел. Пока он еще не стал просто оппозиционным публицистом, а оставался действующим государственным чиновником высокого ранга, то есть в 1990—1996 годах, он занимался тем же, чем и в своей диссидентской жизни, — правами человека. Он был председателем Комитета Верховного совета по правам человека, он был председателем Президентской комиссии по правам человека, он был первым омбудсменом России. Это те точки соприкосновения с политикой, которые еще не совсем политика — а в постсоветской российской действительности оказались и вовсе не политикой, а все той же борьбой с режимом. Это же не случайно. Можете вы представить себе Сергея Адамовича, например, министром внутренних дел (смеется)? Он бы и не пошел на эту должность.

— А может быть, это и печально, что мы не можем представить его министром?

— Это, наверное, печально, но это было неизбежно в условиях постсоветской России. Его никогда бы не допустили к реальной власти. Он прекрасно понимал, что политики без компромиссов не бывает, он был готов на компромиссы — но до известного предела. Его пытались использовать в качестве декорации — а существовать в качестве декорации Ковалев не хотел и не мог. Поэтому его политическая карьера была недолгой и завершилась отставкой.

— Не было ли, глядя ретроспективно, это пренебрежение политикой ошибочной диссидентской стратегией?

— Вы знаете, было так, как было. Что значит — ошибочной? А по-другому и быть не могло. «Антиполитическое» мировоззрение российских диссидентов (подчеркиваю, именно российских: в Прибалтике, Грузии, Армении, даже на Украине все было чуть-чуть иначе) — результат конкретных исторических обстоятельств. Ведь диссидентство правозащитного толка зародилось среди гуманитарной и научно-технической интеллигенции, опыт которой был сформирован историей XX века. Какую они политику знали, какую идеологию? У них к идеологиям вообще была острая идиосинкразия, идеологию они знали одну — ту, которая привела великую страну к маразму. Политику они знали одну — ту, которая привела мир к катастрофе Второй мировой войны. И выход из тех тупиков, куда зашла страна, куда заходил мир, они, как мне кажется, не были готовы искать в политике. Для них политика была тем, чем порядочные люди не занимаются. Ошибка это была или не ошибка, но это был итог их жизненного опыта. А другого опыта у них не было. Вот у того же Сергея Адамовича есть целый ряд очень интересных статей на эту тему, он тоже в этой квадратуре круга пытался разобраться уже после того, как перестал быть активно действующим… не скажу — политиком, скажу осторожнее — государственным деятелем. У него есть работа под названием «Прагматика политического идеализма», где он доказывает, что единственно правильная, эффективная политика — это идеалистическая политика. Но ведь этой идеалистической политике не было места в новой России. Да и в сегодняшнем мире тоже ей еще нет места. Другой вопрос, что, может быть, это было бы единственным спасением для страны и для мира, но ни страна, ни мир оказались не готовы к политическому идеализму. А иными диссиденты быть не могли.

Конечно, это мое утверждение, как и всякое общее суждение, может быть сопровождено массой опровергающих примеров — и конкретных человеческих судеб, и конкретных действий и поступков. Но тем не менее мне кажется, что эти опровергающие примеры не переводят количество в качество. Качество остается таким, о котором я говорю.

— Кого бы вы (кроме Сахарова) назвали таким опровергающим примером, исключением?

— Ну, всегда считалось в диссидентской среде, что если у нас есть человек, который мыслит политически, так это Владимир Буковский. Мол, у него и политические интенции, и политические мотивации, и так далее. В перестроечные и постперестроечные годы он отчасти подтверждал эту свою репутацию разного рода политическими шагами: скажем, выдвигался в президенты дважды или трижды, я уже не помню сейчас. Но, по-моему, это тоже были больше символические жесты. Владимир Константинович рассматривал эти выдвижения свои, как мне кажется... то есть это спросить у него надо, но мне кажется, что он рассматривал их все-таки как жесты. Политические, но жесты. А жест — это уже из диссидентской практики… Кого еще я мог бы назвать в качестве опровергающего примера? Ну, возможно, Револьта Ивановича Пименова. Но он умер в 1990 году. И вообще Револьт и диссидентом был нетипичным. Какие-то элементы политического мышления имелись у покойного Кронида Любарского.

Есть один выходец из диссидентов, которого широкая публика считает успешным в сегодняшней политике, — но я не думаю, что этот пример вам понравится: это Глеб Павловский. Да он на самом деле тоже не политик никакой, хоть и ходят про него слухи, что он — «делатель королей», Путина якобы он сделал, а потом состоял при нем серым кардиналом и так далее. Думаю, на три четверти эти слухи сам Глеб и инспирирует. Никакой он не политик, конечно. Он, правда, пытается быть идеологом — но это совсем другая работа. Да и идеолог он слабенький, неинтересный; его диссидентские тексты были куда ярче, чем нынешние.

Вообще нынешняя политика — без диссидентов, их идеализма, их метафизики, даже их ригоризма — стала мелкой, как лужа. Но в том-то и штука, что диссиденты считали, что политика всегда такая и другой не бывает. Помните высказывание Блока насчет Маркизовой лужи? Маркизова лужа политики в океане человеческого духа, и когда в океане поднимается буря, то там тоже какая-то рябь начинается... Извините, по памяти цитирую. Вот эта формула Блока всегда в той или иной степени была частью диссидентского сознания, даже если кто-то из них ее и не знал.

Впрочем, реальная Маркизова лужа — это и не лужа вовсе, а какой-никакой, но морской залив, хоть и мелководный. Там Кронштадт стоит, там и штормы бывают, и корабли, случается, тонут. И все равно обидно: если уж тонуть, то в океане, а не в Маркизовой луже. А именно это с нами со всеми сейчас и происходит.

Благодарим за помощь в проверке фактов и подборе иллюстраций сотрудника Международного Мемориала Алексея Макарова

Поделиться:

Рекомендуем:

22.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть вторая: «Как машина едет, думаю, сейчас меня заберут»

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

•Воспоминания узников ГУЛАГа

•Узники проверочно-фильтрационных лагерей

•Ссылка крестьян на Урал в 1930-е годы

КНИГА ПАМЯТИ | Боялись, ждали, что сейчас придут

КНИГА ПАМЯТИ | Там были разные люди

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus