«Нынешнее сопротивление намного больше, чем в советские времена». Александр Даниэль

16.05.2023

Можно ли сравнивать сегодняшних инакомыслящих с советскими, что у них общего, чем похожа и не похожа третья «волна» эмиграции на последнюю «волну», в чем разница между советским судом и российским — об этом говорим с историком диссидентского движения Александром Даниэлем.

— За последний год в России появились политические статьи в УК, увеличилось число политических заключенных. Можно ли сравнивать их число с периодом диссидентского движения конца 60–80-х годов XX века?

— Я сам не занимался сегодняшними подсчетами. Но те, кто ими занимается, — мои коллеги, мемориальские правозащитники («Мемориал» признан «иностранным агентом» и ликвидирован по решению суда — ред.), — говорят, что число нынешних российских политзаключенных, по крайней мере, тех, кто привлечен к уголовной ответственности, уже превышает общее число советских политзаключенных в первой половине 1980-х, перед началом перестройки.

— А если говорить не только о количестве политзаключенных, но о типе этих людей, их социальной принадлежности, похожи они или нет на советских диссидентов?

— Мне кажется, что сегодняшний антивоенный и антирежимный протест уже намного шире, чем то сопротивление, которое было в диссидентские времена. Число политических заключенных — это только один параметр, но даже если ограничиваться тем слепком с антивоенного движения, который дает нам картина репрессий, то есть еще огромное количество административно привлеченных, и вместе получается уже намного больше. Мне кажется, недавно была цифра в 20 тысяч административно задержанных (начиная с 24 февраля 2022 года. — Ред.).

В диссидентские времена было две категории политических репрессий — уголовные репрессии и так называемое профилактирование. Количество «профилактированных», по оценке историков диссидентского движения, относилось к количеству арестованных по политическим обвинениям как 20:1. То есть на каждого арестованного и осужденного приходилось 20 профилактированных.

— Профилактированные— это кто?

— Это те, с кем проводились увещевательные беседы в КГБ. Это «разборки» по месту работы или учебы по партийно-комсомольской линии; это увольнения с работы и исключения из вузов.

И конечно, это так называемое «предостережение» по указу президиума Верховного совета СССР от 25 декабря 1972 года. Все это в совокупности и называлось, по их тогдашней классификации, профилактированием.

Если у нас в последние годы перед перестройкой было 300–500 осужденных (не считая тех, кого в психушку упекли), то, умножив на 20, получим около 8–10 тысяч человек. Получается, что нынешнее сопротивление численно намного больше, чем в диссидентские времена. И это только те, до кого дотянулись. А ведь сегодняшний протест имеет довольно заметную непубличную, анонимную компоненту: граффити, листовки и так далее, — это же тоже протест!

Кроме того, изменился социальный контекст. Что было социальным контекстом для советских диссидентов в классическом понимании этого слова? В основном — столичная интеллигенция. Не только, конечно: можно привести много примеров и провинциального диссидентства, и «низового» диссидентства, и спонтанных диссидентских акций, совершавшихся одиночками, не связанными ни с какими сообществами. Но в основном люди жили и действовали в среде этой столичной интеллигенции. Не только элитарной: в диссидентском движении были и люди массовых интеллигентских профессий — учителя, инженеры, врачи. А вот сейчас, мне кажется, сопротивление режиму вышло за пределы и этого круга.

— А уничтожение «Мемориала», МХГ, закрытие «Сахаровского центра»* и других — это все та же борьба с инакомыслием? Есть ощущение, что те, кто этим занимается, те, кто запрещает эти институции, действуют как бы по лекалам советского времени. Или не так?

— Мне кажется, да. Как в начале 1980-х уничтожили Московскую Хельсинскую группу, массу других правозащитных организаций уничтожили, таких как Рабочая Комиссия по злоупотреблению психиатрией в политических целях, как Комитет по защите прав верующих. Фонд помощи политзаключенным загнали в подполье. Прекратила выходить «Хроника текущих событий», почти все самиздатовские журналы, их редакторов пересажали. По крайней мере, в России в первой половине 80-х годов, где-то к 1984 году, диссидентство было атомизировано. Не совсем так было в Украине, совсем не так было в Литве; а вот в РСФСР было именно так.

Сейчас происходит то же самое: закрыты МХГ, «Мемориал», Центр «Сова»* и многие другие.

Это тот же рефлекс, который двигал Андроповым, когда он еще в 1970-е докладывал в политбюро ЦК КПСС, что необходимо уничтожить возможность появления в СССР «легальной оппозиции» (это его выражение).

Он считал возникновение диссидентских организаций попыткой создать эту самую «легальную оппозицию». Это то, чего он боялся. И того же самого боятся они. На прошлом витке нашей отечественной истории не было особенной паузы между уничтожением легальной оппозиции и началом перестройки. Что было бы, если бы легальная оппозиция была уничтожена, а перестройка не началась, сказать трудно. Но можно предположить, что возникла бы нелегальная оппозиция. Я вполне допускаю, что, если нынешний маразм затянется, то заметная часть оппозиционной активности уйдет туда.

— Но ведь тогда диссидентские организации закрывались, потому что людей сажали почти массово, и организации были обескровлены. А сейчас все-таки не так.

— Ну почему же? Аресты сейчас тоже имеют место. Вот буквально на днях арестовали нашего коллегу Александра Чернышева из пермского «Мемориала», правда, пока на 15 суток. Или совершенно неслыханное дело, никогда такого раньше не было, чтобы человека посадили за спектакль, который был поставлен и шел на сцене; я имею в виду «дело Жени Беркович и Светланы Петрийчук». Следующим шагом начнут сажать за уже изданные книги. Вполне допускаю такой вариант; возьмут, например, книжку, изданную в 1995 году, и автора посадят. Да запросто.

Евгения Беркович в суде. Фото: Василий Полонский / «Новая газета»

Главное отличие сегодняшней репрессивной политики — сняты очень многие ограничения, которые были в советское время. Например, физическое насилие на следствии. Да, случалось изредка и диссидентам попадать в «пресс-камеры» (как, например, Сергею Ходоровичу в 1983 году), но все-таки систематического применения пыток к арестованным по политическим мотивам не было. А сейчас мы это имеем.

— С Навальным?

— Да, Навальный — это очень важный пример того, как человека дожимают. Но я имею в виду пытки на следствии: пластиковые пакеты на голову, электрошокеры и т.п. — достаточно вспомнить «дело Сети**». У меня такое ощущение, что запреты и ограничения, которые существовали в позднее советское время, сейчас сняты. Что дальше будет, трудно сказать. Ничего хорошего.

— Многие говорят, что политические репрессии сегодня напоминают уже не брежневско-андроповские времена, а сталинские. Вы с этим согласны?

— Сталинский террор отличался не только жестокостью, но и массовостью. Сейчас, как мне кажется, по этому критерию репрессии отстают от сталинской эпохи: все-таки речь идет не о сотнях тысяч людей, как в период Большого террора, пока речь идет «всего лишь» о сотнях людей.

Есть еще одна особенность сегодняшних репрессий: они разворачиваются на фоне (…) и связаны с (…). Правда, в 1980-е был Афганистан. Но Афганистан не вызвал массового антивоенного протеста; тогда протестовали единицы. Не то сейчас:

сейчас протестуют, в тех или иных формах, тысячи, а если включить сюда прошлогодний массовый исход из России (это ведь тоже одна из форм протеста), то речь уже о сотнях тысяч.

И это при том, что (…) еще не вошла в повседневный быт: очень многие все еще не поняли, что с обеих сторон гибнет масса людей. Но постепенно это понимание нарастает. И если произойдут какие-то экономические потрясения, то это станет понятно всем.

(…) тоже накладывает свой отпечаток на репрессии. Следователи, менты, эфэсбэшники — они-то ведь как раз это понимают, они чувствуют себя людьми (…). И сами они считают, что им больше позволено, и я думаю, что им реально больше позволяют. Все будет зависеть от того, где кончится эта передвижка границ дозволенного, как будут развиваться события. Вспомним, что в Чечне беспредел укоренился уже давным-давно, люди там давно живут в ситуации террора. И еще до нынешней (...) беспредел по «чеченскому образцу» начал распространяться на другие регионы России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самым трудным в тюрьме оказалось видеть, как конвоиры пинают кошек»

Максим Лыпкань — самый молодой обвиняемый по делу о «распространении фейков» — ответил на вопросы «Новой»

— А если говорить про суд сегодня и в диссидентские времена, в чем отличие?

— То же, что и с репрессиями, и со следствием. Суд сегодня в гораздо большей степени беспредельничает. В чем состояла сшибка советской власти с правозащитниками? Правозащитники говорили: вы нарушаете свои законы. А те пытались говорить, что мы не нарушаем, а действуем по закону. У них это плохо получалось, потому что на самом деле они действовали не по закону. Но они пытались хотя бы отбрехаться от правозащитников, которые их обличали в беззакониях. Они ссылались на содержание уголовных статей и пытались доказать, что действия тех, кого они судят, под эти статьи подпадают. Там была имитация доказательности.

А сегодняшние — даже не пытаются. Они ничего не доказывают. Им не надо доказывать. Им наплевать. Если посмотреть на записи судебных процессов того времени, общение суда с адвокатами, выглядело все-таки как некий диалог.

Одна сторона — малообразованная, грубая, предвзятая, заведомо ангажированная. Другая сторона честно пытается защитить свою позицию. Но сегодня нет этих двух сторон.

Есть подсудимые и адвокаты, которые говорят очевидные вещи, и есть суд, который их просто не слушает и не слышит.

— Интересно, мне-то казалось, что и тогда диалога между судом и защитой не было. А вот в советское время, защищая политзаключенных, правозащитники апеллировали к Западу, Запад вел переговоры с советскими лидерами, и что-то иногда получалось. А сейчас как?

— Очень важный момент. Апеллировать к Западу и сейчас можно сколько угодно, тем более что теперь это технологически легче. Но сейчас властям наплевать на Запад. Сейчас они не строят политику разрядки, как в 70-е годы. Они даже не в состоянии холодной войны, как это было до начала разрядки или после 1979 года, когда разрядке пришел конец. Они сейчас считают (или, по крайней мере, декларируют), что они воюют со всем западным миром. И наплевать им на международные организации, на ООН, Совет Европы и ОБСЕ, на выступления западных лидеров. Да и западным лидерам сейчас не до того, не до судеб российских оппозиционных активистов.

— Что же тогда делать?

— Я уж точно не учитель жизни и никогда не умел отвечать на вопрос «Что же делать?». Не знаю, что делать. Могу только напомнить, что в былые времена реакция зарубежной общественности была не менее важна диссидентам, чем реакция западных политиков. Дело ведь не только в том, какую пользу протесты из-за рубежа приносят людям, страдающим от репрессий здесь. Важно само ощущение, что ты не один, что тебя поддерживают, и не только в России, но и во всем мире. Мне кажется, что это психологически крайне важно для человека, на которого обрушилась машина репрессий: не чувствовать себя одиноким.

Международная солидарность важна сама по себе, независимо от того, помогает ли она преследуемым или не очень. И мне кажется, что до западной общественности можно сейчас это донести. Хотя это тоже трудно, потому что внимание людей за рубежом приковано к (…) как таковой, к гибели мирных жителей, — и это правильно. И говорить при этом: «Вот нас в России тоже обижают, заступитесь за нас», — очень трудно. Некоторые на это отвечают: «обижают — и поделом, так вам и надо» — и в определенном смысле они правы. Другие говорят: «Да, нам вас тоже жалко, но для нас важнее помочь украинским беженцам и жертвам (…)», — и они-то уж точно правы, я и сам так думаю.

И все-таки нельзя забывать о Саше Скочиленко, о Жене Беркович, о Владимире Кара-Мурзе*, об Алексее Навальном, о Юрии Дмитриеве, о десятках других. За рубежом и в Европе все еще есть люди, которым небезразлично, что происходит в России. По крайней мере, я надеюсь, что такие люди есть. Мы в «Мемориале» все время связаны с нашими зарубежными коллегами, и они очень много делают не только для украинских беженцев, но и для русских, и им удается сделать много для тех, кто оказался в Европе. Я надеюсь, что у европейской общественности хватит энергии и на акции солидарности — пусть даже символические — с российскими политзаключенными тоже.

— Похоже ли отношение уехавших к оставшимся в России на отношение советских эмигрантов к тем, кто тогда остался в СССР?

— Нет, не похоже, к сожалению. Это интересная тема — разница между так называемой «третьей волной эмиграции», происходившей в 1970-е гг., и вот этой, нынешней «четвертой волной» (я не включаю в нумерацию те волны эмиграции, которые были между ними, потому что это все-таки была, мне кажется, не политическая, а экономическая и профессиональная эмиграция). В чем эта разница?

Во-первых, нынешняя волна, она гораздо менее однородная, чем третья, потому что разные люди уезжали в феврале-марте прошлого года и осенью того же года. Одни бежали от того, что им нечем стало дышать, другие бежали от (частичной — ред.) мобилизации. Это все-таки немного разные мотивы, хотя, я считаю, что и то и другое можно отнести в разной степени к протестной мотивации («не хочу умирать в (…)» — это ведь тоже своего рода протест).

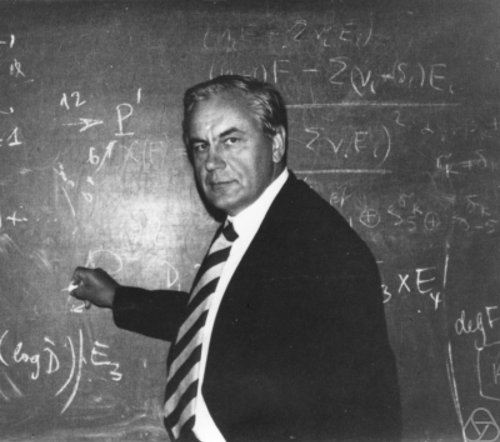

Игорь Ростиславович Шафаревич. Фото: википедия

Во-вторых, конечно, были свары и склоки внутри советской эмиграции третьей волны. И сейчас российская эмиграция раздираема склоками по каким-то бредовым поводам, самым разным. (Похоже, что любое эмигрантское сообщество, не только российское, склонно к склокам и раздорам — читайте «Былое и думы»!) Но есть совсем новый феномен: некоторые (я думаю, все же далеко не большинство из тех, кто уехал) обвиняют тех, кто остался в том, что они остались. А некоторые из тех, кто остался, обвиняют тех, кто уехал, в том, что они уехали. Вот такого я не припомню. Нет, припомню, конечно. Был такой Игорь Ростиславович Шафаревич. Он в 1974-м в сборнике «Из под глыб» написал большую статью, обличавшую уехавших в том, что они не любят Россию или даже ненавидят ее. Но все-таки Шафаревич был «изделие штучное»; мой отец тогда написал в ответ большую статью, которую напечатали в газете «Монд» и перепечатали в парижской «Русской мысли». И в общем, как-то эмигрантское сообщество оказалось скорее на стороне Юлия Марковича, а не на стороне Шафаревича.

С другой стороны, тогдашняя советская эмиграция, как бы она ни собачилась между собой, но, когда разговор шел о тех, кто остался, о гонениях на них, — тут они все были едины и выступали, что называется, единым фронтом, независимо от того, кто Синявский, кто Любарский, а кто Максимов, Буковский или даже Солженицын. Всегда выступали единым фронтом в поддержку гонимых в России.

Сейчас это уже не так.

Есть люди, которые говорят: а чего это вы не уехали, с какой стати мы будем за вас заступаться; вы сами, дураки, не уехали (или даже: вы сами, подлецы, не уехали). Наличие таких людей — их немного, но они есть, — отличает «четвертую волну» от «третьей».

— А вы почему не уехали?

— Меня сын все время спрашивает, почему я не еду. А мне очень трудно ответить на этот вопрос. Во-первых, боязно сбиться на пафос. А во-вторых, я действительно не знаю, какие у меня мотивы. Это, наверное, надо идти к психоаналитику, чтобы разобраться в собственных мотивах. Может, по разным пафосным соображениям, говорить о которых пошло и бессмысленно. А может, потому, что я старый и делать мне за границей нечего. Для эмиграции нужен некий запас мужества и сил; у меня нет ни того, ни другого в достаточном количестве. И там я могу только, что называется, доживать. А здесь все-таки могу жить. Все-таки что-то я здесь делаю. Может, и какую-то пользу приношу. Другой вопрос: много ли я могу сделать здесь? Мало. Как все мы.

Есть и чисто бытовые причины. Мне здесь привычно. Я здесь прожил жизнь, и чего это я снимусь и уеду? Не знаю, не могу выстроить стройный ответ.

И потом, я и тогда понимал, что уехавшие — это часть нас, хотя в те времена отъезд за рубеж воспринимался как отбытие в потусторонний мир. Но даже тогда я понимал, что много родных и близких оказались за границей и они понимали, что много родных и близких, любимых остались дома, в метрополии, и этот занавес, прохудившийся, дырявый, нас все-таки окончательно разделить не мог. А сейчас и подавно. Сейчас другая эпоха, другие технологии, я сейчас со своим сыном примерно ежедневно по зуму общаюсь. И эта разлука все-таки не такая категорическая, как тогда была. И я по-прежнему считаю, что мы — едины, те, кто уехал, и те, кто остался.

* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов»

** Признана террористической и запрещена в РФ

Рекомендуем:

22.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть вторая: «Как машина едет, думаю, сейчас меня заберут»

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

•Ссыльные в Соликамске

•Карта мемориалов жертвам политических репрессий в Прикамье

•Мартиролог репрессированных

КНИГА ПАМЯТИ | Там были разные люди

КНИГА ПАМЯТИ | Власть скрывала правду

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus