Летом 1932 года двое учителей, прогуливаясь по фабричному скверу в ближнем Подмосковье, обсуждали бегство за границу.

— Но как вы сможете уехать? — спросил своего собеседника учитель математики Федор Николаев.

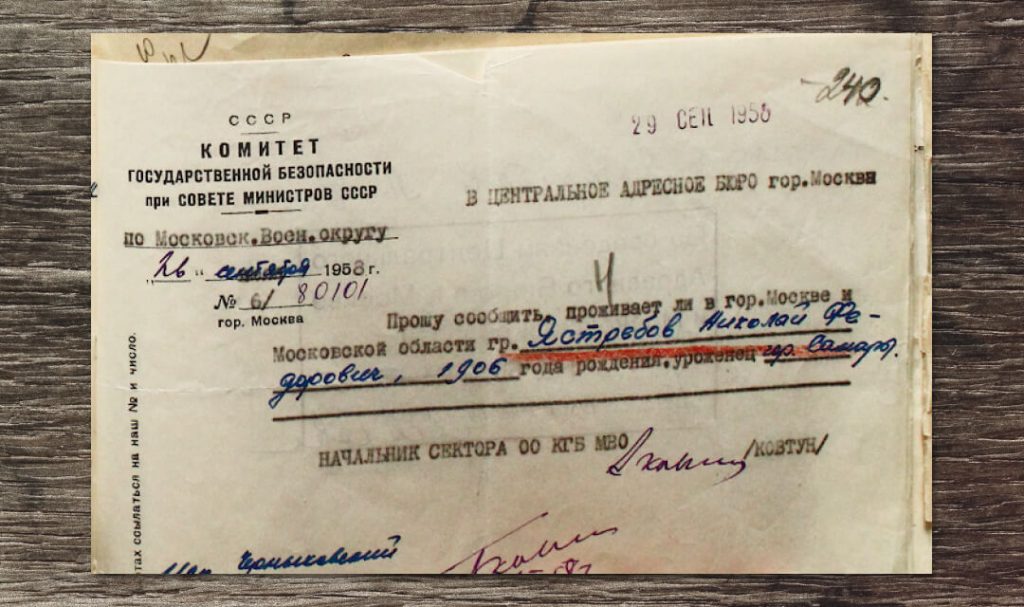

В ответ учитель английского Николай Ястребов стал объяснять, что сделать это очень просто: достаточно сесть на скорый поезд в Москве и доехать до определенной станции (название станции, которую тогда упоминал Ястребов, в документах не сохранилось) — если на ней сойти, сразу окажешься на иностранной территории. А дальше достаточно добраться до английского консульства: один знакомый Ястребова все это уже провернул и остался доволен.

— Приняли его очень хорошо, — рассказывал Ястребов. — Кормили прекрасно. Кушанья подавали лакеи, замечательно одетые, в белых перчатках.

— Ну а где же взять деньги и смелость [на такой побег]? — спросил математик.

— Если бы мне предложил кто-нибудь крупную сумму, я бы не задумываясь ухлопал кого угодно.

Через несколько месяцев, 19 апреля 1933 года, 27-летнего Николая Ястребова расстреляли по приговору коллегии ОГПУ. Вместе с ним в антиправительственном заговоре с целью убить Сталина обвинили еще пятерых учителей, работавших в учебном комбинате при трикотажной фабрике №7 в Тушино. Все они получили от пяти до десяти лет лагерей, но в реальности отсидели гораздо больше.

Этот текст написан по материалам следственного дела, которое хранится в фонде 10035 Государственного архива РФ в Москве. Многие детали взяты из протоколов допросов обвиняемых. К любым текстам, даже изложенным в деле от первого лица, нужно относиться критически и осторожно: они были созданы под контролем и редактурой следствия.

Учитель из поповской семьи

Первые разногласия с советской властью возникли у Ястребова еще в 1920-х. Он родился в Самаре в семье священника, и в СССР это было проблемой. В 1924 году 18-летний Ястребов поступил в городской пединститут в Оренбурге, но доучиться ему там не дали: «вычистили» за непролетарское происхождение. «В условиях СССР все население делится на два противоположных друг другу лагеря, — рассуждал Ястребов много лет спустя, излагая следователю свою биографию. — В то время как одним был открыт свободный доступ в учебные заведения, на службу в любое учреждение, другие лишались минимальных прав и, будучи физически здоровыми людьми, на самом деле превращались в моральных покойников». После отчисления юноша считал, что получил «волчий билет», который лишал его возможности и учиться, и работать: «Положение мне тогда казалось безысходным».

Избежать ущемления в правах в те годы можно было, убежав от него физически. Ястребов стал думать о переезде за границу, изучал английский, но быстро понял, что уехать из СССР, который уже фактически стал закрытой страной, будет почти невозможно. Он переехал в Москву — обмен информацией между разными регионами тогда был налажен плохо; затерявшись в большом городе и имея при себе самые простые документы или справки с новой работы, можно было легко скрыть нежелательные детали биографии (примерно так же за несколько лет до Ястребова смог поступить на юрфак МГУ сын вологодского священника Варлам Шаламов).

В 1925 году Ястребов смог устроиться преподавателем в школу и параллельно подал документы на заочное в московский пединститут, а через несколько лет — успешно его закончил. С преподавательским дипломом он смог в начале 1930-х устроиться в учебный комбинат (так называли школы, прикрепленные к предприятиям) при трикотажной фабрике — учил Ястребов словесности и английскому.

Судя по всему, сходился с людьми Ястребов легко. Как и другие учителя, работавшие на комбинате, он поселился в общежитии при фабрике — и вскоре в его комнате начала примерно раз в неделю собираться компания коллег. Они пили чай (во всяком случае, по собственным заверениям), играли в преферанс, болтали. Один из регулярных гостей Ястребова, заведующий учебной частью Бабий, любил рассказывать анекдоты. Например, такой:

«Четыре театра. Первый — театр имени Ленина, где будет постановка “Горе от ума”. Второй — театр имени Сталина, где будут ставиться “На всякого мудреца довольно простоты” и “Не в свои сани не садись”. Третий — театр имени ОГПУ, где будет постановка “Искатели жемчуга”. И четвертый — Пролетарский театр, где будет постановка “Бедность не порок”».

В другой раз завуч Новицкий стал читать вслух текст из настенного отрывного календаря о том, что «растет пищевая промышленность», и прокомментировал: «А жрать все равно нечего».

Жрать действительно было нечего. В стране уже несколько лет шла коллективизация — если в конце 1920-х в Москве еще можно было достать кое-какие продукты на свободном городском рынке, куда крестьяне привозили часть урожая, не сданную в виде налога государству, то к моменту учительских посиделок в 1932-м все уже было кончено. О полном развале дел в деревне Ястребову рассказывал знакомый, научный сотрудник Ленинградской академии наук Шипицын, участвовавший в научной экспедиции неподалеку от дома, где жили родители Ястребова. «Я увидел, что крестьянство неохотно, под нажимом идет в колхозы, что эти колхозы тут же разваливаются и что, наконец, коллективизация не только себя не оправдала, но и [создала] громадную брешь в сельском хозяйстве страны, — вспоминал он свои впечатления позже. — Из ряда бесед с местными крестьянами я сразу же установил, что все они против этой политики, навязанной стране Сталиным».

Шутки и впечатления, которыми учителя делились за чаем в комнате Ястребова, уже через год подшивали в их следственное дело. На всех допросах учителя осторожно оговаривают друг друга. Коллега Ястребова Бабий объясняет, что ему нравились сами собрания, пусть даже политически неблагонадежные: он ходил туда, «не желая отставать от товарищей, с которыми был связан совместной службой», и ощущал от них «своеобразную зависимость». Учитель физики Катаев склонялся к социологическим обобщениям, объясняя антисоветские настроения недавних друзей происхождением: «Новицкий — поляк, имеющий родственников за границей. Николаев — сын урядника. Бабий — сын извозопромышленника, а Ястребов происходит из поповской семьи. [Математик] Кролюницкий, как мне известно, офицер армии Колчака».

И все же от самых отчаянных антисоветских разговоров до террористического заговора даже у советского следствия 1930-х годов было некоторое расстояние. Сам Ястребов рассказывал, что Сталин казался ему человеком, «единолично осуществлявшим политику Советского Союза, уход от власти которого неизбежно был бы связан с целым рядом перемен в этой области». Что конкретно имелось в виду, уточнил на допросе математик Николаев — тот самый, который вспоминал о том, как Ястребов излагал ему инструкцию по бегству за границу. «Ястребов заявил, что во всем этом виноват Сталин, который эту политику осуществляет единолично, — утверждал Николаев. — Тут же он высказал мысль, что, если бы Сталин был убит, положение в стране изменилось [бы] к лучшему. Так как я согласился с мнением Ястребова, он развил свою мысль дальше и заявил, что намерен совершить теракт в отношении Сталина и, получив за это деньги, с ними уехать за границу. <…> Вслед за этим он предложил мне принять участие в покушении, на что я, разделяя его взгляды, дал свое согласие».

Так следствие, начавшееся с пересказа анекдотов, за три месяца пришло к обвинению в терроризме.

Николай Ястребов провел в Бутырской тюрьме около полугода. «Он поразил меня тем, что совершенно не походил на человека, которого обвиняют в тягчайшем государственном и контрреволюционном преступлении, — вспоминал один из его сокамерников. — Никакого волнения, тревоги, страха и душевного смятения в нем не было, что приходилось мне наблюдать у некоторых заключенных, о которых в камере говорили, что их ждет расстрел». Ястребов много общался с соседями по нарам и вообще вел себя в камере примерно как в общежитии: шутил, читал книги из библиотеки и даже играл в шахматы и шашки, сделанные из хлеба.

Спокойно Ястребов собирался с вещами на выход и в ночь, когда его расстреляли. Решение коллегии ОГПУ в его отношении было вынесено в отсутствии обвиняемого, приговоренному решение не объявляли. Вероятнее всего, Ястребова расстреляли там же, в тюрьме — в таких случаях полагался выстрел в затылок. Похоронили его в безымянной общей могиле на окраине Ваганьковского кладбища.

Блокнот с пластмассовой обложкой

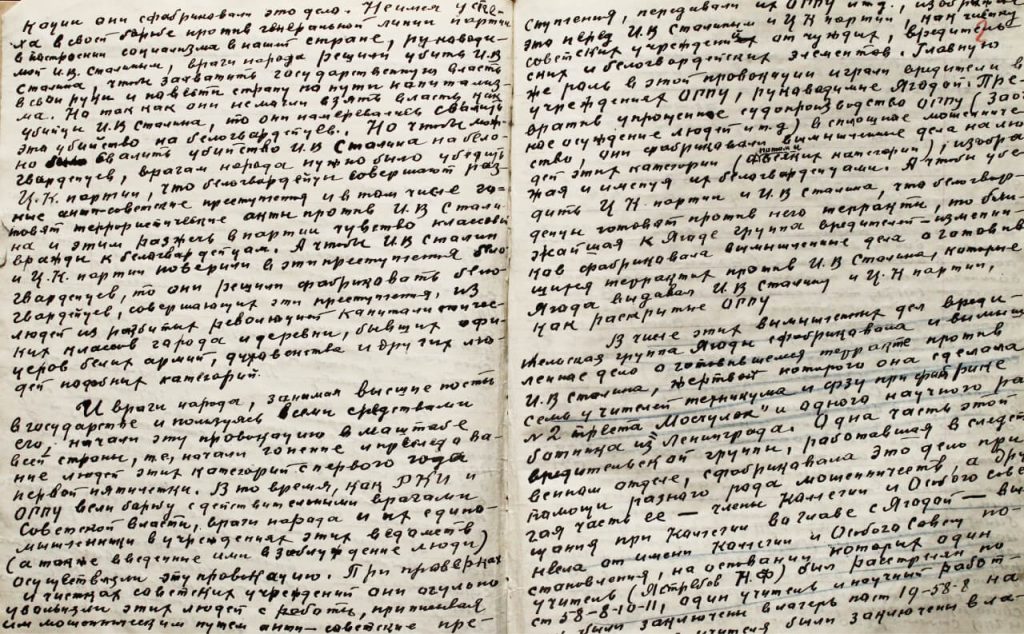

К следственному делу учителей-«террористов» приложен большой блокнот с пластмассовой обложкой: 135 листов рукописного текста — история жизни и мнений Владимира Владимировича Кролюницкого, учителя математики в учебном комбинате. Он тоже ходил на собрания у Ястребова и тоже был осужден по делу о террористической группировке: сначала ему дали 10 лет, затем сократили приговор вдвое, однако до самых последних лет жизни он оставался пораженным в правах.

В конце 1950-х Кролюницкий жил во Владимирском доме инвалидов, куда попал после лагерей и бессрочной ссылки практически слепым. Текст Кролюницкий адресовал главе советского правительства Никите Хрущеву. Когда прокурор вызвал его на допрос по этому поводу, бывший учитель отказался давать показания, заявив, что расценивает вопросы следователей как «попытку прокуратуры смазать на каких-то трех-четырех листах протокола» текст, над которым он работал семь месяцев.

Кролюницкого арестовали примерно тогда же, когда и Ястребова, и посадили в ту же камеру в Бутырской тюрьме. От него добивались показаний против коллег, давали читать подробную разоблачительную автобиографию Ястребова. Свои показания Кролюницкий подписал, но в чем его обвиняют, так и не понял. Воспользоваться обстоятельствами и поговорить с Ястребовым в камере у него не получилось — впрочем, коллеги и до того близко не дружили.

«Со мной он держался так же отчужденно, как и на фабрике, и не стремился подойти ко мне и поговорить (мы находились на противоположных сторонах камеры, между нами всегда была толпа заключенных около 200 человек, вместо 25 человек по норме), — писал Кролюницкий в своей тетради. — Мне приходилось разговаривать с ним три-четыре раза, только когда нас выпускали на прогулку или в уборную. В этих коротких и случайных разговорах он совершенно не интересовался, почему я здесь, в тюрьме, о чем меня спрашивал следователь, о нем ли, Ястребове». Вместо этого словесник спрашивал математика «о школе, фабрике, интересовался, кто его заменил в школе, как учителя, как отнеслись к его аресту ученики, говорил о книгах, которые читает», — и ни слова об объединившем их уголовном деле.

Кролюницкого отправили в лагерь еще до казни Ястребова — он узнал о том, что коллегу расстреляли, только через несколько лет, когда случайно встретил одного из их общих сокамерников. Отсидев и выйдя на свободу, Кролюницкий много лет работал сторожем (больше никуда его не брали из-за судимости), а когда начало сдавать зрение, вышел на пенсию и в итоге попал в государственный дом инвалидов.

В 1957-м оттепель была в разгаре. За год до того Хрущев на XX съезде партии открестился от внутренней политики Сталина, обвинив его в злоупотреблении полномочиями, «культе личности» и «многочисленных нарушениях социалистической законности». Еще до этого арестованных в сталинские годы начали выпускать из лагерей. Их дела пересматривались — но пересмотр, как когда-то и сам арест, зачастую зависел от социального положения человека, его «анкеты». Хрущев объявил репрессии преступлением против партии. Скромный учитель математики Кролюницкий членом КПСС не был — и реабилитировать 68-летнего старика, бывшего члена «террористической группы», никто не спешил.

Прошения о реабилитации, письма в партийные органы, прокурору, «товарищам» Ворошилову, Маленкову или Хрущеву стали один из самых популярных жанров советского письма второй половины 1950-х годов. За исключением оригинальных биографических деталей они, как правило, состояли из набора жанровых клише: жалобы на несправедливый арест, незаконный характер следствия, сожаление о годах, потерянных в лагере, апелляция к изменившейся политике партии, надежда на пересмотр дела. Записки Кролюницкого в этом отношении — образец стиля, отмасштабированный примерно в 20 раз: роман-жалоба.

«Вместе с Новицким, Бабием и Катаевым я был отправлен в одном вагоне эшелона в лагерь, — писал учитель. — По прибытии в лагерь при выходе из вагона увидели Николаева, также высаживавшегося из другого вагона. Появление его в качестве осужденного было полной неожиданностью для всех учителей. О нем до сих пор никто ничего не знал, на допросах учителей о нем не было ни слова. Он рассказал, что был отправлен из Бутырок в Байкало-Амурские лагеря (БАМ) несколькими днями раньше нас, но в дороге на одной из станций его вагон отцепили от эшелона из-за повреждения, отремонтировали и прицепили к подошедшему на этой станции нашему эшелону, и Николаев оказался в одном лагере с другими осужденными учителями фабрики». Николаев рассказал коллегам, что ему дали 10 лет, заплакал и добавил, что такого не ожидал.

Много лет учительское дело оставалось для Кролюницкого непроясненным. Почему он был арестован? За что убили Ястребова? Почему Николаев получил 10 лет, а остальные — пять? К концу 1957 года Кролюницкий был готов дать новому советскому руководству полный отчет.

Ответ, по словам учителя, подсказала ему речь прокурора Андрея Вышинского на Третьем Московском процессе против врагов народа Ягоды и Бухарина в 1938 году. Обвинитель говорил о многочисленных заговорах, сплетавшихся врагами партии в органах госбезопасности под руководством Ягоды. Из этого Кролюницкий сделал вывод, что и фабричных учителей арестовала и осудила «ягодинская группа изменников-вредителей». Они обманом захватили всю власть в органах госбезопасности: арестовывали невиновных, фабриковали дела, создавали вымышленных врагов. Конечной целью всех этих действий было убийство Сталина и захват власти, но «так как они не могли взять власть, как убийцы И.В. Сталина, то они намеревались свалить это убийство на белогвардейцев». А чтобы им поверили, нужно было сначала убедить ЦК, что «белогвардейцы» действительно готовят такие преступления — и «разжечь в партии чувство классовой вражды к белогвардейцам».

Структурно эта теория напоминает многие построения авторов политических процессов 1930-х. Похожую теорию заговора пересказывал главному герою романа Домбровского «Факультет ненужных вещей» его сосед по камере в 1937 году: некий японский диверсант убил советского начальника лагеря, патриота и гуманиста, занял его должность и стал массово приговаривать заключенных к смерти. «Диверсант два месяца уничтожал людей, и все считали, что это в порядке вещей, — пишет Домбровский. — Это значит, что вы японского диверсанта от сталинского сокола по его поступкам никак уж не отличите. Значит, правового чувства нет ни у кого: ни у того, кто врет, ни у того, кто его слушает».

Возможно ли себе представить, что враги проникли на самый верх и оттуда ломали жизни простых советских граждан? Не исключено, что Кролюницкий думал именно так. А может быть, просто считал нужным написать так в своем прошении, полагая, что тем самым увеличивает свои шансы на реабилитацию. Такую же риторику использовали в своих обращениях десятки тысяч бывших заключенных. Их картина мира немногим отличалась от картины мира следователей, которые их посадили: и те, и другие жили в реальности теории заговора, в перманентном поиске врагов и вредителей.

В конце своего прошения Кролюницкий, несколько раз перебрав одни и те же аргументы, просит Хрущева позаботиться о нем и наконец реабилитировать. И снова вспоминает Николая Ястребова.

«Мне вспоминается Ястребов в камере, спокойный и невозмутимый. Потому и спокойный, что был невиновен и не подозревал, что следователь делает из него террориста, готовящего акт против И. В. Сталина, и участника [контрреволюционной] группы и что ему грозит расстрел. Он так был обманут следователем, что у него не возникало никаких опасений за свою жизнь».

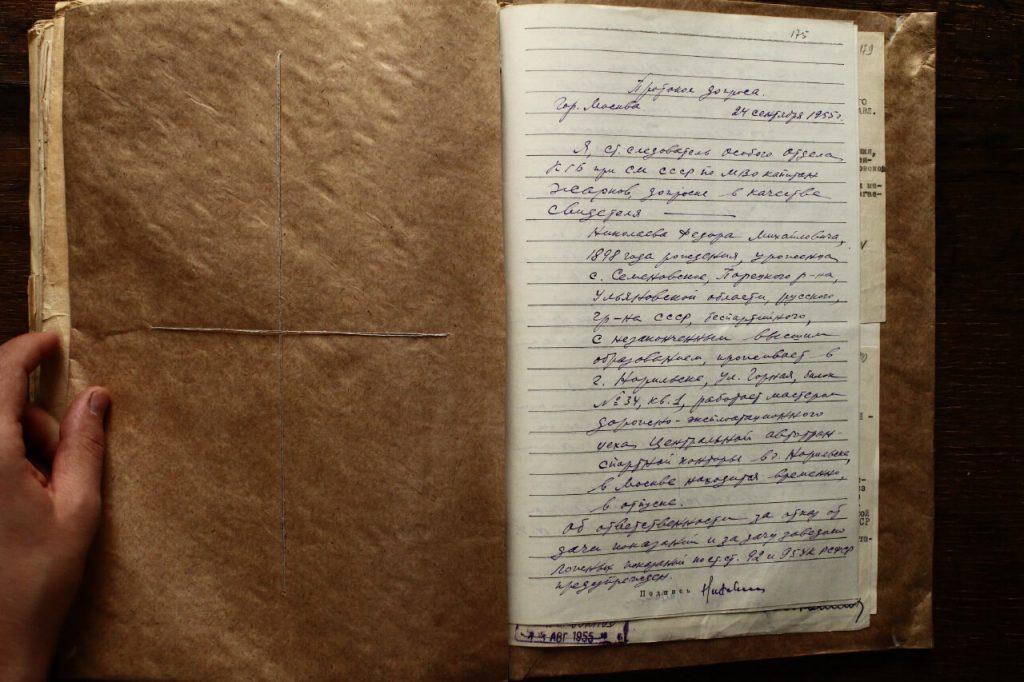

По фамилии «Кох»

В феврале 1954 года бывший учитель математики, а теперь — бригадир рабочего отряда в Центральной автотранспортной конторе в Норильске Федор Николаев написал свое прошение о пересмотре дела и отправил его в канцелярию генерального прокурора СССР Романа Руденко. Этот текст куда короче, чем жалоба Кролюницкого, — и рассказывает ту же самую историю с еще одной точки зрения.

«Я, Николаев, являлся активным помощником и участником в работах МВД и во время разработки дела оказался в ненормальном положении, то есть мне было поручено разработать материал на некоторых лиц, — пишет Николаев. — Работал я по фамилии “Кох”».

Эти сведения привлекли внимание прокуратуры. Николаеву ответили — и попросили его изложить свою версию событий.

Учитель математики рассказал, что в 1929 году его пригласили в отделение ОГПУ в подмосковной Верее — и местный уполномоченный Вазнович предложил «оказывать помощь органам в деле разоблачения антисоветского элемента». Николаев «охотно согласился», «памятуя о долге советского гражданина по защите своего государства от посягательств врага социалистического государства». Его псевдоним «Кох» был аббревиатурой от «коллективного хозяйства»: коллективизация в тот момент как раз только началась.

Задание прицельно следить за политическими настроениями коллег по комбинату Николаев получил в 1931 году от другого сотрудника ОГПУ Никитина. «Выполняя задание, — пишет Николаев, — я сдружился с Ястребовым и о всех его антисоветских проявлениях и высказываниях сообщал в письменной форме».

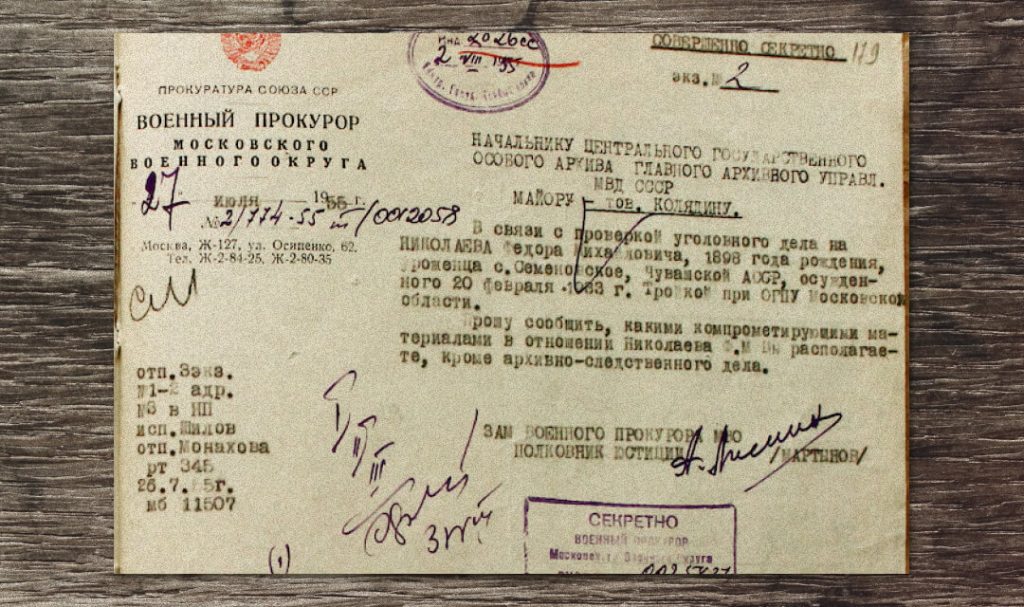

Закрытые ФСБ материалы осведомителей и “секретных сотрудников” в деле учителей, П-75295

Сначала они говорили только о женщинах. Потом — о литературе: Ястребов рассказывал коллеге о «бывших поэтах» вроде Кузьмина и Булгакова и хвалил их. «Я со своей стороны соглашался с ним, говоря, что они хорошо пишут, хотя я сам их литературы не читал и не знал, есть ли такие поэты, — говорил Николаев. — Ястребов мне лично читал их стихотворения у себя в комнате, а иногда и на прогулках».

«Мне Ястребов рассказывал, что он читал одно произведение, где описывалась возможность добычи золота из морской воды, — продолжал учитель-сексот. — При этом он сказал, что если бы имел такой прибор, то уехал бы за границу в Англию и продал бы там это изобретение за звание лорда». В ответ Николаев изложил свое желание: он хотел найти «в столе одной дачи» несгораемый ящик и открыть его, обнаружив там какие-то ценности. «Все это было у нас фантазией, — добавлял математик. — Правда, я такой ящик видел на станции Пушкино Ярославской железной дороги».

Самого Николаева арестовал тот самый следователь Никитин. Собственного обвинительного заключения учитель не видел: в Бутырскую тюрьму ему передали бумаги, «свернутые в бандероль», которые Николаев подписал, не читая. Как и Кролюницкий, он обвинял в своих злоключениях сотрудников ОГПУ, обманувших его на следствии и неправильно понявших суть его работы. Как и Кролюницкий, Николаев просил реабилитации и восстановления своего доброго имени.

После запроса Николаева дело учителей рассмотрели заново. Среди прочих на допрос вызвали Георгия Файнберга — следователя ОГПУ московской области, который в 1933 году писал обвинительное заключение, где называл Ястребова и его коллег «антисоветской группировкой педагогов». Самого Файнберга в рамках ведомственной чистки в 1938 году уволили со службы, даже завели дело, однако вскоре закрыли, и в родное ведомство в середине 1950-х он приходил как пенсионер органов МВД. Содержания следствия по делу учителей Файнберг «не помнил».

Федора Николаева реабилитировали первым — в октябре 1955 года: сказалось сотрудничество со следствием. Кролюницкого восстановили в правах на три с половиной года позже. Как выяснили следователи, занимавшиеся реабилитацией, еще один осужденный, Степан Новицкий, умер на Колыме в 1938-м. Остальных учителей, ходивших в гости к Ястребову, разыскать не удалось.

Факт преступления Ястребова прокуратура 1950-х годов сочла установленным и отказалась его реабилитировать. В той части, где речь шла о «об изменнических и террористических высказываниях», к делу был подшит, среди прочего, такой рассказ учителя Николаева:

«Ястребов и я возвращались в июне месяце из поселка Петрова близ фабрики, куда мы частенько с ним ходили пить молоко. Шли мы по берегу реки Сходня. Я Ястребову заметил, что молоко и хлеб — замечательное питание. На что Ястребов сказал, что он большой любитель молока и что он может выпить его много, особенно парного. Ястребов заметил, что если бы не молоко, то при такой жизни ноги едва таскал бы. Дальше Ястребов указал, что это не жизнь, а черт знает что такое. Черт возьми, шпионом, что ли, заделаться?

Я ему поддакнул, сказав, что — да, жизнь неважная».

P. S. По делу о создании террористической группы с целью покушения на Сталина Николай Ястребов реабилитирован Московской прокуратурой 7 сентября 1999 года.