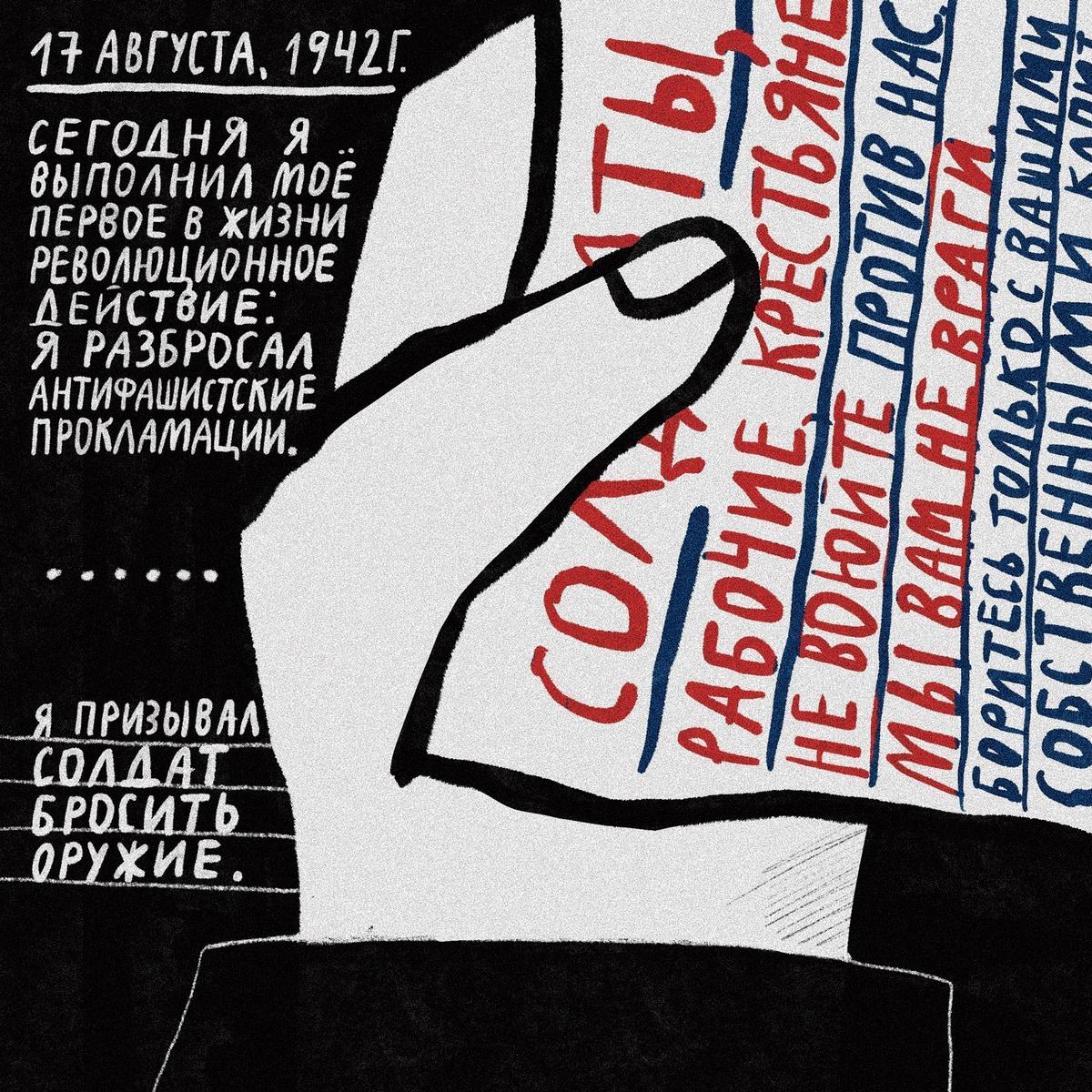

Рисунок Лилии Матвеевой для антиликвидационнои? кампании

Год назад, в ноябре 2021 года, «Мемориал» получил иски о ликвидации. Тогда само это событие казалось чудовищной ошибкой, даже с учетом реалий российского государства. Хотя многие понимали, что это — предупреждение. Но все сходились в одном: как же можно ликвидировать «Мемориал», который с 1987 года исследует политические репрессии в СССР и в современной России, который вернул имена тысячам репрессированных и убитых?

Несмотря на процесс ликвидации, «Мемориал» открыто обозначил свою позицию по войне с Украиной — как открыто он говорил все 35 лет и о других военных российских кампаниях. И это определило его судьбу.

«Международный Мемориал» был ликвидирован 28 февраля 2022 года.

Правозащитный центр — 5 апреля 2022 года.

7 октября 2022 года «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира.

При вынесении решения суд не учел того, что «Мемориал» — это не уставы, не отчеты и не офис. «Мемориал» — это люди. И они продолжают делать свое дело, где бы они ни находились.

Мы поговорили с пятью совсем не публичными сотрудниками «Мемориала», уехавшими из России, — о том, как лично они перенесли «ликвидацию», чем занимаются сейчас и как переживают войну.

«У судов было ужасно холодно и ужасно тепло»

Лиля Матвеева . Фото: Марина Меркулова

Лиля Матвеева, художница «Мемориала»

Я попала в «Мемориал» чудом. В конце октября прошлого года пошла на их экскурсию к Пресненской тюрьме (во времена советского террора была пересыльным лагерем, транзитом в ГУЛАГ. Сейчас — СИЗО № 3. — Прим. ред.). Прямо был изнутри порыв — пойти. Мы гуляли вокруг, спускались к реке, из тюрьмы долбила музыка без конца. А рядом стоят новостройки — крутые ЖК за кучу денег.

После экскурсии я осталась на акцию «Возвращение имен», немного помогала: раздавала имена и цветочки, а после познакомилась с ее координатором Сашей Поливановой. Через пару дней Саша написала мне и пригласила порисовать работу штаба непосредственно в сам день акции — 29 октября. В итоге получился рисованный репортаж и много портретов, уже после я сделала маленькую книжку и подарила ее — все обрадовались.

Потом я собиралась ехать в свой родной город Красноярск. И «Мемориал» тоже туда поехал — на книжную ярмарку. Там я тоже рисовала, делала скрайбинг — это такие иллюстративные конспекты открытых столов и дискуссий, которые они там проводили. А когда мы все вернулись в Москву, была вечеринка в честь 10-летия здания «Мемориала» на Каретном ряду. И через несколько дней пришел иск о ликвидации.

Так я попала в самое пекло: рисовала уже всё для антиликвидационной кампании. Рисовала афиши к судам. Судебных заседаний было много. И всё нужно красивенько нарисовать, чтобы люди вдохновлялись и приходили к судам поддержать нас, несмотря на холодную зиму. Мне кажется, это даже срабатывало. Мы еще делали мерч — толстовки, стикеры, авоськи, постеры, дарили его тем, кто приходил.

Суд над ПЦ «Мемориал». Рисунок Лилии Матвеевой

Я рисовала и сами заседания. Это был спектакль, если честно. Очень странный и страшный спектакль. Я сидела в первом ряду со стороны прокурора и не могла поверить в то, что происходит на моих глазах… А судья была такой доброй бабушкой. Когда на абсурдные обвинения следовал разумный едкий вопрос от защиты, а обвинительная сторона не могла на него ответить, судья говорила с таким сюсюканьем: «Нууу, не знает он ответа, нууу, что теперь. Давайте следующий вопрос».

28 декабря она вынесла приговор: ликвидировать «Международный Мемориал». Хотелось даже всплакнуть. Но плакать там было некогда. Нужно было фиксировать момент. И ты не можешь дать волю эмоциям, потому что ты, блин, на работе! Потом — подготовка к апелляционным судам и музыкальному фестивалю в нашу поддержку. Мы еще провели большой стрим про текущие дела — хотели показать всем, что всё нормально. Работа продолжается. Никто из нас не лежит в депрессии, все устали, но все работают! Но в 20-х числах февраля уже чувствовалось в воздухе, что творится что-то неладное. И скоро уже всё стало неважным. Потому что началась война. Фестиваль 25 февраля мы провели уже как антивоенный.

Наталья Колягина . Фото: Марина Меркулова

Наталья Колягина, культуролог

Я пришла в «Мемориал» в 2009 году. Я тогда писала диссертацию о памятниках, установленных при Лужкове в Москве: кому их посвящали, какие речи возле них произносили, как люди реагировали. «Мемориал» в этом время запускал новый сайт «Уроки истории». Искали редактора. И поскольку этот проект про историю и образы прошлого, а я — в теме современной исторической памяти, я им подошла. Потом уже стала включаться в другие образовательные программы. Например, работала в команде школьного конкурса «Человек в истории. Россия — XX век». В 21-ом году, еще до ликвидации «Мемориала», мы его приостановили. Тогда вышел закон о просвещении, который практически запретил вести просветительскую деятельность НКО — иностранным агентам («Правозащитный центр “Мемориал”» в реестре иноагентов с 2014 года, «Международный Мемориал» — с 2016-го года. — Прим. ред.). Учителям начали звонить из ФСБ, особенно самым активным. Мы не хотели подставляться и не хотели подставлять учителей.

Вообще без заинтересованных и мотивированных учителей этот конкурс не был бы возможен. Я как-то познакомилась с учительницей из Енисейского района (Красноярский край. — Прим. ред.). Она сама постоянно ездила со школьниками на места расселения сосланных немцев и эстонцев, они брали интервью. Ей нужен был «Мемориал», чтобы с кем-то этим делиться. Но она инициировала поездки сама.

Я через школьные работы намного лучше стала понимать советские реалии. О них же мы часто говорим в формате статистики или читаем литературно обработанные тексты. А когда это интервью с бабушкой, которая пережила раскулачивание, голод, ссылку в Сибирь и смерти близких в этой ссылке, которая рассказывает об этом своим языком как о чем-то таком совсем бытовом, — это очень страшно.

Ликвидацию «Мемориала» я переживала как смерть близкого человека. Это было очень тяжело. Хотя понятно же, что сообщество невозможно уничтожить, рассеять, заткнуть, остановить его работу.

На все судебные процессы собирались мемориальцы и люди, которые приходили нас поддержать. У судов было ужасно холодно и ужасно тепло. Быть с этими людьми рядом, вместе переживать то, что происходит в суде, вместе ходить пить чай — это было важно, это давало облегчение, чувство, что ты не один.

Наталья Барышникова. Фото: Марина Меркулова

Наталья Барышникова, социолог

Я сначала училась в Новосибирске, а потом приехала в Москву, в магистратуру, и писала диплом про посттюремные пространства. Когда я задалась вопросом, что происходит с бывшими тюрьмами в России, я обнаружила, что ничего не знала про историю репрессий. Большинство текстов на тему отсылали к «Мемориалу». Так он стал для меня агентом этой памяти. Я тогда поняла, что вообще-то это мечта — там работать.

Как-то друг сказал мне, что «Мемориал» запускает проект «Топография террора». Тогда это было исследовательским семинаром по истории советских репрессий в Москве. И «Мемориал» приглашал туда исследователей. Его результатом стала интерактивная карта «Это прямо здесь». Я откликнулась. И вот уже 7 лет я в «Мемориале».

За эти годы я разное успела поделать: книжные ярмарки, аудиогиды, выставки, зины, медиахакатоны, настольную игру. Мы воссоздали диссидентскую настольную игру, посвященную советской истории. Назвали ее «74» — по количеству «советских» лет в истории нашей страны. Оригинальную игру в середине 80-х подарила Сусанне Печуро, бывшей политзаключенной и правозащитнице, писательница Любовь Кабо — от нее сохранилось только игровое поле, сделанное из подручных материалов. Сусанна Печуро передала его музею «Международного Мемориала» в 2009 году. К сожалению, не сохранилось ни правил игры, ни ее авторов. Но по полю видно, что игра ироничная. Игроки проходят путь «маленького советского человека». Личная жизнь на фоне исторических событий: и тюрьма, и голод, и безработица, и эмиграция. Кидаешь кубики — и определяется твоя судьба: как и в Союзе, где ты ничего не решаешь. Эта игра — хороший способ говорить о советском прошлом. В найденном поле была отправная точка 1917 год, а конечной не было. Никто же не знал, что Союз развалится.

4 марта в двух офисах «Мемориала» прошел 14-часовой обыск. Он, конечно, был незаконен и даже не связан с нами напрямую. Формально его проводили по уголовному делу, возбужденному против Бахрома Хамроева (руководитель правозащитной организации «Помощь» и правозащитник центра «Мемориал». — Прим. ред.). Но после 28 февраля, когда отклонили апелляцию по ликвидации, было ощущение, что пришли выгонять нас. И когда он начался и продолжался часами, без связи и допуска адвокатов, было понятно, что нужно ехать туда, быть рядом.

Мемориальцы греются в подъезде, пока в офисе проходят обыски силовиков. Фото: Наталья Барышникова

Мы караулили около офиса по очереди. Было холодно. Мы грелись в соседнем баре. Когда он закрылся, стали греться в соседнем подъезде. Коллеги внутри офиса вели протокол действий силовиков. Их было много, и в какой-то момент им самим стало скучно. Мы видели, как они читают книжки и газеты. Они еще пытались ими закрыть стеклянные двери и окна, через которые мы на всё это смотрели. В офисе еще какая-то уютная гирлянда оставалась гореть…

Ушли они в два часа ночи. Что именно они забрали, мы тогда не увидели, но оставили после себя много букв Z, надпись «Мемориал — всё» и раскуроченные сейфы.

Теперь офиса нас действительно лишают (до ликвидации «Международный Мемориал» передал здание НИПЦу «Мемориал». 7 октября, в день получения Нобелевской премии, суд вынес решение о якобы незаконности сделки. Здание в таком случае переходит государству. «Мемориал» подал апелляционную жалобу. Организация рассматривает случившееся как рейдерский захват. — Прим. ред.).

Константин Морозов. Фото: Марина Меркулова

Константин Морозов, историк

Я изучаю судьбы социалистов-революционеров (партия эсеров существовала с 1902 по 1925 год. — Прим. ред.), а также мир и субкультуру российского революционера. Мое ощущение в феврале и марте: я значительно лучше стал понимать, что переживали герои моих исследований. Например, после 24 февраля массовая реакция людей, с которыми приходилось разговаривать, и, собственно, моя тоже: «В это невозможно поверить, всё это нереально». Ровно то же самое звучало весь 1918 год. То же отрицание реальности было. В конце 1917 года люди себя страшно уговаривали, что большевики ненадолго. Не может эта безумная власть, которая ломает все основы жизни, раскручивает гражданскую войну совершенно преступно, — не может долго продержаться. Весь их жизненный опыт вопил об этом. Сейчас мы живем в том же историческом темпе. В очень быстром. За полгода я не знаю, сколько лет мы прожили: может, 10, может, 15.

Впервые о «Мемориале» я узнал в 1988 году, когда открывалось его отделение в Куйбышеве (ныне Самара. — Прим. ред.), откуда я родом. Всё проходило в здании горкома комсомола. Я стоял около него на улице с пожилой парой, которая пришла рассказать «Мемориалу» свою историю. По всей видимости, лагерную. Это чувствовалось по их возрасту. Это чувствовалось по их глазам. Мне было понятно, что у меня с ними есть общее дело к этой создающейся организации.

Вторая моя встреча с «Мемориалом» случилась уже в середине 90-х. Занимаясь эсерами, я пришел и к теме советских репрессий, и к теме сопротивления эсеров большевистскому режиму. В 1922 году советская власть провела над членами партии показательный судебный процесс.

Это было первое мое прикосновение к этой машине по уничтожению любого сопротивления, любого инакомыслия, очень изощренным образом. Я увидел, как власти фальсифицировали процесс, проводили дискредитационную кампанию, заставляли подписывать различные коллективы петиции против эсеров, не жалели сил и средств.

А с другой стороны, я увидел мужественное поведение тех, кто боролся, уже находясь на скамье подсудимых, боролся на предварительном следствии, а затем боролся уже в тюрьме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сейчас говорят армии, поскольку голоса гражданского общества не были слышны»

Нобелевский «триптих» премии мира вызвал в украинском обществе достаточно критическую реакцию

Это были постоянные голодовки. Голодовки — за всё. За право на свидания, за право на прогулку. Для осужденных эсеров было создано специальное положение об особо изолированных: даже окна в их камерах были забиты щитами. А голодовки работали. Власти боялись их. В случае смерти заключенных был бы грандиозный скандал среди социалистических партий на Западе. Французские, немецкие, английские, итальянские социалисты брали за глотку местных коммунистов: «Вы что творите?» Советский посол в Англии писал, что если советское правительство не прекратит давить голодовки политзаключенных и не улучшит их положение, то Англия разорвет торговые соглашения с Советским Союзом. Конечно, если бы чекисты имели возможность расстрелять этих политзаключенных раньше, они бы это с удовольствием это сделали. Большинство из них были расстреляны в 37–38 годах. Чекисты эсеров ненавидели за то, что они — эсеры. У многих эта была личная ненависть. Например, Андреева, сотрудница Секретного отдела ОГПУ, в 1926 году утаила некоторые документы, чтобы задержать подольше в тюрьме брата и сестру Ивановых, членов партии эсеров. Чекисты скрывали этот факт даже от Политбюро. Иванова в результате попыталась покончить жизнь самоубийством. В ее тюремном деле в маленьком конвертике хранилась бритва, которой она вскрывала себе вены. Бритва «Жилетт», абсолютно не изменившая своего дизайна с того времени. Я из любопытства достал ее, она от ветхости разломилась. Было ощущение, что я прикоснулся к могиле.

Всегда после работы в архиве ФСБ я был вымотанный, измочаленный, совершенно больной. Когда ты держишь в руках протоколы допросов, читаешь письма к родственникам, справки о смерти… Я не знаю, может ли бумага впитывать в себя ужас и боль. Но там — боль, понимаете, именно боль и отчаяние. Особенно в допросах 30-х годов, когда чекисты начали применять пытки.

Несмотря на то, что архивы были открыты, что историки продолжали работу, мне кажется, общество уже в конце 90-х не особо хотело копаться в репрессиях. Говорили: «Мы только отходим от шока, пытаемся выжить. Перестаньте нас этим мучить». И вот ощущение было, что ты остался один на один со своими героями, потому что они уже никому не нужны. Но меня не оставляло чувство долга. Личного. Перед ними. Перед Морозовым, Ивановым, Ивановой, Абрамом Гоцем, Федоровичем, Олицкой (члены партии эсеров. — Прим. ред.). Я дописал книжку про их противостояние, потому что это всё нужно было зафиксировать и сохранить память о них. Для меня «Мемориал» в этом смысле как для профессионального историка явился спасением, дав возможность не давить свои эмоции и чувства. И я полагаю, что для многих мемориальцев идея воскрешения памяти, в общем, глубоко личная.

Тамилла Иманова. Фото: Марина Меркулова

Тамилла Иманова, юристка

Формально обе организации «Мемориала» ликвидировали за большое количество штрафов — якобы мы не исполняли закон об иноагентах. За те штрафы, которые в 2019 году Роскомнадзор выписал одной пачкой.

До лета 2019 года мы маркировали только два основных сайта, и все контролирующие органы говорили «всё ок, всё промаркировано» (имеется в виду указание информации о том, что организация является иноагентом. — Прим. ред.) А потом пришла эта пачка штрафов — за другие наши подсайты и соцсети, хотя ни в каких документах не было сказано об указании статуса иноагента на других ресурсах. Штрафы были и за неуказание статуса в СМИ — которые вообще нам не принадлежат.

Я тогда, в 2019-ом, как раз только пришла в Правозащитный центр как младшая юристка и занималась этими делами. У меня были горящие глаза, «сейчас я докажу правду», а у коллег — состояние «в очередной раз пришли за “Мемориалом”» (в сентябре 2014 года Минюст уже подавал иск с требованием ликвидировать Российский «Мемориал». Суд постановил — не ликвидировать. — Прим. ред.). На энтузиазме я даже выиграла два дела. Тогда это еще было возможно.

Я узнала о «Мемориале» в 2018-ом. Попала к ним на студенческую стажировку. Нас сразу посадили на практическую деятельность: мы помогали составлять жалобы в ЕСПЧ. Мы прикоснулись к формулярам, посмотрели, как это работает, юристы разговаривали с нами на равных. После поездки в ЕСПЧ, тоже студенческой, «Мемориал» — моя вторая любовь. Я сказала им тогда, что я вернусь.

Об иске о ликвидации мы узнали 11 ноября. Был легкий шок. Мы сразу же начали интенсивно работать, потому что очень мало времени, чтобы проработать линию защиты. С юридической командой в какой-то момент мы почти жили вместе в офисе — всё время нужно было готовить документы. Десять дней на подготовку, а дальше — суды, суды и суды, буквально каждые три дня. Наша позиция была мощнейшая, а прокуратура не могла связать два слова. И я еще всё время в этом пузыре огромной поддержки. Мне кажется, что у нас всё будет ок, но 25 декабря сайт коллег ОВД-инфо блокируют без судебного решения. Это еще католическое Рождество. Мы с друзьями собрались испечь пирог. И ко мне внезапно приходит полноценное осознание того, что произойдет на следующей неделе. Я начинаю плакать без перерыва, наверное, час. На балконе мы разговариваем с лучшим другом. Я говорю: «В лучшем случае статус иноагента (сейчас статус могут получить не только организации, но и его сотрудники. — Прим. ред.), в худшем — меня посадят либо я уеду». Дальше так: обыск в «Мемориале» был, арест коллеги в день начала войны 24 февраля был, людей на улице хватали просто за желто-синие цвета. Мне всё время снился обыск у меня дома. Я решила уехать.

Разные эмоции у меня случались от моей работы. Например, помню одну девушку из Роскомнадзора. Она чаще всего ходила на суды, я ее фамилию говорить не буду, хотя я ее прекрасно помню. Она такая приятная, она как-то всегда с улыбкой. Мне нужна ручка — она ее одолжит. А потом начинается процесс. И она чушь городит, причем городит абсолютно безэмоционально, по бумажке. Я думаю — хорошая девчонка, столько всего могла бы в жизни полезного сделать. А занимается какой-то ерундой.

Им на самом деле всё равно. Реальных злыдней я только на процессе по ликвидации встретила. Вот там были реально ненавидящие душой «Мемориал» люди, это было видно. Под Новый год они вынесли решение. Видимо, сроки у них горели. Мы подготовили отличную апелляционную жалобу, но уже понимали: как решил первый суд, так решит и второй. Но это всё важно было сделать для истории, как говорит мой коллега: «Показать личины всех судов». Решение о ликвидации оставили в силе. Но мы всё равно продолжаем — даже сейчас. У нас еще идут другие суды.

Эмиграция: способ говорить и делать

Тамилла Иманова, юристка

Сейчас я в Варшаве, а до нее несколько месяцев прожила в Гданьске (Польша). Я одновременно была не готова закрывать рот и не готова была сидеть в тюрьме. Олег Петрович Орлов (член Совета ликвидированного Правозащитного центра «Мемориал». — Прим. ред.) много раз выходил в Москве в одиночный пикет. После пятого пикета я перестала их считать. Он морально, видимо, приготовился ко всему. Но я — не публичная персона, чтобы мой арест вызвал бы хоть какой-то полезный эффект. Я куда полезнее здесь: готовлю документы, делаю аналитику, консультирую или даже интервью даю. Эмиграция для меня — это способ говорить и делать, а не попытка завязать с прошлым и начать с чистого листа.

И потом: я приехала сюда, потому что мне нужна была просто человеческая поддержка. В Гданьске живет мой друг детства. Он меня приютил. На момент выезда у меня не было ничего: почти не было налички, работающих за рубежом карт. Работы и дохода тоже не было — из-за ликвидации вся наша юридическая команда была уволена в марте. Было расшатанное состояние и один чемодан.

…Я, кстати, на днях выиграла свое первое дело в ЕСПЧ. Это самый важный кейс для меня. Дело касается семейного насилия в Дагестане. ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию девушке, пострадавшей от домашнего насилия в Дагестане. Мою доверительницу в течение многих лет мучил муж. Однажды избил ее до реанимации. Громил ее дом. Много денег было потрачено на восстановление и здоровья, и дома. Нам с адвокатом удалось его посадить. На маленький срок, но в Дагестана говорят: реальный срок — уже радуйтесь. Следующим шагом было — добиться компенсации в ЕСПЧ. Поэтому выход России из него — личный удар для меня. Компенсацию девушке не выплатят, хотя мы выиграли это дело.

Многие наши подопечные выступали на судах по ликвидации как свидетели нашей правозащитной деятельности. И они понимают, почему нас ликвидировали.

Сейчас мы создали новую организацию — Центр защиты прав человека «Мемориал». Продолжаем вести дела политически преследуемых доверителей. Подали жалобу о незаконности ликвидации «Мемориала» в кассационный суд. Занимаемся мониторингом нарушений прав человека в России. Консультируем мужчин, которые могут попасть под мобилизацию. Консультируем беженцев, попавших в Россию, — сегодня это в основном украинские беженцы. Готовим доклады для международных организаций и занимаемся адвокацией, рассказывая миру о гражданском обществе в России.

До 2022 года моя жизнь состояла не только из работы. Я училась играть на гитаре, ходила на вечеринки и квизы. Мои близкие друзья вообще не связаны с правозащитой. Мы с ними из года в год ездили в один и тот же городок в Краснодарском крае на зимние каникулы. В этом году не было и дня, чтобы я не думала о войне. Вчера был выходной, я провела три консультации по мобилизации. У меня не осталось точки покоя.

Но я стала намного меньше думать о будущем. Мне вчера позвонил друг. Он глобально мыслит: вернусь ли я когда-нибудь в Россию, что же будет дальше. Я говорю: «Слушай, я еще не знаю даже, что в воскресенье делаю». И я как никогда понимаю, что у меня есть мое дело, дело очень правильное. Я его делаю на максимуме, и всё.

Скетчбук Лили Матвеевой. Фото: Марина Меркулова

Лиля Матвеева, художница «Мемориала»

Сейчас я в Берлине. 24-го февраля я проснулась рано утром. Я должна была работать, но я не смогла. Я читала новости и начала просто плакать от ужаса и горя, села рисовать свою первую птицу мира (Международный антивоенный символ. — Прим. ред.). Ни есть, ни спать не могла, постоянная тревога. Я поняла, что не справляюсь. Потом еще обыск случился в «Мемориале». На людей начали заводить дела за высказывания против войны в Украине, за антивоенные картинки и даже за слово «мир». Всё это капало сильно на нервы, потому что ты автоматически к своему возрасту прибавляешь 15 лет заключения. Я послушала значимых для меня людей и уехала.

Я продолжаю рисовать для «Мемориала». Иллюстрирую, например, военные дневники 1941–1945 года, которые мы публикуем в наших социальных сетях. Эти дневники из разных городов бывшего союза: оккупированных Таганрога, Одессы, Харькова, блокадного Ленинграда. Какая бы война ни была, все испытывают страх, ужас, лишения, потери. Люди пишут в комментариях: «Я не могу понять, какой это год. 42-й? А мне кажется, что я читаю про 22-й». Важно показывать, что война недопустима.

Военныи? дневник Льва Николаева, 1936 – 1943 гг. Рисунки Лили Матвеевои?

Еще в Москве я начала изучать истории репрессированных в архивах, чтобы их рисовать. Некоторые из них ужасно литературные. Если бы не отъезд, я бы продолжила ими заниматься. Здесь же в Германии я сотрудничаю с музеем Андреассштрассе в Эрфурте — это бывшая тюрьма, и у них в архиве тоже полно историй, достойных рисования. Совместно с историком и комикс-сценаристом Иоханом Войтом мы делаем что-то типа графического романа. Прототип главной героини — Розель Верль, реальная девушка из ГДР, которую арестовали за то, что она влюбилась в парня с Запада. За ней стали следить, а потом обвинили в шпионаже. Она была осуждена на два года и три месяца, но была освобождена раньше — ее выкупила ФРГ (во времена разделенной Германии была практика торговли политзаключенными, которая обеими сторонами не афишировалась. — Прим. ред.). В итоге всё кончилось хорошо. Розель Верл вышла замуж за того парня и всю свою жизнь посвятила защите прав женщин, бывших заключенных.

Когда я начала рисовать, поняла, что не могу: сильное эмоциональное истощение. Война, эмиграция, разрыв связей. Единственное, что я могу делать, — это документировать то, что происходит со мной. Из разговоров с другими уехавшими я поняла, что все испытывают что-то подобное.

Сценарист предложил включить мою личную историю в эту книгу: что сейчас происходит, почему я чувствую себя плохо. Оживить ее современной повесткой. Такая связь времен. Я как персонаж в этой книге встречаюсь с уже пожилой Розель Верл, мы разговариваем о нашем опыте. Он, конечно, разный, но репрессии тогда, репрессии сейчас... У нее своя боль, а у меня своя боль. Когда я читала ее интервью, меня притянуло то, что она сопротивлялась. Она верила в свою невиновность и понимала, что обвинение абсурдно, что она сидит ни за что.

Наталья Колягина, культуролог

Сейчас я в Лилле (Франция). Возможность уехать была всегда. Мы могли уехать и 10 лет назад. Но мы видели себя людьми из России: это наш дом, наша страна. Мне казалось, что важно делать что-то в своем сообществе. Муж занимается наукой, важно было развивать свою лабораторию. Я работала в «Мемориале». Вокруг нас были неравнодушные люди. Я наблюдала на выборах, ходила на митинги без привязки к работе. Тогда было ощущение, что можно еще жить в России, были надежды, что ты что-то меняешь хотя бы на микроуровне.

Я помню этот мандраж первых дней войны, и даже первого месяца. Было понятно, что надо быть готовым уехать. У меня было ощущение абсолютной безнаказанности государства, развязавшего войну и подавляющего выступающих против нее людей.

В эмиграции я столкнулась с личными экзистенциальными вопросами. В Москве была устоявшаяся повседневность, ритуалы, окружение. Сейчас живу без своей библиотеки. Я могла вечером захотеть почитать Шукшина и достать его с полки, или вспомнить какое-то стихотворение и сразу его найти в сборнике. Пока здесь у меня мало опор, которые дает повседневная культура.

Здесь я еще больше думаю о первой волне российской эмиграции. О тех, кто уехал из-за революции и гражданской войны в начале 20 века. Их истории стали по-другому переживаться, хотя и до этого я читала литературные тексты. Но теперь эти истории приобрели эмоциональность, другой объем и глубину. Раньше через штампы и клише всё воспринималось — теперь же я больше понимаю отношения тех, кто когда-то уехал, между собой, отношение к России и бытовые трудности, с которыми они сталкивались. Оно и так понятно было, но понятно головой. А тут — кожей.

В последние два года я занималась историей советских диссидентов. Мне не хотелось оставлять этот проект. И я стала записывать в Париже интервью с диссидентами, эмигрировавшими из Союза.

История диссидентства — это не только история политического сопротивления. Там были разные группы людей и разная степень их вовлеченности в обсуждение политических вопросов. Скорее, это сообщества других, несоветских людей внутри Советского Союза. Это в большей степени контркультурная жизнь, нежели политическая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сто лет фашизму — а он живее всех живых

И переехал поближе к Кремлю

И таких людей, несогласных, тех, кто читал самиздат, или занимался 19 веком, или античностью, выбирая нишу, где можно было быть собой, — их намного больше, чем тех диссидентов, чьи имена у нас на слуху.

Все, кто писал открытые письма, спасал литературные тексты, храня у себя или передавая на Запад. Все, кто помогал в бытовой жизни, например, следил за детьми, когда мама ездила к папе на свидание в тюрьму. И вот мне интересно, как эти сообщества поддерживались, кто делал вот такую невидимую работу. Это совсем не отражено в канонических рассказах о диссидентской жизни. Диссидентские биографии выглядят немножко как жития святых. Многие умерли и уже не переспросить. Есть, например, воспоминания Арины Гинзбург (правозащитница, филолог и журналист, жена диссидента Александра Гинзбурга. Вынужденно уехала из страны в 1980 году в Париж. Умерла там же 6 августа 2021 года. — Прим. ред.). В них ведь не рассказывается о том, как она совмещала работу, помощь политзаключенным и заботу о четырех детях. А как?

Мне важно ухватить ткань повседневности. Там была солидарность и взаимовыручка, особенно в сообществе семей политических заключенных. Эта слабо изучено, слабо представлено в культуре. И эта память довольно замкнутого круга людей, которые сохранили свою автономность. Им было важно всё-таки защищать себя от внешних взглядов, излишнего внимания.

В этом плане современные активисты удивительным образом наследуют их методы сопротивления. «Удивительным», потому что я точно уверена, что мало кто обращается к истории диссидентов и видит свой путь как ее продолжение.

Например, Александр Есенин-Вольпин или Владимир Альбрехт писали диссидентские инструкции, как вести себя на допросе. Примерно тем же самым занимается проект ОВД-Инфо — рассказывает о том, как можно самому защитить себя на митинге, на что ты имеешь право при задержании.

Думаю, что такое повторение возникает из-за того, что современные силовые институты были унаследованы из СССР. И российское государство воспроизводит практики террора, разработанные в 70-е годы: это и избирательные аресты, и запугивание возможностью таких арестов, и ужасные условия содержания под стражей. Люди противостоят способами, похожими на диссидентские: помогают задержанным, пишут письма политзаключенным, помогают их семьям деньгами. Есть адвокаты по «политическим» делам, то есть делам активистов. Фейсбук и телеграм в чем-то выполняют роль самиздата. Диссиденты много внимания уделяли конспирации. И сегодня мы видим продолжение этого: например, появляются правила анонимизации уже в соцсетях, правила маскировки на улицах, увешанных камерами видеонаблюдения.

Уехавшие перечисляют деньги оставшимся. Сейчас еще и военная ситуация на всё наложилась — и мы видим, что те, кто уехал, включается в помощь беженцам из Украины. И внутри сообщества самих уехавших тоже, конечно, есть большая солидарность и взаимовыручка. Мир изменился радикально, и нынешний драматический период мало с чем сравним, но я постоянно вижу какие-то переклички с диссидентской историей. Ею становится всё более интересно заниматься именно сегодня.

Наталья Барышникова, социолог

Я сейчас в Веймаре (Германия). Приехав из России, я не могла ничего делать. Выгорание, война, разрывы. Но время и окружение меня подлечили: солнце и красота, заботливые люди, возможность наладить какой-то быт. Мне повезло: у меня было время погоревать. Сейчас я не то чтобы в порядке, но когда оказалась в Веймаре, вспомнила интерес к работе и почему я занялась темой, которую прервала ликвидация и война.

Я сейчас на стипендии в Бухенвальде. И для меня это тоже большое везение, потому что здесь невероятная многослойная история. Здесь откликаются вопросы, которые нас интересовали в работе над проектом «Осколки». Если в карте «Это прямо здесь» мы отмечали места и их истории, то в «Осколках» мы рассказываем, как сейчас Москва говорит об истории репрессий. Это и история замалчивания, и создания мифа, и его развенчивания, и вырабатывание языка для описания ответственности за преступления, и память о погибших преступниках без называния их жертвами.

После нацистского концлагеря на горе Эттерсберг был советский спецлагерь номер 2, потом гэдээровский мемориал, открытый в 1958 году. А после объединения Германии, в 1990-е, здесь началась новая, современная история мемориала. Эти периоды в истории Бухенвальда невозможно рассматривать по отдельности, но противопоставлять одно другому тоже неверно.

Концлагерь был местом депортации для четверти миллиона заключенных. Более 50 тысяч из них погибли. После окончания войны в спецлагерь НКВД, помимо реальных преступников нацистского режима, помещали всех, кто с точки зрения советских спецслужб представлял опасность. Часто — по доносу или по подозрению. У заключенных спецлагеря не было связи с внешним миром, они ничего не знали о своей судьбе: ни статьи, ни сроков заключения. Советский спецлагерь просуществовал здесь до 1950 года. Но его существование противоречило мифу антифашистского мемориала — говорить об этом стало возможно только после 1989 года, с падением Берлинской стены.

Музеи?ныи? павильон в Бухенвальде, посвященныи? советскому спецлагерю. Фото: Марина Меркулова

В Бухенвальде есть музейный павильон, посвященный советскому периоду. Мне нравится его архитектурное решение: музей сразу не видно, нужно спуститься со склона, чтобы зайти в здание. Такое решение — метафора того, как советская история места долгое время скрывалась.

Лесное кладбище. Фото: Марина Меркулова

Спустившись со склона, видишь еще и кладбище с рядами серебряных столбов. Это место захоронений заключенных спецлагеря, обнаруженное в начале 1990-х. В советском спецлагере погибло более 7000 человек — в основном от голода и болезней. Сейчас на этом месте мемориал «тем, кто здесь захоронен», где родственники погибших продолжают ставить личные памятные знаки.

Спецлагеря — это часть ГУЛАГа, его своеобразная франшиза в Германии. Важно эту связь подсвечивать. Я недавно побывала в музее бывшей тюрьмы КГБ в Потсдаме, экспозиция которой напрямую об этом говорит. В этой тюрьме сидели немцы, обвиненные в основном в шпионаже или «антисоветской пропаганде». Между 1950-м и 1952-м годами заключенных перевезли в Москву, расстреляли и захоронили на Донском кладбище. Сейчас там стоит посвященный им памятник. У меня сложился пазл. Я описывала этот памятник в Москве, а оказавшись в Потсдаме, увидела, откуда начинался их путь на это кладбище.

Лесное кладбище. Фото: Марина Меркулова

Здесь есть еще одна важная для меня история. Это история советского барака. Когда ГДР сделала из тюрьмы мемориал, около этого барака находилась табличка о том, что здесь при нацистах якобы располагалось политическое отделение, где допрашивали и пытали. Такое отделение действительно было, но в другом месте, и то здание было снесено. Лишь в 2010-х исследователи, сопоставив источники, поняли, что этот барак не является объектом, связанным с нацистским концлагерем. Он был построен службами НКВД.

Барак в Бухенвальде. Фото: Марина Меркулова

Вообще задачей советского мемориала было прославление победы над фашизмом, визуализация героического мифа об антифашистском сопротивлении коммунистов, стирание любой связи коммунистического режима и национал-социализма. Например, узники Бухенвальда в посвященной им скульптуре, установленной на территории мемориала, не выглядят истощенными, какими они были в первоначальном проекте. Властям ГДР нужны были героические образы: люди, победившие фашизм, не могут быть слабыми. Миф о победе в Великой отечественной войне исключает страдание, боль и насилие. Во многом на этом мифе строится и оправдание войны с Украиной.

Книга Константина Морозова. Фото: Марина Меркулова

Константин Морозов, историк

Я сейчас в Париже, исследователь в научно-исследовательском центре EHESS. Когда власти сказали, что будут составлять списки не только иноагентов, но и лиц, аффилированных с ними, мне стало понятно, что это своего рода картотека. По аналогии с 1920–1930-ми годами: картотека антисоветских контрреволюционных деятелей, которую вели чекисты. В 30-е годы они пошли по этим спискам и стали сажать, уничтожать, проводить целые операции, «реализуя», как они говорили, эти картотеки.

К тем, кто остался в России и борется там, в том числе к моим коллегам из «Мемориала», — по-настоящему огромное уважение. Увы, я так не смог. С одной стороны, совершенно не хочется становиться объектом для репрессивных упражнений власти. А с другой — не хотелось жить в атмосфере молчания и страха. Даже научные книги власти легко могут подвести под статью, а я хочу продолжить свою работу.

Моя задача как историка — исследовать и приблизиться максимально к пониманию той исторической реальности революции 1917 года и времен гражданской войны. Что подтолкнуло часть эсеров к терроризму? Я их не идеализирую и не оправдываю. Но когда объясняешь, почему они перешли к террору еще в 1901 году, то у людей из правоохранительных органов явно сработает тревожная лампочка. Ведь как говорится в русской поговорке? «Понять — значит простить».

При поддержке французского «Мемориала» я возобновил циклы публичных мероприятий, которые вел в России. В них я планирую рассказывать об освободительном движении в России, начиная с 19 века, и борьбе всех антиавторитарных сил в СССР.

Мои герои, конечно, были разными людьми. С разными идеями и ценностями. Но их поддерживала вера в свою правду. Поддерживало, конечно, то, что нельзя терпеть диктатуру. Многих толкала к сопротивлению невозможность самореализоваться без свободы. Кого-то толкал темперамент и само нежелание жить в системе, где тобой помыкают. Это была борьба за субъектность, за право определять свою жизнь.

Книжная полка Константина Морозова. Фото: Марина Меркулова

Их поддерживали кампании солидарности, когда они сидели в тюрьме. Это безумно важная вещь — об этом мы можем судить по историческим материалам процесса 1922 года: само существование категории политзаключенных было возможно только благодаря поддержке.

Разговоры о том, что большинство людей в России сейчас поддерживает власть… Я как человек, прочитавший много чекистских документов 20-х годов, сказал бы, что тут чекистским духом пахнет. Подпевать этому и говорить политзаключенным, что они одиноки, я не буду. Есть те, кто на самом деле искренне верит в пропаганду. Но не все люди на одно лицо. И прошлая, и нынешняя история показывает сопротивление. Я верю, что изменения в будущем обществе будут огромными. Я надеюсь, что они произойдут с учетом уроков истории.

Не случайно «Мемориал» — еще и правозащитная организация. Казалось бы, где исторические исследования, а где правозащитная деятельность. Но «Мемориал» — это не только о жертвах и палачах, но и о тех, кто боролся с тиранией за свободу и демократию, за права человека. И в этом смысле историко-просветительская и правозащитная деятельность «Мемориала» смыкаются, тесно переплетаются и поддерживают друг друга.

*Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, исполняющих функцию «иностранного агента» и ликвидирована по решению суда