КОММЕНТАРИИ Коренной перелом в памяти

Автор: Константин Коноплянко

23.06.2020

Болевые точки российской исторической политики неизменно пролегают вокруг двух тем: Второй мировой войны и сталинских репрессий. Обе темы укладываются в хронологию советского, а если брать более точно — сталинского периода.

В годы перестройки и на первом этапе существования современной российской государственности была предпринята попытка дать этим темам линейное рассмотрение. Вопрос о «цене победы» сводился к демонстрации роли советского народа, а не государственной машины в войне, что синхронизировалось с выходящей из подполья темой государственного террора.

Превалировал антисоветский, главным образом антисталинский нарратив. Было опубликовано множество архивных материалов, а также исследовательских работ, убедительно проливавших свет на те события.

Граждане России узнали правду о Катыни, было найдено захоронение репрессированных в карельском Сандармохе, получило развитие волонтерское поисковое движение, созданное энтузиастами в целях увековечения памяти о погибших на войне соотечественниках.

После 2005 года наметились диаметрально противоположная тенденция. Некогда приоткрытые архивы стали менее доступными, а исторические вкусы правящей верхушки сдвинулись в сторону официозной героики, сакрализации победы, напоминающей скорее брежневский период. Частичный возврат к советскому наследию, в котором война была описана как подвиг государства, вошел в противоречие с фактами преступлений, этим же государством совершенных. Что определило идеологическую задачу:

вычистить героический дискурс от нежелательных фактов, вынести последние на периферию общественного внимания путем замалчивания, растворения этой памяти.

В мировой академический среде роль СССР в событиях начала Второй мировой войны не подвергается сомнению. Различные государства осудили пакт Молотова–Риббентропа, это же некогда сделал и президент Путин. Однако в условиях, когда побеждает официальный героический нарратив, информация о пакте вновь становится неудобной, бросающей тень на образ освободительной Красной армии. В этих условиях Кремль прибегает к методам растворения ответственности СССР в развязывании войны, чем завуалированно обеляет Сталина и его «освободительные походы».

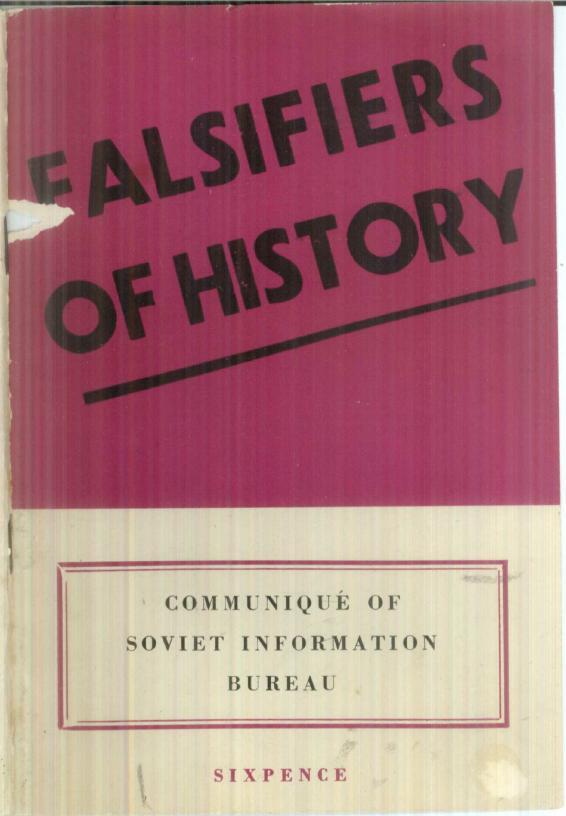

В бой идут стандартные клише советских учебников, черпающие исток из пропагандистской брошюры 1948 года с названием «Фальсификаторы истории».

Обложка англоязчыной брошюры «Фальсификаторы истории», выпущенной под редакцией Сталина (отдельные части он переписывал сам) в 1948 году в ответ на публикацию Госдепом США документов из истории отношений СССР и Третьего Рейха. Фото: creative commons

Обвинения переводятся на предательскую позицию стран Запада во время «Мюнхенского сговора» 1938 года, а пакт преподносится как «триумф советской дипломатии» и «вынужденный шаг в целях отсрочки войны».

Эта позиция была заявлена МИДом РФ и устами некоторых российских чиновников еще до выхода Путина на арену боев за историю. В ответ на скандальную резолюцию Европарламента в борьбу с «фальсификаторами истории» вступает уже сам президент: сначала он выступает с лекцией для лидеров стран СНГ, потом утверждает в тексте Конституции поправку о сохранении «исторической правды» и недопустимости «умаления значения подвига народа при защите Отечества»

и, наконец, публикует программную статью в журнале The National Interest.

Сталинский метод защиты «удобной правды» фиксируется в Основном законе страны. Курс на завуалированную ресталинизацию реализуется и в отношении мест памяти, траурная концепция которых подвергается или полной, или частичной ревизии. Здесь важно отметить, что используются гибридные, зачастую совершенно противоречащие друг другу средства пропаганды, призванные одновременно и оправдать совершение советским руководством какого-либо преступления, и посеять в обществе сомнения по поводу его истинности, и перекрыть мрачные сюжеты героикой.

Характерный пример насаждения гибридной памяти — это кампания по демемориализации Катыни, Медного и Сандармоха.

«Катынское преступление» стало прямым следствием заключения пакта Молотова — Риббентропа, а посему скрывалась вплоть до заката советской государственности. Ответственность сталинского руководства за это преступление была признана в 1990 году и подтверждалась в заявлении Госдумы от 26 ноября 2010 года, а также в высказываниях Путина и Медведева. Однако уголовное дело по «Катынскому преступлению» было закрыто в связи со смертью виновных, жертвы до сих пор не реабилитированы, а в обвинительное заключение не вошли Сталин, Молотов и прочие руководители, санкционировавшие уничтожение польских граждан. На этом дело закрыли и засекретили.

Затем началась волна реконструкций мемориальных комплексов в Катыни и Медном, входящих в подчинение Министерства культуры. Она сопровождалась медиапропагандой, усилиями прокремлевских историков и «патриотических активистов», требовавших «прекратить политизировать тему репрессий». В результате в мемориальном комплексе «Катынь» появилась экспозиция, сочетающая в себе сразу два нарратива советской пропаганды. C одной стороны, была реализована «Антикатынь» — представление конца 80-х о Катынской трагедии как мести за красноармейцев в польском плену в 1919–1920 гг., с другой — осталась нетронутой плита со следующим содержанием: «Здесь в мае 1943 года гитлеровцы уничтожили более 500 советских военнопленных», — поставленная без каких-либо документальных оснований еще до признания советской ответственности за преступление.

В Медном же траурную тематику расстрела польских граждан пытаются заместить воинскими госпитальными захоронениями, о чем не раз писала «Новая газета».

Схожие гибридные технологии мы наблюдаем и в карельском Сандармохе — месте массовых захоронений жертв Большого террора. На основе «научных гипотез», не выдерживающих никакой критики, Российское военно-историческое общество проводит раскопки с целью найти красноармейцев, казненных финскими оккупантами. И это происходит в то время, как первооткрыватель захоронения Юрий Дмитриев находится в СИЗО под следствием по сфабрикованному делу.

В годы правления Путина тема победы во Второй мировой войне начала обретать формы некоего суррогата идеологии. В этом смысле все баталии российского руководства на фронтах войн памяти могут рассматриваться преимущественно в качестве картинки для внутренней аудитории.

Акт освобождения Европы от фашизма в данном контексте становится выгодной основой для создания своеобразного мессианского дискурса, согласно которому российское население провозглашается «нацией-победителем», унаследовавшей победу от СССР. При этом основным действующим лицом победы становится государство.

Можно ли построить счастливое, достойное будущее на сакрализации героических сюжетов прошлого? Можно ли мифом о панфиловцах вытеснить память о реальных людях, погибших в боях, пропавших без вести или очутившихся после нацистского плена в советских лагерях?

Рекомендуем:

22.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть вторая: «Как машина едет, думаю, сейчас меня заберут»

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

•Без вины виноватые

•Информация по спецпоселениям ГУЛАГа в г. Чусовом и Чусовском районе Пермского края, существовавших

в 1930-1950-е годы

•Ссылка крестьян на Урал в 1930-е годы

КНИГА ПАМЯТИ | Невиновен, но осужден и расстрелян

КНИГА ПАМЯТИ | Столько горя, нищеты, унижений пережито

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus