Четыре волны самотеррора. Как палачи сами становились жертвами репрессий

Автор: Никита Петров

12.06.2024

Летом 1937-го, когда готовились массовые аресты и расстрелы, замнаркома внутренних дел Михаил Фриновский, по его же собственному рассказу, спросил у Сталина, не слишком ли много будет крови. Сталин «усмехнулся, подошел к Фриновскому, двумя пальцами толкнул в плечо, как будто отталкивая доброжелательно. «Ничего, — говорит, — партия все возьмет на себя» (см. сноску *).

Фриновский и руководящая верхушка НКВД во главе с Ежовым не зря беспокоились. Масштабы предстоящих арестов населения СССР были огромны, поражали воображение, и логичным оказывался вопрос: не получится ли так, что, выполняя сегодня указания Сталина и Политбюро, они завтра будут обвинены в организации всей этой кровавой вакханалии.

Волны первая и вторая. Ягода и Ежов

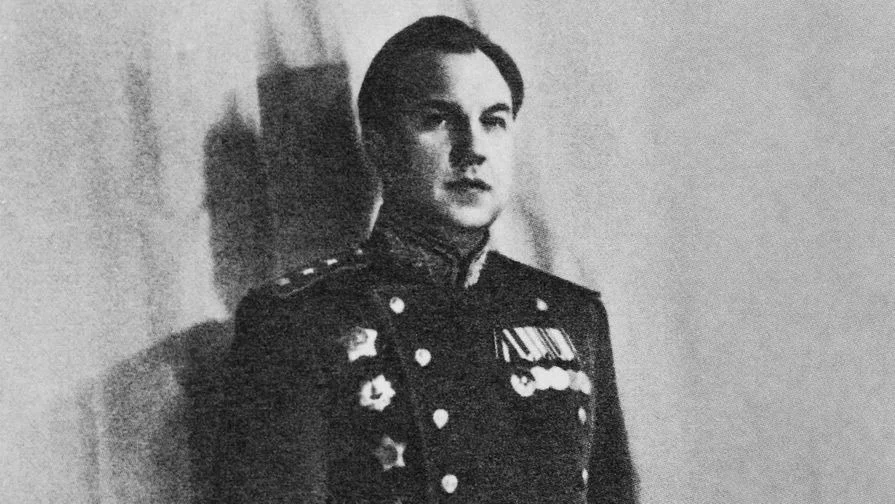

Пример арестованного 28 марта 1937-го бывшего наркома внутренних дел Генриха Ягоды был у них перед глазами. Аресты руководящих кадров НКВД уже шли вовсю с весны 1937-го. Громили ближний круг Ягоды. Это была первая в советской истории волна массовой расправы с руководящими чекистами. Парадоксально, но эта чистка не дезорганизовала ряды, наоборот, открывшиеся наверху вакансии «подтянули» аппарат НКВД, дали мощный стимул средним выдвинуться на высокий уровень.

Генрих Ягода. Архивное фото

Согласно официальной статистике, с 1 октября 1936-го до 15 августа 1938-го — то есть во время чисток Ежова — по всей стране были арестованы 2273 сотрудника органов госбезопасности (см. сноску 1). Это именно число работников госбезопасности, а кроме них аресты затронули милицию, погранвойска и лагерную сферу НКВД. С учетом этих категорий работников получается, что в тот период было репрессировано семь с лишним тысяч сотрудников НКВД. Бывших ягодинцев обвиняли в принадлежности к «правотроцкистскому заговору», в развале работы НКВД и подрыве его боеспособности.

Перспектива быть причисленным к числу «ягодинских заговорщиков» никому из чекистов не улыбалась. Они рьяно взялись выполнять все исходящие сверху установки по проведению массовых арестов и казней.

Соревновались, кто быстрее исчерпает спущенные в их республики и области лимиты на расстрелы, утвержденные лично Сталиным и Политбюро. Просили дать разрешение на новые аресты. И получали — Сталин тут не скупился.

Ворошилов, Молотов, Сталин, нарком внутренних дел Ежов — еще до опалы. Архивное фото

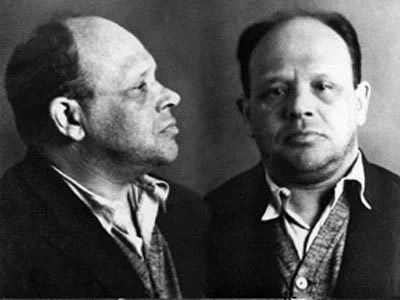

Большой террор набирал обороты. Уже осенью 1938-го, с приходом Лаврентия Берии сначала в заместители к Ежову, а затем и на место руководителя НКВД, развернулась вторая волна массовых арестов сотрудников НКВД. Если главный мотив обвинений чекистов ягодинской формации, помимо участия в «заговоре», сводился к тому, что они плохо и слабо работали, то обвинения ежовцам, наоборот, состояли в том, что они слишком активно работали, развернули массовые аресты и «рубили сплеча», не особо разбираясь, кого и за что. То есть во вредительских целях направили массовые операции НКВД против честных советских граждан. Но и для ежовцев на первом месте были обвинения в заговоре против Сталина и советской власти. А массовые репрессии велись Ежовым и его приспешниками якобы в целях возбудить недовольство и протесты народа и обратить народный гнев против советской власти. Что тут скажешь, хитро придумано! И в этом весь Сталин — «партия возьмет на себя». Обманул, всю вину за Большой террор повесил на НКВД.

В ноябре 1938-го, после снятия Ежова с должности наркома внутренних дел, новый полновластный хозяин Лубянки Лаврентий Берия развернул полномасштабную чистку аппарата НКВД от ежовских выдвиженцев. Последовали сотни арестов прямых пособников Ежова и других сотрудников НКВД. Арестованы были все его заместители и начальники отделов. Почти все бывшие руководители НКВД союзных и автономных республик и подавляющее большинство начальников областных НКВД, а также другие руководящие работники были освобождены от должностей и осуждены.

С сентября по декабрь 1938-го было арестовано 332 руководителя НКВД, 140 из них работали в центральном аппарате, 192 — в областных структурах (см. сноску 2). Аресты продолжались и в следующем году. За 1939 год было арестовано 1364 работника НКВД, 937 из них были сотрудниками госбезопасности (см. сноску 3). Масштаб, конечно, несколько меньший, чем при первой волне, но помимо арестов Берия провел и массовое увольнение ежовских кадров.

Ежов и его заместитель Фриновский были расстреляны в 1940-м, и об этом не было никаких сообщений в печати. Лишь в памяти народной остались воспоминания о ежовщине и вдруг бесследно исчезнувшем наркоме.

Ежов, прославлявшийся на пике могущества на всех углах, как будто растворился.

К началу войны в лагерях находились многие сотни чекистов, осужденных за участие в массовых репрессиях. Война внесла свои коррективы. Часть уволенных и даже уже сидевших в лагерях чекистов вернули в строй. Их помилование шло в индивидуальном порядке и освобожденных направили по большей части в органы военной контрразведки, где остро ощущался дефицит кадров. Разумеется, выпускали преимущественно тех, кто получил срок по статье 193-17 Уголовного кодекса (злоупотребление или превышение власти), а не по вариациям 58-й статьи, коих причисляли к «ежовскому заговору».

Николай Ежов, нарком внутренних дел, инициировал массовые расстрелы, а потом и сам был расстрелян

Волна третья. 1951-й и другие годы

Регулярные кровопускания работникам госбезопасности вошли у Сталина в привычку. Была найдена универсальная формулировка. В октябре 1951-го Сталин принял на юге нового министра госбезопасности, партийного выдвиженца Семена Игнатьева. Он занял место арестованного тремя месяцами раньше Виктора Абакумова, которого Сталин обвинил в «обмане ЦК» и потворстве «сионистскому заговору» в МГБ.

Сталин дал указание «убрать всех евреев» из МГБ. Не имевший соответствующего опыта новый министр опешил и спросил — куда? И тут Сталин изрек: «Я не говорю, чтоб вы их выгоняли на улицу. Посадите и пусть сидят».

И добавил фразу, которой суждено было стать крылатой: «У чекиста есть только два пути — на выдвижение или в тюрьму» (см. сноску 4).

Семен Игнатьев сменил на посту министра госбезопасности Абакумова, который был расстрелян

Итак, как это ни удивительно, но третья волна арестов чекистов началась при Сталине в 1951-м по схожему с довоенными годами сценарию. Опять разоблачение «заговора» и под этим соусом смена руководства системы госбезопасности.

Вообще-то действительным руководителем системы НКВД–МГБ был сам Сталин. Он вникал во все подробности, лично читал протоколы допросов арестованных, давал указания о ведении следствия, санкционировал новые аресты.

Архивы полны документов с его визами на расстрельных списках, резолюциями об арестах и согласием на увеличение лимитов на расстрелы.

Готовился процесс по делу «заговорщической» группы Абакумова. Всего по делу было арестовано не менее трех десятков человек. Среди них три заместителя министра, начальники главков, управлений и самостоятельных отделов МГБ. В общем, генералитет. Конечно, масштабы не те, что в 1937-м или 1939-м, но все же — имена громкие. В феврале 1953-го было подготовлено обвинительное заключение на десять обвиняемых во главе с Абакумовым. Сталин лично вносил правку в обвинения, но довести дело до конца не успел.

Виктора Абакумова спасла от расстрела смерть Сталина, но и после смерти его не выпустили из тюрьмы, когда вознессе Берия

После смерти Сталина его наследие сразу же подверглось пересмотру. Эпоха кардинально менялась. Во главе Министерства внутренних дел, куда вошла и госбезопасность, встал Берия. Он первым же делом взялся выпускать на волю некоторых арестованных при Сталине высокопоставленных чекистов. Тех, кого хорошо знал лично. Но не всех. Абакумова и его ближайших сотрудников Берия не пощадил, они остались в тюрьме.

Век Берии оказался недолог. 26 июня 1953-го его арестовали прямо на заседании Президиума ЦК КПСС. Теперь он стал главным «заговорщиком» и его обвинили в участии в репрессиях и расправах над честными советскими гражданами.

Конечно, помимо прочего было обвинение и в шпионаже в пользу Англии — как без этого. А для полноты картины и масса эпизодов сексуальной распущенности.

Суд над Берией и его шестью ближайшими сообщниками в декабре 1953-го хоть и носил закрытый характер, но о нем известили народ. В газетах появились сообщения о начале суда и о вынесенном приговоре. Прямо написали о Берии как об организаторе беззаконий, выведя Сталина за скобки. Но то, что прозвучало, произвело на публику ошеломляющее впечатление. Раньше об этом только шептались. А теперь говорилось открыто:

«Берия и его сообщники учиняли расправу с неугодными для них людьми, не останавливаясь перед актами произвола и беззакония, подлым образом обманывали партию и государство».

Шли аресты чекистов, причисленных к «банде Берии», и к октябрю 1953-го их набралось 44 человека.

Берия царствовал недолго — вскоре был арестован, причем прямо на заседании президиума ЦК. Фотоархив ТАСС

Наконец пришло время, когда обвинения чекистов сталинской формации в нарушении «социалистической законности» вышли на первый план. И начиная с 1954-го чередой пошли процессы против работников госбезопасности.

Следующий суд, о котором сообщила печать, — над бывшим начальником следчасти МГБ Михаилом Рюминым, отметившимся печально знаменитым «делом врачей». Его приговорили к расстрелу. Среди обвинений значилось применение к арестованным «запрещенных советским законом приемов следствия». Так иносказательно именовались пытки.

На закрытом процессе 28 сентября 1954-го, о котором не сообщала печать, Военной коллегией были приговорены Петр Шария, Степан Мамулов, Борис Людвигов, Григорий Ордынцев и Федор Муханов. Эти многолетние работники секретариата Берии обвинялись по статьям 17-58-1 «а» (Шария) и 17-58-1 «б» (остальные) в том, что «длительное время объективно помогали Берии скрывать свое преступное прошлое и оказывали ему косвенное содействие в использовании органов МВД для осуществления его преступных контрреволюционных замыслов» (см. сноску 5). Примененная к ним статья 17 Уголовного кодекса означала соучастие и пособничество. Приговор был суров. Мамулов и Людвигов — 15 лет, Шария — 10 лет, а Ордынцев и Муханов отделались 8 и 6 годами ссылки соответственно. Их обвинили в том, что не приняли мер для разоблачения Берии — «не сообщили об этом в соответствующие инстанции» (см. сноску 6).

В декабре 1954-го дошла очередь до Абакумова. Его и верхушку следственной части МГБ судили в Ленинграде. Процесс числился открытым. Приговор был ожидаемым — главного фигуранта расстреляли. И вновь прозвучали обвинения в том, что Абакумов и его сообщники фабриковали дела на работников партийного и советского аппарата и применяли преступные методы следствия, добиваясь от арестованных признательных показаний.

В последующие два года состоялось еще два судебных процесса в Тбилиси (в сентябре 1955-го) и в Баку (в апреле 1956-го) над ближайшими сподвижниками Берии. О них тоже сообщили в печати и даже, более того, они тоже числились открытыми, хотя понятно, что публику в зал суда пускали тщательно отобранную. В ходе заседаний звучали такие подробности преступных деяний, которые едва ли стоило сильно афишировать (см. сноску 7).

Ряд сподвижников Берии и высокопоставленных работников МГБ осудили поодиночке при закрытых дверях. Среди них следователи-садисты Лев Шварцман (1955) и Борис Родос (1956). Обоих расстреляли.

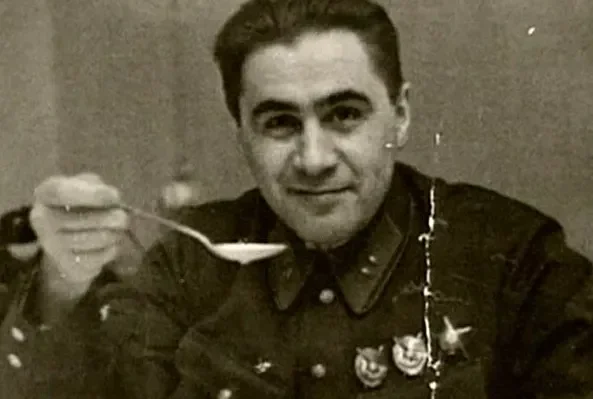

Арестованный «бериевский» следователь-садист Борис Родос, затем расстрелян

В ходе судебных процессов по делам арестованных в 1950-е годы бывших сотрудников НКВД–МГБ обвинения в применении избиений и пыток занимали центральное место. Иногда это вызывало недоумение у приговоренных. Генерал-лейтенант Амаяк Кобулов (брат ближайшего сподвижника Берии — Богдана Кобулова) Военной коллегией 1 октября 1954-го был приговорен к расстрелу. В приговоре в числе прочего указывалось его участие в фальсификации следственных дел и «применении избиений и пыток к арестованным» (см. сноску 8).

Амаяк Кобулов искренне не понимал — как это? Ведь избивать и пытать приказала партия! А он лишь послушный исполнитель. В прошении о помиловании писал: «В 1937 году было указание руководства партии применять физические меры воздействия к арестованным врагам».

И вспоминал, что позднее, когда он уже работал в Киеве, им и Хрущевым была получена телеграмма за подписью Сталина с подтверждением необходимости применять такие методы: «Было созвано совещание руководящих работников центра и периферии НКВД УССР с участием представителей прокуратуры и это указание И.В. Сталина зачитано» (см. сноску 9). Кобулов простодушно считал, что «речь должна идти не вообще об избиении», а лишь о «применении этих острых методов незаконно, неосновательно», тогда как следователь прокуратуры Каверин «делает вид, что для него все это ново, сверхъестественно. А ведь до 1953 года били арестованных» (см. сноску 10).

В августе 1953-го были арестованы Павел Судоплатов и Наум Эйтингон как ближайшие сотрудники Берии.

Следствие выявило жуткие подробности их служебной деятельности. Они организовали и провели серию тайных убийств внутри страны и в годы войны руководили деятельностью лаборатории «Икс», где испытывались яды на людях. Выяснилась прямая причастность Эйтингона к этим жестоким опытам.

Наум Эйтингон

В 1945-м, когда лаборатория осталась без руководителя, Судоплатов, передавая слова наркома Меркулова, заявил, что «руководство спецлабораторией будет осуществлять в дальнейшем Эйтингон, который должен все знать, прежде чем применять яд, и учить этому других» (см. сноску 11).

Эйтингон был приговорен Военной коллегией 6 марта 1957-го по ст. 17-58-1 «б» УК РСФСР к 12 годам заключения. Наказание отбывал во Владимирской тюрьме и 20 марта 1964-го вышел на свободу.

Сложнее оказалось с Судоплатовым и начальником бериевской охраны Р.С. Саркисовым. Первый симулировал сумасшествие, пытаясь избежать расстрела, а второй действительно впал в психоз и 19 августа 1955-го был помещен в тюремную психбольницу в Ленинграде. Как только в психическом состоянии Саркисова появился просвет, его тут же отправили на Военную коллегию, 18 февраля 1959-го приговорили к 10 годам заключения и отправили в Дубровлаг.

Судоплатов тоже оказался в Ленинградской тюремной психбольнице и успешно изображал «реактивное состояние с элементами агравации». Но как только врачи взялись его лечить электрошоком, он после третьего сеанса внезапно выздоровел. Затем вновь притворялся, но его раскусили, и Военная коллегия 12 сентября 1958-го приговорила его к 15 годам заключения. В приговоре Судоплатову прямо указано, что в задачи группы под его руководством входило «тайно похищать» граждан и «уничтожать их без суда и следствия» (см. сноску 12). Особо говорилось и о деятельности лаборатории «Икс»:

«Специальная лаборатория, созданная для производства опытов по проверке действия яда на живом человеке, работала под руководством Судоплатова и его заместителя Эйтингона с 1942 по 1946 год, которые от работников лаборатории требовали ядов, только проверенных на людях».

Эти деяния квалифицировались как «тяжкие преступления против человечности» (см. сноску 13). Свой срок Судоплатов отбыл от звонка до звонка и вышел на свободу 21 августа 1968-го.

Павел Судоплатов, архивное фото

Последние процессы состоялись в 1959-м. Военным трибуналом Закавказского военного округа были осуждены: 10 февраля — С.А. Корхмазян (бывший министр госбезопасности Армении) к 10 годам заключения; 11 июня 1959-го были осуждены бывшие руководящие работники МГБ Армении А.А. Ароян и Т.К. Мурадян, получившие сроки 10 и 7 лет соответственно.

Больше судов не устраивали. Похоже, ближайшие бериевцы закончились, а остальных нарушителей «социалистической законности» — следователей-садистов оказалось слишком много для того, чтобы всех судить. Основным наказанием для них стало лишение генеральских званий, увольнение по «фактам дискредитации», назначение пониженной пенсии и т.п.

Если подытожить все вышеперечисленные и ставшие известными на сегодняшний день примеры — можно говорить о 54 вынесенных в 1953–1959 годах приговорах по делам бывших работников госбезопасности, обвиненных в нарушении законности, фабрикации дел, избиениях и пытках арестованных. Из них 26 были приговорены к расстрелу и казнены, 26 приговорены к различным тюремным срокам, а двое — к ссылке. При этом трое арестованных умерли, не дождавшись суда: Лаврентий Цанава, Ювельян Сумбатов-Топуридзе и Яков Серебрянский. В эту статистику не включено несколько чекистов, приговоренных в 1950-е за служебные злоупотребления, а не за участие в репрессиях.

Волна четвертая. Затухшая

Некоторых приговоренных тогда сотрудников НКВД–МГБ реабилитировали уже в постсоветской России.

В 1992-м, вопреки доказанным материалами их дел преступлениям, были реабилитированы Судоплатов и Эйтингон. Это было сделано лишь решением Главной военной прокуратуры и вопреки закону «О реабилитации», запрещающему реабилитировать лиц, совершивших преступление против правосудия.

В 2013-м реабилитировали и двух работников секретариата Берии — Шарию и Мамулова. В то же время Людвигов в 2015-м признан не подлежащим реабилитации. Пересмотр дел продолжается и поныне. Но чаще всего идет переквалификация обвинения со статьи 58 (во всех ее вариациях) на статью из разряда воинских преступлений — 193-17 пункты «а» и «б» (злоупотребление властью, превышение власти).

Переквалификация обвинений задним числом выглядит, может быть, вполне уместной в глазах Главной военной прокуратуры Российской Федерации и судов. Но не имеет исторического смысла. По большому счету, примененная к большинству осужденных чекистов статья 58-1 «Измена родине» базировалась на статье 137 Конституции РСФСР и аналогичной ей в конституциях союзных республик: «Измена Родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние» (см. сноску 14).

Понятно, что они не шпионили и на сторону врага не переходили, а вот «нанесение ущерба военной мощи государства» посредством проведения массовых арестов и расправ с невиновными людьми — налицо.

В 1964-м власть в Кремле сменилась. После отставки Хрущева тема ответственности за преступления сталинской системы заглохла. Да и о массовых репрессиях прошлого перестали писать, тема стала табуированной. А тех, кто, как Александр Солженицын, не оставлял своих исторических изысканий и напоминал об этом, — ждали преследования и кара. В лучшем случае — изгнание из СССР.

И советский карательный аппарат вернулся к истокам. В обстановке насаждаемого сверху единомыслия КГБ стал мощным органом идеологического контроля. Слаженный чекистский коллектив, отлаженные методы работы. Продолжалось бы и дальше, да вот — перестройка… Реформы Горбачева в политической сфере дали неожиданные, даже невероятные плоды. Гласность — она ведь для всех. И что же оказалось? Если пройтись по страницам прессы конца 1980-х, открывается картина не только нарастающей критики сталинской эпохи, происходит критическое осмысление основ советской системы, возвращается понимание ценности прав человека, неприятия попрания человеческого достоинства.

Вновь стали писать о беззакониях времен Сталина. Вновь стали вспоминать фамилии следователей-садистов сталинского НКВД–МГБ. И конечно, сначала робко, а затем и во весь голос заговорили о КГБ и роли этой организации в нарушении прав человека и в преследовании инакомыслящих.

Судебный процесс по делу ГКЧП. Виктор Крючков в центре слева. Фотоархив ТАСС

После провала августовского путча 1991-го была арестована верхушка КГБ во главе с председателем Владимиром Крючковым. И казалось бы, пришло время полноценной четвертой волны наказаний для сотрудников госбезопасности за репрессии против инакомыслящих и попрание политических прав советских граждан. Но возникла одна закавыка. Крючкова и его ближайших сподвижников обвинили в попытке антиконституционного переворота, и у новой российской власти не было никакого желания нанизывать на вполне конкретные обвинения в измене Родине еще и не вполне сформулированные обвинения в многолетних, как судебных, так и психиатрических преследованиях инакомыслящих. Раздались голоса о сроках давности, о том, что КГБ, дескать, действовал в рамках тогдашнего законодательства (что, конечно же, было неправдой). В общем — время было такое, не на кого пенять — система виновата. Гэкачепистов постепенно выпустили, а потом и амнистировали. Дело заглохло, четвертая волна затухла.

Нет, конечно, согласно новому закону о реабилитации, дела на жертв политических репрессий стали активно пересматривать, шла реабилитация. Закон «О реабилитации жертв политических репрессий», принятый в октябре 1991-го, назвал вещи своими именами:

«За годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам. Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Федеральное Собрание Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека».

Дополнил эту юридическую оценку и Конституционный суд РФ в решении по «делу КПСС», принятому 30 ноября 1992-го: «В стране в течение длительного времени господствовал режим неограниченной, опирающейся на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров, объединенных в Политбюро ЦК КПСС во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС».

Это было прекраснодушное время, когда всем казалось, что зло названо по имени, и прошлое никогда не вернется. Но формулировок законов оказалось недостаточно. Был упущен шанс для проведения люстрации, наказания виновных в беззакониях прошлого и глубокого реформирования политической системы. Та же каста чекистов в результате вернулась к власти. С невыученными, впрочем, уроками о том, как устроены системы, основанные на подавлении личности. И как те, кто репрессирует, сами потом становятся жертвами репрессий.

Рекомендуем:

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

19.11.2024 | Шаламоведение в 2023 году: Обзор монографий

•Без вины виноватые

•Карта мемориалов жертвам политических репрессий в Прикамье

•ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В ПРИКАМЬЕ 1918-1980е гг.

КНИГА ПАМЯТИ | Отца забрали в 1936-м…

КНИГА ПАМЯТИ | За нами никакого греха не было

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus