«Трудное наследие» и как с ним работать (18+)

Автор: Егана Джаббарова

28.02.2024

В октябре 2023 года на конференции об истории и наследии советских массовых репрессий Memory Forum в Государственном музее истории ГУЛАГа прошла дискуссия «Современное искусство в поисках нового языка для разговора о репрессиях. Опыт биеннале, выставок, театра и арт-интервенций». Здесь о своей работе рассказали действующие практики — режиссер документального театра и куратор Дарья Ковальская, актер, режиссер, основатель Театра Предмета Михаил Плутахин и художник, культуролог, музейный педагог Алексей Старков. Однако «Артгид» решил сфокусироваться на теоретической рамке дискуссии. С любезного разрешения коллег публикуем тезисы кандидата философских наук, независимого куратора, исследователя и основателя «Биеннале трудного наследия» Антона Вальковского, кандидата культурологии Юлии Лидерман и модератора дискуссии — критика, куратора, автора курсов и преподавателя Высшей школы экономики Георгия Никича.

Феликс Азаматов (скульптор), Валерий Давыдов (архитектор). Памятник жертвам репрессий. 1997. Медь, гранит. Сквер имени М.Ф. Казакова, Тверь. Courtesy Информационное агентство «ТИА», Тверь / tvernews.ru

Георгий Никич: Сегодня так же, как и вчера и в другие времена, вокруг тем репрессий, насилия, ограничений возникает все большая и большая концентрация интереса. Интерес накапливается, а его потенциал может проявлять в том числе и современное искусство. Было бы здорово, если бы оно служило индикатором, куда, как и что движется, чтобы мы могли с большой степенью определенности предполагать будущее, но это невозможно. Неопределенность состоит и в том, что репрессии как исторический феномен связаны с конкретикой истории в разных временных отрезках: красный террор, Большой террор, переселение народов, крепостное право и его последствия во всей крестьянской и сельской реальности нашей страны… Вопрос в том, что мы в этом контексте можем называть культурой и какими специфическими признаками ее определять.

К памятникам жертв репрессий в разных городах страны можно относиться как к таковым — или как к ритуальным объектам (ритуалы периодически индивидуализируются). В качестве примера приведу Памятник жертвам репрессий скульптора Феликса Азаматова в Твери. С культурологической точки зрения этот объект можно классифицировать как модернистскую скульптуру, но в контексте современной культуры он неожиданно создает пространство для перформативного акта: люди воспринимают скульптуру как алтарь — проводник в символическое пространство, расширяющееся в современность и маркированное понятиями «жертва», «репрессия». «несправедливость», «сопротивление», «общность», «будущее». Цветы к памятнику теперь приносят несколько раз в год, а не только в День памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Острота общественных и административных реакций офлайн и онлайн тоже говорит о запросе на «вчитывание» новых возможностей и смыслов в, казалось бы, банальные художественно-эстетические конструкции.

Борис Свешников. Ухтижемлаг. Начало 1950-х. Бумага, тушь. Источник: russophile.ru

И так можно сказать не только про этот конкретный памятник. Многие подобные монументы из пространства прошлого переходят в качественно новое состояние — они становятся рамкой, предысторией или контекстом актуального перформативного высказывания.

Второй мой тезис заключается в том, что тема «ГУЛАГ в искусстве» еще не собрана и не проработана, так же как и тема репрессий советского периода не оказалась проработанной в нашем общественном сознании. Я посмотрел, что хранится в фондах Музея ГУЛАГа и в некоторых других музеях близкого профиля.

Вот упрощенный эскиз истории «ГУЛАГ-искусства». Прежде всего мы видим намерение авторов, попавших в лагеря, сохранить свою художественную идентичность. Их тихий героизм в том, что в заключении они создают такие же работы, как на воле. В качестве примера можно привести творчество Марии Мыслиной и Ксении Золотовой.

Более специфично, художественно и идеологически, выглядит значительная группа работ-свидетельств — автопортреты и быт в бараках, суровые пейзажи и подневольные работы (Михаил Соколов, Василий Ёлкин, Николай Билетов). К этой группе авторов принадлежит и Борис Свешников, которого арестовали в 1946 году. Лагерные работы довели его почти до полного истощения, но ему повезло: в том же лагере «Ветлосян» Ухтижемлага сидел отец художника Эдуарда Штейнберга — Аркадий, поэт и переводчик. Он сумел перетащить Свешникова на работу в фельдшерский пункт и тем самым спас ему жизнь.

Эти две работы Свешникова из частного собрания — первая публикация. После смерти художника в 1998 году коллекционер случайно обнаружил их в квартире среди мусора. Кажется, это – дважды-документы: и о ГУЛАГе, и о судьбе автора.

Евгений Додонов. Собирательницы сухих листьев. 1971. Бумага, тушь, перо, акварель

В последующие годы (в конце 1950-х) история репрессий, как будто боясь «тактильности», приобретает формы иносказаний или развернутых метафор. Довлатов, например, определял «лагерный стиль» как социализм в широком смысле слова.

Особо значимо в этом контексте творчество Юло Соостера. Он создает искусство, которое показывает путь к свободе. И эта свобода — в его художественном языке, в использовании разных языков и способов выражения. Он уже говорит не о переживании, не о страхе, но о жажде свободы. Мультфильм «Стеклянная гармоника» 1968 года, где он работал в качестве художника, сегодня смотрится как новый.

Почти одновременно работал никому многие десятилетия неизвестный художник Евгений Додонов, первую выставку которого в Третьяковской галерее я курировал в 2002 году (после чего его работы попали в собрание ГТГ, Русского музея, Музея изобразительных искусств в Кемерово). Пребывание в лагере дало ему понимание того, что творчество спасительно, но только в том случае, если оно не смертельно. Поэтому он всю жизнь прятал свои работы под кроватью. Это не психоз, а просто страх, поскольку было не ясно, чем обернется жизнь в 1950-е, 60-е и 70-е годы. Последнее, что можно сказать о Додонове в этом контексте, — свой страх он превратил в терапию: уже в 50-е создавал экспрессионистические, населенные деформированными фигурами работы, наполненные страданием и обличением. После его смерти у него дома, под кроватью, нашли 11 картин и 108 больших рисунков, все на лагерную тему: про лагерь и художника в нем.

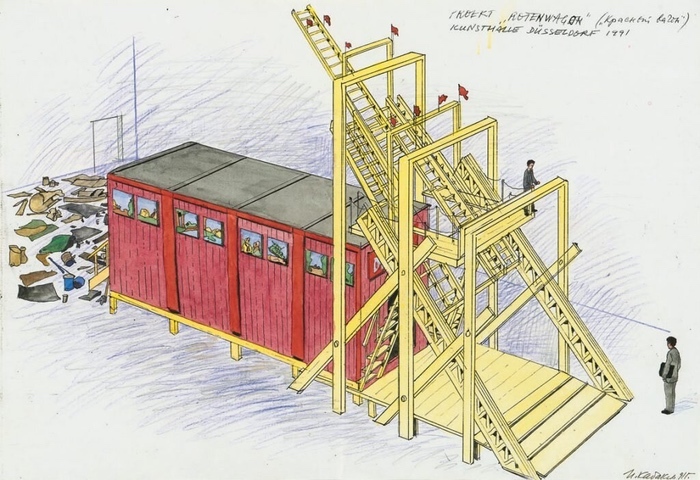

Илья Кабаков. Красный вагон. Эскиз инсталляции. 1991. Бумага, акварель, мел, шариковая ручка. Музей Висбадена. Источник: kabakov.net

Чем ближе к перестройке, тем шире диапазон метафор истории репрессий: появились религиозные (как у Льва Кропивницкого), коллажно-документальные (как у Петра Белова) и иные интерпретации. Тема стала общепринятой, чтобы не сказать модной и конъюнктурной. Даже член Академии художеств Владимир Минаев нарисовал «Мадонны ГУЛАГа».

Тогда же пришло время активного действия — консолидация и поляризация различных общественных групп научного исследования ГУЛАГа в культурном поле превратилась в активизм и дизайн социальных событий. Я помню, как в 1988 году в Доме культуры Московского электролампового завода (сегодня — театрально-концертный зал «Дворец на Яузе». — Артгид) мы делали большой проект — «Неделю совести». Дмитрий Крымов, тогда художник, а теперь режиссер, придумал мемориал — «Стену плача», на которой все могли располагать свои тексты и документы о репрессированных близких. На протяжении недели стена была заклеена посланиями и документами в несколько слоев. На другой стороне стены мы расположили тачку, куда предлагалось складывать деньги для тех, кто профессионально занимается темой памяти, и она несколько раз заполнялась целиком.

Наконец, современное искусство. В 1991 году Илья Кабаков упаковал всю историю СССР в «Красный вагон» — пустое профанное утопическое будущее в оболочке неподвижного средства перемещения людей в темноте времени.

А что потом и теперь?

В общественном пространстве появлялось все больше и больше информации, книг, памятников и музеев. Острота темы на время притупилась, ее актуальность перешла в поле коммеморативных практик и даже акций. Не теряя легитимности, история ГУЛАГа и тема репрессий вытеснялись на периферию общественного внимания. Современное искусство перестало связывать времена. Важной задачей стало сохранение угасающей памяти — и вот издательство «Самокат» выпускает серию комиксов «ВЫ-ЖИВШИЕ. Большой террор» (2021). Для больших аудиторий художественно историческое впечатление переходит в совершенно другие пространства — например, только что вышла компьютерная игра «ГУЛАГ» компании EJRGames.

Илья Хржановский. Фрагмент декорации к фильму «Дау». 2019. Источник: kinopoisk.ru

Юлия Лидерман: Мое рассуждение исходит из такого понимания истории искусства, в котором автономия признается условием художественных практик. Это условие было осмыслено во время и параллельно с условиями формирования современности — общества, культуры — и их символических пространств: пространства города, моды, современного искусства.

Несмотря на то, что сфера искусства становится местом интенсивных переживаний, в которую всегда вовлекается публика, у нее есть и ограничения. В моменты, когда искусство собирается преодолеть свое скромное влияние, возникают пограничные случаи: здесь рождаются сильные эмоции публики, но отсюда же, со стороны публики, часто появляются почитание или упреки в репрессивности практик искусства.

Второе обстоятельство, из которого я исходила бы при исследовании истории ГУЛАГа и современного искусства, — это опыт художественной рефлексии Холокоста. Искусство и наука осмысляющие уничтожение европейского еврейства, выявили ситуацию, отличную от ситуации с привычным соотношением исторического события и документа. В случае с Холокостом исторический архив погиб вместе с людьми, расчет нацистского государства был связан с полным изъятием свидетелей и свидетельств — вместе с документами в широком смысле. И на этой зияющей пустоте позже выросли художественные и социальные практики, которые, по большому счету, фиктивны, то есть относятся к области воображения: создание музея на том месте, где ничего не было, создание музея там, где стоял барак, и там, где погибли все.

Если удерживать эти обстоятельства для интерпретации самых обсуждаемых жестов современных художников в отношении истории ГУЛАГа, истории репрессий, то можно собирать, оценивать и комментировать произведения разных жанров и создать их историю.

В качестве примера пограничных событий в области искусства приведу перформансы Петра Павленского — последнее большое медийное событие в истории русского современного искусства. Художник устраивал интервенции на территорию судебной системы — разговаривал со следователем и затем превращал это в произведение, устраивал акции в центре коммеморативной и политической культуры современной России — на Красной площади и перед парадным входом в здание органов госбезопасности на Лубянке. Все это было работой с границами искусства, попыткой превратить искусство в нечто более влиятельное, чем оно есть на самом деле.

Петр Павленский. Отделение. 19 октября 2014, Москва. Архив Петра Павленского

Другим примером значительного события в художественной рефлексии истории ГУЛАГа может служить проект Ильи Хржановского «Дау». Он многим известен: Хржановский снял сериал в режиме псевдодокументальности. Были построены специальные закрытые пространства, в которых артисты, перформеры не просто работали, но и жили, погружаясь в атмосферу сталинской эпохи и ее быт. Это был большой, громкий и спорный, неудобный для обсуждения проект. Но «Дау» ничего не олицетворяет и ни о чем не говорит, он просто предъявляет псевдоархив на месте уничтоженного репрессированного архива. По сути, Хржановский создал монументальную форму архивного искусства.

Третий пример — из сферы дизайна. Осенью в центре Москвы, на Манежной площади, проходил форум «Сделано в России». Официальное мероприятие, целью которого была демонстрация идентичности современной России и того, как она проявляет себя на политической и экономической аренах. Я обратила внимание на дизайн-код форума, суть которого заключалась в том, чтобы продемонстрировать российский культурный ландшафт. Он включал Кремль, мечеть Кул-Шариф, здание МГУ и другие узнаваемые архитектурные памятники, а вместе с ними магаданский монумент «Маска скорби» Эрнста Неизвестного, тоже оказавшийся частью этого канона.

Монумент жертвам политических репрессий канонизирован, и актуальные художественные практики сегодня связаны с непластическими языками современного искусства. Публичное искусство, социальный театр, Театр Предмета, кураторские проекты — это эфемерные формы, в которых материальность — только повод. Они основаны на изобретении методов взаимодействия со зрителями, что обеспечивает возможность интенсивного эмоционального переживания внутри художественного события. Именно эти практики приходят на смену монументальному искусству. Там, где раньше было монументальное архитектуры и искусства, возникают исторические нарративы: псевдоархивы, мокьюментари, иммерсивные спектакли и другие актуальные формы взаимодействия на территории искусства. Сегодня вся художественная деятельность связана с «нематериальными» символами и взаимодействием с публикой, то есть перформативна. Мне больше нравится использовать для этого термин «искусство живого исполнения». Именно оно вселяет надежду на то, что осмысление истории ГУЛАГа будет продолжено.

Дарья Дробушевская. Мнемомодуль ÖМА. Аджером, 2022. Дерево. Courtesy Антон Вальковский

Антон Вальковский: Я работаю в качестве независимого куратора в области современного искусства и хочу рассказать о методе, сформулированном при подготовке и реализации «Биеннале трудного наследия». Это независимая низовая инициатива в области коммеморативного проектирования, а также в области создания технологий, инструментов и прототипов проработки культурной травмы методами культурной дипломатии, мягкой силы и народной дипломатии. Важно отметить, что биеннале мыслилась нами прежде всего не как платформа, где мы представляем готовые решения, а скорее как экспериментальная площадка, где эти решения предлагаются и открыто обсуждаются. Поэтому публичная программа являлась такой же важной частью проекта, как и экспозиция.

Команда проекта сформулировала основные принципы работы с трудным наследием. Мы работаем в области коммеморативного проектирования, то есть в области создания форм памятования. У коммеморативного проектирования есть две задачи. Первая — медиализация культурной травмы. Так, невыраженное страдание должно быть выражено в каких-то формах, через которые мы можем эмоционально подключаться к культурной травме и получить определенную информацию о травматических событиях прошлого. Для чего это необходимо? Для того, чтобы выстраивать дальнейшие процессы примирения. Другая важная задача медиализации культурной травмы — перевод и конверсия индивидуальной памяти, которая существует в очень ограниченном хронологическом режиме жизни отдельного человека, в культурную память, где к этому наследию могут подключаться представители следующих поколений, а также неносители этой культурной травмы.

Второе направление коммеморативного проектирования — преодоление асимметрии культурной памяти и формирование общей инклюзивной памяти, в которой были бы одинаково репрезентированы страдания обеих сторон, или памяти, представляющей страдания одной стороны и преступления другой.

Ася Фомина. Надо запомнить. 2022. Кора, холст, масло, бумага из мха, нить. Вид работы в «Мнемомодуле ÖМА» Дарьи Дробушевской. Courtesy Антон Вальковский

Ася Фомина. Надо запомнить. 2022. Кора, холст, масло, бумага из мха, нить. Фрагмент. Courtesy Антон Вальковский

Еще один важный принцип работы с трудным наследием для нас — это междисциплинарный подход. «Биеннале трудного наследия» предназначена не только (и не столько) для художников, но и для профессионалов в широком смысле, работающих с наследием. Это могут быть художники, у которых есть какая-то дополнительная экспертиза и область профессионализации, как у Сослана Дзатиева: он не только современный художник, но и специалист в области городского планирования и архитектуры. Либо это эксперты, никогда не работавшие с экспозиционными или с художественными форматами, — для них проект стал площадкой для эксперимента, апробации своих идей, а также расширения инструментального поля. Поэтому очень важны были пересечения с антропологической журналистикой, музыкой, саунд-дизайном, теорией и практикой музейной работы и т. д. Именно междисциплинарный подход расширяет языки говорения о трудном наследии.

Наконец, третий принцип — технологичность, инструментальность, модельность и тиражируемость. «Биеннале трудного наследия» разрабатывает прежде всего решения, которые могут быть применены в близких контекстах. Например, отвечают на запросы сообществ, испытывающих точно такие же затруднения в создании практик памятования. Примечательно, что наша биеннале — номадическая, то есть она распаковывается на определенных территориях, где доминирует тот или иной тип трудного наследия, и, соответственно, к художникам с этой территории подключаются художники или участники либо с близкими вызовами, либо с абсолютно противоположными вызовами и задачами.

Также я хочу рассказать о проекте «Что ты мне сегодня дашь, незнакомый человек?», который мы реализовывали совместно с «Револьт-центром» в Сыктывкаре. Комиссаром проекта выступила Светлана Кольчурина.

Дарали Лели. Удт?м / Донос. 2022. Инсталляция, ткань, вышивка. Courtesy Антон Вальковский

Дарали Лели. Удт?м / Донос. 2022. Инсталляция, ткань, вышивка. Фрагмент. Courtesy Антон Вальковский

Немного о контексте: столицей Локчимлага был населенный пункт, который в настоящий момент называется Аджером. В отличие, например, от Воркуты, Инты или Ухты, где практически не осталось инфраструктуры ГУЛАГа, Аджером — уникальное место: там сохранилось большое количество элементов подлинности — здания, следы в ландшафте. Но если вы приедете в Аджером, чтобы подробнее узнать о Локчимлаге, то обнаружите, что там нет институтов, которые репрезентировали бы это наследие. Мы решили создать художественные pop-up-интервенции, временную экспозицию в лесном массиве. Это было сознательное решение: не хотелось располагать часть экспозиции в тех местах, где проживали люди, потому что они уже достаточно травмированы опытом общения с журналистами. И мы разместили проекты там, где люди не живут, но где находятся массовые захоронения заключенных Локчимлага.

К примеру, проект Дарьи Дробушевской «Мнемомодуль ÖМА» — мобильная конструкция, которая, как линза, позволяет сфокусироваться на трудном наследии этого места. Инсталляция является экспозиционным пространством, местом, где должны происходить какие-либо мероприятия, связанные с наследием места. В частности, там можно было послушать подкаст, где мы размышляем о том, что сейчас делать с наследием Локчимлага.

Также внутри «мнемомодуля» располагалась экспозиция Аси Фоминой, которая говорила не столько о памяти о Локчимлаге, сколько о памяти в Локчимлаге, то есть о том, как люди сохраняли свою субъектность, агентность в лагере, транслируя собственную память, воспроизводя ее через поэтические, литературные тексты или живописные изображения.

Еще один важный проект — работа Дарали Лели. Так как Дарали и художница, и писательница, в ее проекте мы говорили о репрессиях коми-национальной интеллигенции — писателей и поэтов. В частности, мы затрагивали контекст репрессий языка на примере терминологического словаря коми 1934 года, который фиксирует трансформацию лексики. Этот новый репрессированный язык ляжет в основу описания биографий репрессированных поэтов.

Виктория Лихачева. Вош?м / Исчезнувшие. 2022. Фотография. Courtesy Антон Вальковский

Виктория Лихачева. Гупвидз?м / Зияние. 2022. Аудиоинсталляция. Courtesy Антон Вальковский

С Викторией Лихачевой мы размышляли о том, как, не нарушая существующий ландшафт, приоткрыть скрытое в нем, работали с архивом различных звуков, взятых из воспоминаний заключенных Локчимлага. На основе записей художница создала аудиоинсталляцию, которая накладывалась на существующий ландшафт. В другом проекте Виктории Лихачевой мы подняли вопрос об иконографии ГУЛАГа: здесь, в отличие от Холокоста, мы обладаем значительно меньшим количеством фотосвидетельств.

И последний проект, о котором я скажу, — прототип мемориала Елизаветы Тюлюбаевой. Часто посвященные ГУЛАГу мемориалы — это генерализирующие и универсализирующие памятники, они деперсонализируют людей, превращая их в неразличимую массу. Мы хотели разработать прототип мемориала, который возвращал бы погибшим или бывшим заключенным их агентность и субъектность, мемориализировал события, исходя из их перспективы, а не из перспективы преступников. В основе проекта лежат свидетельства выживших. Проект реализован в «мемориальном» лесу, возникшем на могилах заключенных. Каждое дерево было символически трасформировано в коммеморативную структуру, через которую зритель мог послушать воспоминания выживших, свидетельствующих не только о себе, но и о погибших. Конечно, записывались преимущественно голоса актеров, использовались письменные свидетельства и доказательства. Мы записали и голос историка и краеведа Анатолия Смилингиса — незадолго до его смерти. Он сам был заключенным лагеря и главным хранителем памяти о Локчимлаге. Также он создавал коммеморативную инфраструктуру, систему навигации. В проекте Тюлюбаевой важен и тактильный уровень взаимодействия: чтобы услышать запись, необходимо вплотную подойти к дереву и обнять его. Это тоже становится жестом поминовения и сопричастности трагедии, способом узнать персональные истории бывших заключенных лагеря.

Елизавета Тюлюбаева. Ортпу / Дерево души орт. 2022. Аудиоинсталляция. Courtesy Антон Вальковский

Лейтмотивом всех тезисов можно назвать потребность в формировании художественного языка для работы с трудным наследием и разговора о репрессиях. Спикеры не только являют собой представителей разных поколений, но и демонстрируют разные подходы к решению проблемы.

Критик Георгий Никич проблематизирует связь искусства с непростым прошлым, анализируя отдельные работы художников, прошедших через ГУЛАГ, и задается вопросом о возможности искусства, лежащего вне плоскости насилия. Важным становится непосредственно открытие репрессированного искусства и его первая публичная репрезентация (конец 80-х — начало нулевых).

Теоретик Юлия Лидерман связывает современную художественную деятельность с нематериальным взаимодействием и определяет ее как «искусство живого исполнения», в котором видит надежду. Важным для нее становится анализ материала и его сопоставление с мировыми практиками, например с наследием Холокоста.

Наконец, куратор Антон Вальковский анализирует собственные принципы работы, сформулированные в ходе реализации «Биеннале трудного наследия». Ключевыми становятся практический подход — медиализация культурной травмы, конверсия индивидуальной памяти в общую культурную память посредством ряда инструментов и на примере отдельных проектов.

Вопрос о том, как работать с трудным наследием, остается открытым и сохраняет остроту. Готовых решений здесь нет и быть не может, но именно в консолидации сил и общих обсуждениях видится потенциальное решение, а потому подобные дискуссии — важный шаг в этом направлении.

Поделиться:Рекомендуем:

22.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть вторая: «Как машина едет, думаю, сейчас меня заберут»

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

•7 мест в Перми, от которых пойдут мурашки по коже

•Карта террора и ГУЛАГа в Прикамье

•Чтобы помнили: трудармия, лесные лагеря, Усольлаг

КНИГА ПАМЯТИ | Для тебя средь детей не бывало чужих

КНИГА ПАМЯТИ | Мы думали, что Сталин ничего не знает

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus