Варлам Шаламов. Мария Вениаминовна, любительница стихов

Автор: Сергей Бондаренко

10.09.2023

В РГБ, по наводке шаламоведа Дмитрия Нича, обнаружился майский номер газеты «Русская мысль» за 1987-й год, с не переиздававшимся и не попавшим в собрание сочинений публицистическим очерком Варлама Шаламова. Он называется «Мария Вениаминовна, любительница стихов».

Сам рассказ написан не ранее июля 1967 года. Это характерное для Шаламова того времени рассуждение о поэзии и разных границах её восприятия, о религии и ханжестве, жесткий и критический текст.

«Мария Вениаминовна» из рассказа – знаменитая пианистка Мария Юдина (1899–1970) – важная культурная и контркультурная героиня своего времени, прототип одного из персонажей «Козлиной песни» Вагинова и комикбука/фильма «Смерть Сталина». Именно она там записывает вторую «живую» версию фортепианного концерта с оркестром и посылает вождю предсмертный подарок в виде записки с пожеланием скорой кончины.

Мы благодарим Дмитрия Нича за помощь в поисках и подготовке материала и публикуем шаламовский текст без каких-либо изменений и сокращений.

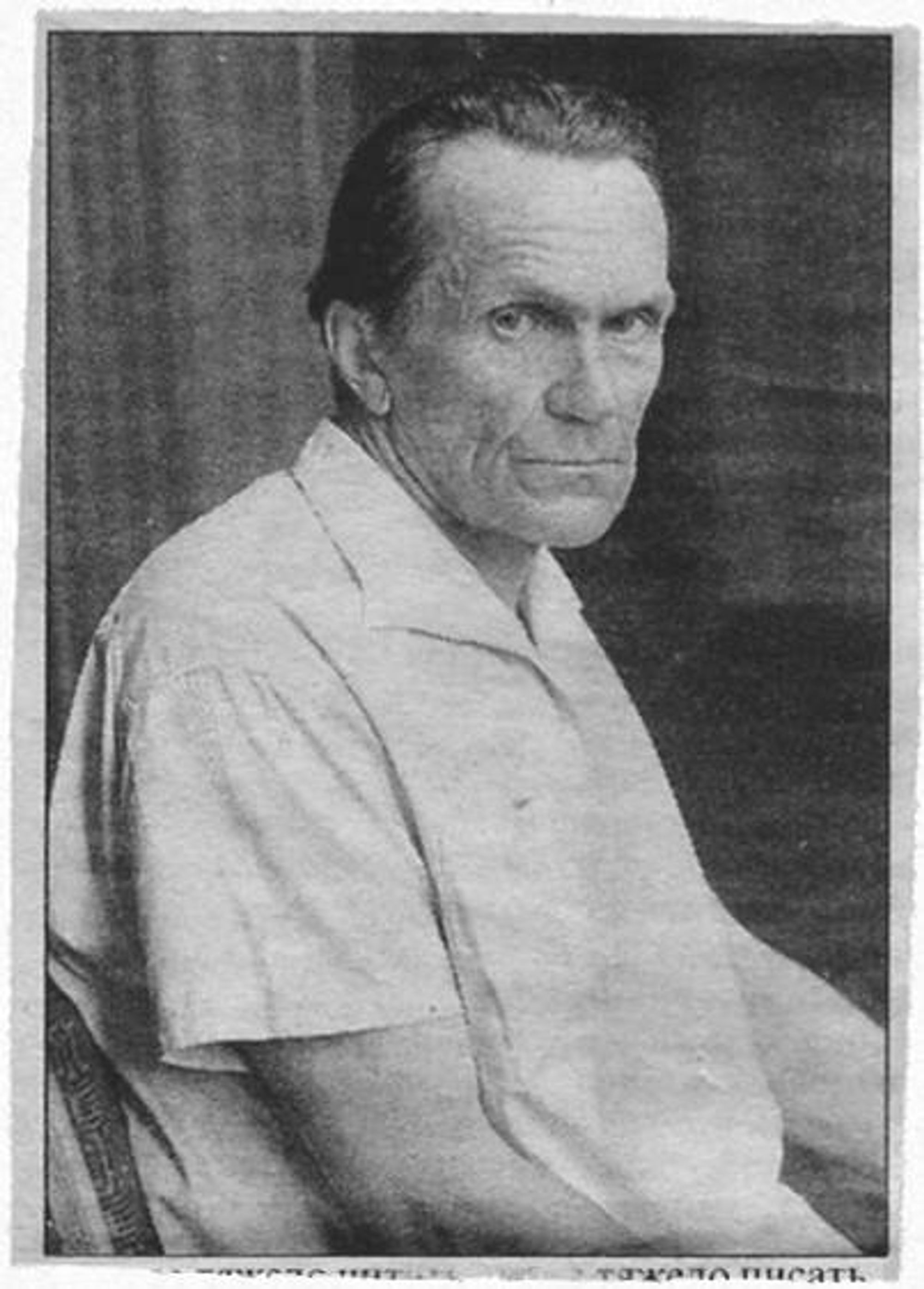

Варлам Шаламов. Фото: shalamov.ru

Русская мысль, № 3673, 15 мая 1987, Париж (фотографии газетных страниц в полноразмерном изображении на портале Internet Archive)

Этот неопубликованный рассказ Варлама Шаламова был недавно прислан из России. Печатая без каких-либо изменений и сокращений это живое свидетельство крупного русского писателя о послереволюционной русской культуре, о людях и событиях, мы не можем, к сожалению, не отметить некоторой резкости и пристрастности его оценок.

Варлам Шаламов

Мария Вениаминовна, любительница стихов

В детстве и юности я прослушал миллион церковных служб разного размера и качества — от предсмертных торопливых исповеданий, спешного отпуска грехов с дорожными дарами до нарочито медлительных великолепнейших пасхальных богослужений с тремя, кажется, епископами — но не запомнил даже верлибра «Отче наш».

В детстве и юности я прослушал миллион пианистов, певцов, скрипачей, виолончелистов и не нашел в себе желания и силы повторить собственной рукой хотя бы «чижик-пыжик». Это — не похвала невежеству, а особенности моего духовного роста, где живая жизнь, самоличное участие в живой жизни ценилось превыше всего — вне религии и вне музыки.

Я не интересуюсь музыкой настолько, чтобы искать в ней какой- то поддержки, опоры духовной или душевной, нравственной или физической. Не представляю себе свое перо у нотной тетради. Исполнительское искусство мне еще более чуждо.

Пишу я стихи с детства, но не музыкальное начало их диктует. Стихи — это особая область человеческой деятельности, особая область словесного искусства, лишь косвенно связанная с любым другим искусством — живописью, скульптурой, архитектурой, танцем, музыкой. Из других муз лично мне более близка живопись — я бываю на выставках, но никогда не бывал ни на одном концерте по собственному желанию. Все это при полном сознании, что стихи рождаются не от музыки, не от других стихов. Стихи рождаются от жизни.

Музыка революции, о которой писал Блок, не имеет ничего общего ни с употреблением гамм, ни с тайнами контрапункта. Кстати, у Блока не было музыкального слуха, и он жадно коллекционировал самые низкопробные романсы, вроде «Дышала ночь восторгом сладострастья», и все такое прочее. В любви к такого рода сочинениям нет ничего зазорного, разумеется. Поэт, гений, каким был Блок, вправе использовать, что так или иначе служит (или может послужить) его высшей цели.

«Шум времени» Мандельштама — это тоже ведь не партитура скрябинского «Прометея». Поэт услышал бы этот шум и без Скрябина.

Однако и «музыка революции», и «шум времени» — понятия вполне конкретные — ритмического рода, возникающие в мозгу поэта, а не музыканта, не композитора.

Пастернак стал поэтом не музыкального начала, а именно этого шума времени, музыки эпохи. Он пытался выразить этот шум, этот голос в стихах и достиг огромных удач, огромных успехов.

Философия Марбургской школы не имела тут никакого значения, равно как и музыка Скрябина. Стихи — это стихи.

В стихах я всегда нуждался, в музыке — никогда.

Я, конечно, знал о бурной общественной деятельности Юдиной, выражаемой в такой своеобразной форме, но отвратительной и неприемлемой для меня — организации панихид, молебнов. Я, правда, не знаю хорошо разницу между панихидой и молебном — что тут за здравие, что за упокой — я твердо не помню. На эти панихиды привлекалось множество моих знакомых — все оплачено — Юдина платит за Бортнянского, но я ни на одной такой панихиде ни в одном московском храме не бывал.

И обращаться к моей душе с помощью церковных песнопений было занятием неблагодарным, обреченным на неудачу.

Я знал, конечно, что она — большой пианист, что она играла на похоронах Пастернака в Переделкино. Знаю, что именно она прислала букет белых роз в час необъяснимой «опалы» Эренбургу.

Словом, пульс Юдиной бился сверхнапряженно.

Но вокруг Юдиной стоял частокол из церковных молитв, из ханжеских выходок. Все это не могло мне нравиться, и не понравилось... Ни в Бога, ни в Христа я никогда не верил. Даже как-то стеснялся беседовать на эту прозрачнейшую, яснейшую тему с верующими людьми.

Возможно, Юдина и не была ханжой. Но тогда еще хуже. Тогда у меня бы тень уважения к ее имени исчезла.

Словом, я не стремился к встречам со столь популярной московской дамой.

Писать стихи меня учила не религия, не церковь, не «Отче наш» и не музыка.

Познакомился я с ней у Надежды Яковлевны Мандельштам. Даже и познакомлен не был — Надежда Яковлевна не назвала мне ее имени, думая, вероятно, что я обязан знать ее — как кинозвезду — в лицо.

Жара стояла страшенная, и я целыми днями пропадал на пляжах Серебряного бора. На белой коже рук, шее моей новой знакомой не было и тени загара, тени солнца. Сине-белая кожа рук, крупнота тела в каком-то полотняном, хлопающем белыми жесткими крыльями халате.

Мы оба торопились домой, сели в последнем вагоне последнего маршрута метро вместе, и я попросил ее записать мне в тетрадку свой телефон и адрес, боясь не расслышать из-за грохота метрополитенной скачки и из-за собственной глухоты.

Ангельские полотняные крылья порывисто хлопнули, и моя новая знакомая записала в тетрадку: «Мария Вениаминовна, любительница стихов».

Вскоре вышла моя книжка «Дорога и судьба», и я послал сборник Юдиной на ее Ростовскую набережную.

Ответное письмо мне не понравилось решительно. И не из-за «прогрессивных» цитат из Священного Писания, хотя и это было грубой, наивной работой, подобной попытке со взломом открыть тайны моей души, ворваться с ломом в самое личное.

Дело было в другом. Письмо ярко показывало — что музыка не соответствует тому, чтобы найти в стихах важное, единственное, ради чего пишутся стихи.

Поэт становится поэтом в тот самый час, когда поймет, что никакие стихи — ни свои, ни чужие, ему больше не нужны. Осталось только колесо стихотворения — не то штурвал корабля при кораблекрушении, не то управление космической ракетой, не то колесо-дыба.

Вот эта суть дела и не была уловлена, понята, подчеркнута Юдиной.

Оценки Юдиной были продиктованы не знанием стихов, не любовью к стихам, а тем, чем руководствуется болельщик футбольной команды.

Я понял лишний раз то, что знал и раньше — что стихи и музыка это разные миры. Я понял, что эта любительница стихов, которой стихи-то и не нужны.

Впрочем, вот ее письмо:

« [крест]

Москва, 12 июля (29 июня) 1967 г. (СВЯТЫХ И всехсильных Первоверховных апостолов Петра и Павла)

Дорогой глубокоуважаемый Варлам Тихонович!

Великое Вам спасибо за стихи, за память обо мне, грешной, за подпись. Стихи — великолепны, многие — неожиданны, ярки, самобытны, везде, везде — Божия Правда.

«От казни до казни

Смиренно иди...

И иго мне благо

И бремя легко…».

Стихи — не толкуются так примитивно. Стихи — гораздо более тонкая механика. Но даже в этом смысле суть моего «Аввакума» не уловлена Юдиной вовсе.

Конечно, мастер получает удовлетворение от тонкости своей только сам, для себя.

В сборнике этом много новых стихотворений, впервые присутствующих в русской лирике. Вот их бы и похвалить.

«Ты должен вечно видеть

Чужих страданий свет»

Это — наиболее примитивное, наиболее грубое, наиболее слабое, искусственное в чем-то стихотворение. Стихи — это стигматы, это новинка, и, как новинка, имеют право на публикацию. Но это — литературная новинка, искусственное произведение при всей прогрессивности морали его.

В стихотворении «Стихи — это стигматы» нарушено важное условие поэтической работы, важное правило. Правило заключается в том, что, начиная стихотворение, поэт не должен знать, не знает, чем его кончит. Поэтому хорошее стихотворение — «Стихи — это стигматы» — имеет право, из-за своей новизны по мысли, на прозаические по существу находки и новинки. В этом же сборнике есть стихотворение «Кристаллы», одинаковое по размеру со стихотворением «Стихи — это стигматы», одинаковой (с ним) находки по мысли.

Но «Кристаллы» дали более интересное развитие темы, более поэтическое ее решение в смысле разгрома эмпиреи. Поиски здесь дали более удачные результаты при «одинаковых средствах выражения».

В «Кристаллах» есть еще и важное обстоятельство. Две первые строки последней строфы:

«Снег падает устало,

Снежинки давят плечи.

Стихи — это кристаллы,

Кристаллы нашей речи», —

могли бы быть заменены другими, более близкими к общему тону стихотворения. Снегу тут вовсе не обязательно падать устало, давить плечи, это мешает рассмотреть их воистину кристаллическое сложение, на что и было обращено мое внимание редактором сборника при подготовке сборника к печати. Этого сделать почему-то нельзя, а почему — я и сам не знаю.

«Кристаллы», как мысль, идея, имеют книжное, литературное происхождение от лингвистической формулы — «слова — это кристаллы речи» — автор сделал все, чтобы увести свое искусство в более важную сторону.

В сборнике были «Лицо», «Бивень», «Горный водопад», «Раковины», «Кристаллы» и многое другое, организованное в звуковой части самым наилучшим образом.

Ухо музыканта-профессионала не уловило звукового строя целого ряда стихотворений. Организация гласных и согласных, рифмы как поисковый инструмент остались вне внимания музыканта.

...Стихи и музыка — не только не родные сестры, но чужие друг другу в доме искусства.

Звуковая организация стихотворения не имеет ничего общего ни с музыкой, ни с ораторским искусством, ни с архитектурой — «каменной музыкой», ни с танцем.

Стихи — это стихи.

В «Лице» поэтическая система добыта с помощью поэтических же средств, не имеет никаких аналогов — ни в русской, ни в мировой лирике.

Автору, естественно, хотелось бы, чтобы «Лицо» было замечено, тем более, что сборник имел рецензии, был быстро распродан и так далее.

«И природа, Природа, Тварность и София-Премудрость (кстати, пишу, увы, с опозданием, но сегодня и день Ангела приснопамятного о. Павла (Александровича) Флоренского, певца Софии».

Все это — язык не для меня. Я, хотя и принадлежу к Тварности, истолкователем ее выступать не хочу...»

(Впрочем, я знал Флоренского: не то, что знал, а видел его издали в коридоре редакции журнала «СОРЕНА» — социалистическая реконструкция и наука — так расшифровывались эти шесть букв. Показывал мне его пальцем Олег Писаржевский, работавший в те годы в СОРЕНА. Писаржевский же, ученик академика Круга — академика по электрической части — в сущности ученика Флоренского — говорил, что из бесед с Павлом Александровичем выросло немало профессорско-докторских диссертаций. Знал он и другую, не электрическую профессию Павла Александровича — толстый том об основах православной веры «Столп и утверждение истины» — последнее слово тогдашней православной апологетики. Писаржевский говорил мне, что Флоренский не берет гонораров за свои статьи.

П.А. Флоренский был редактором отдела электричества первой Советской Технической энциклопедии и автором ряда главных ее статей.

Был он еще специалистом, кажется, по взрывчатке; изобрел какой-то новый динамит. Маленький такой, сухонький старичок с палочкой, в старом сером пиджачке, Флоренский был универсалом. Доклад его об обратной перспективе, читаемый в Наркомпросе в 1921 году, мне удалось прочесть лишь года два назад.

«Еще и еще благодарю Вас за все, дорогой поэт. (Опаздываю я везде и во всем: и мне выпадает нелегкая доля осуществлять лишь малую долю мне данных возможностей в искусстве, насыщая таковое, скажем, теологическими размышлениями — ибо полной стеной высятся на моем пути неисчислимые долженствования».

(«Долженствования» — слово, наряду с «квартиронанимательницей» — весьма соблазняет всякого поэта как бы затолкать такого зверя в каноническую размерную стихотворную строку, как укрепить рифмой. Я обязательно это сделаю. В какой-нибудь анапест «долженствования» обязательно уместятся. – В.Ш.)

«Именно, в свете чужих страданий. Значит, так мне на роду написано, и надеяться, что:

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь...»

Пройдут ли? ...???

Эти вопросительные знаки не вокруг моих стихов, а стихов Пастернака из последнего собранного им сборника «Когда разгуляется». Это из стихотворения «Быть знаменитым — некрасиво», опубликованного в «Дне поэзии» и «Знамени» №5. 19.. г.).

Стихотворение это давалось Пастернаку с большим трудом. После «Стихов из романа» почти два года он не писал, не ладилось, не клеилось что-то.

«Быть знаменитым» — это первое стихотворение, которое им написано после большого перерыва с напряжением значительным. Когда стихотворение выползло в свет, оно имело текст другой, много более худший, хотя и ритм, и мастерство, и поражение, и победа (и живым и только) — все было, но не было стихов.

Через год, когда перо расписалось, Пастернак добился того текста, который и опубликовал.

«Быть знаменитым» — это типичное стихотворение позднего Пастернака — Пастернака периода, когда ни лаконизмом, ни ошеломительной новостью времен «Сестры моей жизни» обойтись было нельзя, и Пастернак стал писать многословные — вроде «Свадьбы», вроде «Русской сказки», выступая в жанре, который сам осуждал.

«Быть знаменитым» — пример именно этого рода, это — прозаическое стихотворение, далекое от строчек: «стихийно-свободной стихии со свободной стихией стиха».

Что было сказать о сути суждений, об опоздании... Возможно, что Мария Вениаминовна опоздала родиться лет на пятьдесят или на сто? Но, с другой стороны, к жертвенности нельзя опоздать, как на спектакль в театре. Жертвенность всегда уместна. Вопрос только ради чего жертва. Мне кажется, что никаких теологических ответов тут нет.

Книга «Дорога и судьба» должна приниматься не как дорога и судьба, а как книга стихов, явление мастерства в тонком словесном деле.

Что-то в этом претенциозном тоне, в этих словесных узорах и узорчиках, в этом кресте, водруженном в начале письма, было очень знакомое. Но что? Откуда я это помню?

Поучающее, вербующее письмо какой-нибудь настырной духовной кормщицы православного корабля? Нет, кормщицы так не пишут. Что-то другое, более земное.

Во время изъятия церковных ценностей и ареста Патриарха Тихона многим рассылались по почте такие немудреные агитки с крестом и апелляцией к Заступнице... Перепиши в четырех экземплярах и разошли знакомым. «Да сохранит тебя Лоза истинная».

«Да хранит Вас Пресвятая Владычица, Заступница наша, Преблагословенная Богородица, Лоза Истинная, Высшая небес.

Глубокий Вам поклон.

Простите — искренно ваша М.В. Юдина».

Дойдя до «Лозы Истинной», я понял, что переписка наша продолжаться не будет.

Так и случилось.

Поделиться:Рекомендуем:

22.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть вторая: «Как машина едет, думаю, сейчас меня заберут»

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

•ПАЛАЧИ. Кто был организатором большого террора в Прикамье?

•История строительства Камского целлюлозно-бумажного комбината и г. Краснокамска в 1930-е гг.

•Ссылка крестьян на Урал в 1930-е годы

КНИГА ПАМЯТИ | Мы все боялись...

КНИГА ПАМЯТИ | «Смерть Сталина спасет Россию»

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus