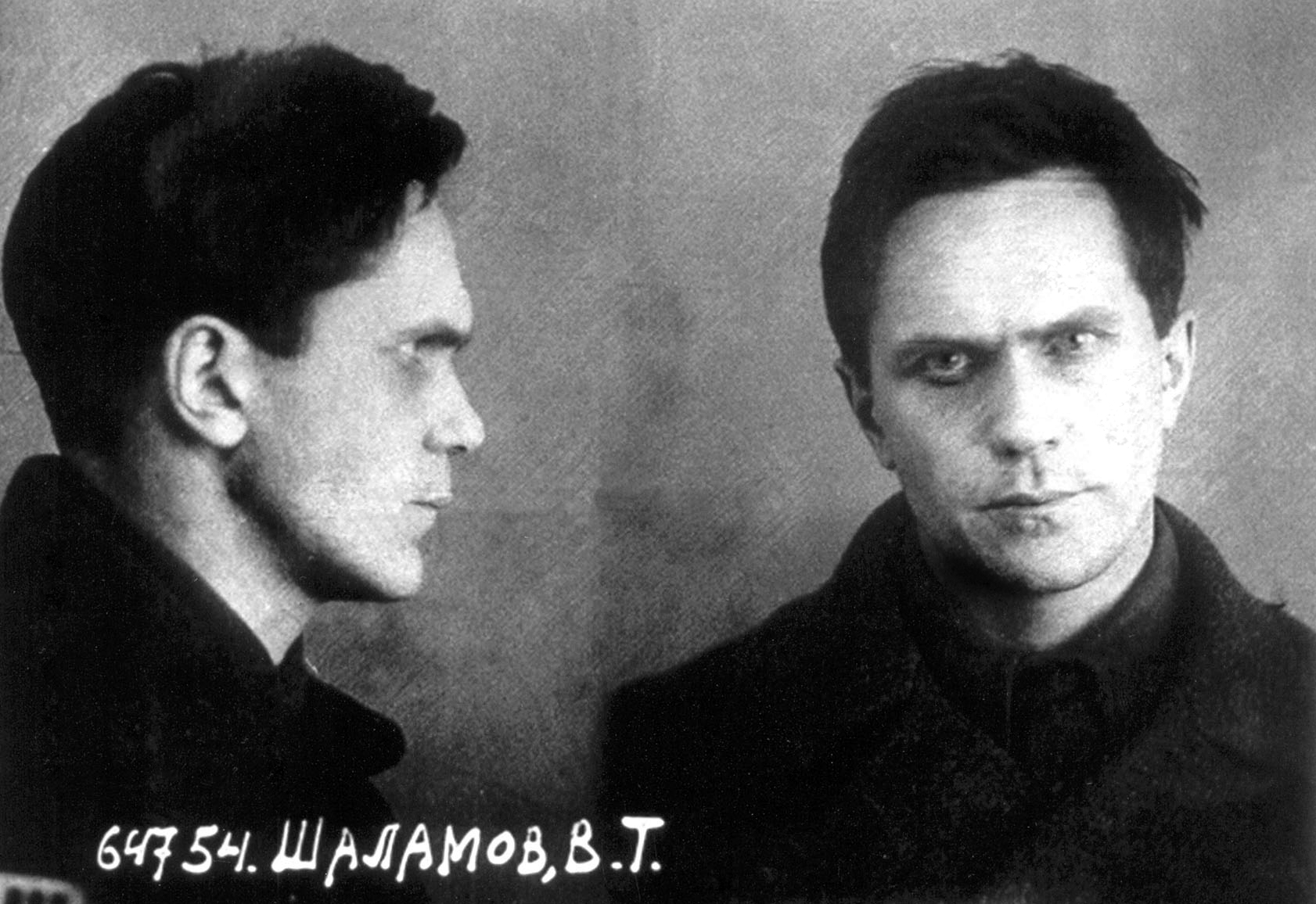

«Слово “ад” лишено всякого эмоционального оттенка». Неизвестный текст Голомштока о Шаламове

Автор: Сергей Бондаренко

17.01.2022

В сороковую годовщину со дня смерти Варлама Шаламова «Уроки Истории» публикуют ранее неизвестный текст о нём –– сценарий радиопередачи памяти автора “Колымских рассказов”, который написал и выпустил в эфир BBC искусствовед Игорь Голомшток.

Обнаружение этого текста и его публикация не были бы возможны без помощи замечательного исследователя творчества Шаламова, Дмитрия Нича. По просьбе редакции Нич написал к тексту краткое вступление, еще раз разъясняющее контекст: взгляд на жизнь и творчество Шаламова из другого времени, из другой страны.

***

Сорок лет назад в советской психушке умер Варлам Шаламов.

19 января Русская служба Би-Би-Си выпустила в эфир сообщение о его трагической смерти авторства Игоря Голомштока.

«Из тех, кто прошел то, что прошел Шаламов, сохранились единицы, может быть десятки, а из обладающих к тому же мужеством и талантом воплотить свой опыт в художественную форму литературы, сохранился он один. … В СССР напечатаны только два-три небольших сборника стихов Варлама Тихоновича Шаламова, проза же его опубликована на многих европейских языках и принесла ему славу одного из крупнейших современных прозаиков. Как писала в свое время лондонская «Дейли Телеграф»: «Литературный талант Шаламова столь же велик, сколь трагичной была вся его жизнь»».

Голомшток, потерявший в репрессиях тридцатых годов отца, рос на Колыме (парадоксальным образом в семье лагерного начальника), поэтому фактура и атмосфера «Колымских рассказов» не были для него чужими. С Шаламовым он познакомился в середине шестидесятых годов в доме Надежды Мандельштам: «Варлам Тихонович Шаламов, похожий на старый огромный рассохшийся шкаф». На суде по делу Андрея Синявского и Юлия Даниэля Голомшток вел записи заседаний, которые попадали в дом диссидента Леонида Пинского и страстно там обсуждались. После одного из таких обсуждений Шаламов написал свое известное «антисоветское», согласно вердикту суда, «Письмо старому другу», включенное как итоговый документ в «Белую книгу» Александра Гинзбурга.

В 1972 году Голомшток был вынужден покинуть СССР и преподавал в английских университетах, где в числе прочих познакомил с «Колымскими рассказами» своего студента, в будущем известного слависта и переводчика, Роберта Чандлера, спустя несколько лет опубликовавшего несколько переводов в дублинском журнале Cyphers. «Я даже хотел писать работу в Оксфорде о Шаламове, но мне отказали по той причине, что о таком писателе почти ничего не было известно», – говорит Чандлер.

Устранить эту зияющую лакуну призван был сборник прозы Шаламова на родном языке, составлением которого занимался Михаил Геллер. «Уже давно я ношусь с идеей издать здесь вещи Шаламова более менее полным томом в хорошем английском переводе, – пишет Геллеру Голомшток. – Делу мешает только отсутствие рукописей. … Я только хочу, чтобы Шаламов был издан как можно полнее, ибо печатать его отдельными рассказами раз в три месяца, как это делал “Новый журнал”, считаю преступлением перед автором. … Я был знаком с пятитомником, составленном Леонидом Ефимовичем Пинским вместе с автором».

Русский сборник «Колымских рассказов» вышел в Лондоне в 1978 году. Основой его, с высочайшей степенью вероятности, послужила рукопись, десятилетием ранее переданная Шаламовым через супругов Хенкиных в парижское издательство YMCA-Press и с тех пор бесследно исчезнувшая.

В интервью 2013 года Голомшток говорит: «При чтении “Колымских рассказов” я воспринимал их не только как документальный материал, который на Колыме задел краем мое еще детское сознание и осел где-то в глубине души, но и как высокую литературу. В своем отношении к литературному произведению, как и ко всякому произведению искусства, я с давних пор следую старому афоризму – “стиль – это человек”. И сквозь стилистику рассказов для меня просвечивал автор – абсолютной честности, высокого (опять) морального императива, талант, для которого слово – не элемент изящной словесности, а точный эквивалент мысли и явления, которое оно обозначает. Что не часто встречается в литературе. … Я читал их, почти не отрываясь, целые сутки».

Поколение Синявского и Голомштока вообще намного адекватнее понимало прозу Шаламова, чем его ровесники — ему была близка эта безжалостная эстетика.

В 1980 году Голомшток написал для Русской службы Би-Би-Си большую статью под названием «”Колымские рассказы” Шаламова». «В этой адекватности личного – уникального – опыта и литературного таланта и заключается огромная художественная сила рассказов Шаламова. Он описывает последний круг лагерного ада, ту запредельную реальность человеческой боли, отчаяния, страдания, которая, пожалуй, еще не была объектом отражения в мировой литературе. Эта реальность существует по своей собственной шкале моральных ценностей, где наши обычные представления о жизни уже перестают иметь значение. … Покоен и нетороплив голос автора “Колымских рассказов”, звучащий как бы из той запредельной сферы бытия, расположенной по ту сторону обычных представлений о добре и зле, где уже нет места торопливости, беспокойству и пафосу обличения. В его сознании как на пластинке дагерротипа, навеки отпечатались призрачные картины, в которых акварельные краски северной природы оттеняют кошмары лагерной жизни. Шаламов просто бережно и осторожно переносит их на бумагу. В этом – специфика точной, почти документальной и в то же время удивительно поэтичной прозы Шаламова».

Остается добавить, что от Шаламова избавились как раз в годы и вследствие его мирового признания — двухтомник «Колымских рассказов» на английском и трехтомник на французском вышли в период 1980-1982 гг.

26.1.1982

Шаламов

Диск /Галич – “Облака”, 1й куплет/

Нарр.: Умер Варлам Тихонович Шаламов – двадцатилетний узник сталинских лагерей, автор “Колымских рассказов”, поэт, писатель, которого сейчас с полным правом можно назвать одним из крупнейших.

В предисловии к русскому изданию “Колымских рассказов” Шаламова профессор парижской Сорбонны Михаил Геллер пишет:

Гол 1: Трагическая судьба русских писателей не удивляет уже давно. Она стала как бы их предназначением. Но даже в русской литературе трудно найти судьбу страшнее.

Диск, Галич “Облака” 3 куплета

Нарр.: В 1929 году, тогда еще студент МГУ и начинающий писатель, Варлам Тихонович Шаламов был арестован и осужден за троцкизм на 5 лет лагерей. Этот свой первый срок он отбывал в Вишерском лагере, входившим в систему Соловецких лагерей особого назначения, о которых он пишет сам:

Гол 3: Здесь… проводился великий эксперимент растления человеческих душ, распространенный потом на всю страну и обернувшийся кровью 37-го года. Именно здесь и тогда проводился первый опыт новой лагерной системы –– самоохрана, “перековка”, питание в зависимости от выработки, зачеты рабочих дней в зависимости от результатов труда.. Именно после Вишеры число заключенных в стране достигло 12 миллионов человек.

Нарр.: Полностью отбыв свой срок, Шаламов в 1937 году был снова осужден на 5 лет и попал на Колыму. В 42 год, как и у всех политических заключенных, этот срок был автоматически продлен “до конца войны”, а еще через год на Шаламова заводится новое дело: в частности, его обвиняют в том, что он хвалил писателя-эмигранта Бунина. В результате –– еще 10 лет лагерей. В общей сложности Шаламов провел на Колыме почти 17 лет: в самых страшных лагерях, в самое страшное время и по самой страшной статье –– КРТД, т.е. контрреволюционная деятельность плюс троцкизм.

Их тех, кто прошел то, что прошел Шаламов, сохранились единицы, может быть, десятки, а из обладающих к тому же мужеством и талантом воплотить свой опыт в художественную форму литературы, сохранился он один.

Солженицын в “Архипелаге ГУЛАГе” пишет о Шаламове:

Гол 2: Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к

которому тянул весь наш лагерный быт.. Может быть в “Колымских рассказах” Шаламова читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния.

Нарр.: Биография Шаламова еще не написана, а его “Колымские рассказы” – это не мемуары. Рассказчик выступает в них под разными именами: Крис, Глебов, Андреев, Голубев, Шаламов. Но, по сути, это одно лицо, ибо то, что случалось с каждым их них, случалось, или могло случиться, и с реальным автором этих рассказов.

Гол 3: В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, побоях десятников, старост из блатарей, конвоя. Эти сроки многократно проверены. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища.

Нарр.: Шаламов умирал неоднократно: от непосильной работы в забое при 60 градусном морозе, от побоев, от голода.

Гол 3: Санитары свели меня с площадки десятичных весов. Их могучие холодные руки не давали мне опуститься на пол.

– Сколько? – крикнул врач, со стуком макая перо в чернильницу-непроливайку.

– Сорок восемь.

Меня уложили на носилки. Мой рост – сто восемьдесят сантиметров, мой нормальный вес – восемьдесят килограммов. Вес костей – сорок два процента общего веса – тридцать два килограмма. В этот ледяной вечер у меня осталось шестнадцать килограммов, ровно пуд всего: кожи, мяса, внутренностей и мозга. Я не мог бы высчитать все это тогда, но я смутно понимал, что все это делает врач, глядящий на меня исподлобья.

Нарр.: В своих рассказах Шаламов не воссоздает характеров персонажей, а описывает состояния – состояния человека, заключенного, в последнем кругу лагерного ада, за пределами всех обычных человеческих измерений и оценок.

Гол 3: Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания…Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями, и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны – взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра, и иногда решались сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» – премиальный килограмм хлеба, – просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером – отдать давнишний долг.

Нарр.: Выжить в этих нечеловеческих условиях Шаламову помогли несколько обстоятельств, а главное, его ранний лагерный опыт, приобретенный в времена еще сравнительно вегетарианские. И в 37 году, когда он влился в миллионный поток обитателей колымского ада, он был уже опытным зеком. Пройдя золотые забои, будучи неоднократно выброшен ими как отход производства, в качестве умирающего доходяги, Шаламов рано понял, что единственный способ сохраниться –– это избежать работы на приисках. Его политическая статья и литер КРТД абсолютно исключали для него возможность обычного пути: стать лагерным придурком, устроиться на кухне, при хлеборезке, дневальным к начальству. Но лагерный опыт Шаламова и сам по себе не исключал для него возможность этого пути, ибо он неизбежно означал сделки с начальством, блатарями, необходимость красть, обманывать, стучать на людей. Шаламов рано понял, что духовное растление в условиях лагеря влечет за собой физическую смерть.

В одном из рассказов Шаламов описывает, как охранники, выполняя лагерное предписание, отбирают у инвалидов, перед тем как отправить их в изолятор, все личные вещи, включая и протезы. Напарник Шаламова Гриша отдает свой искусственный глаз:

Гол 3: Пока записывали Гришин глаз, заведующий изолятором развеселился и хихикал неудержимо.

– Тот, значит, руку, тот ногу, тот ухо, тот спину, а этот – глаз. Все части тела соберем. А ты чего? – Он внимательно оглядел меня голого. – Ты что сдашь? Душу сдашь?

– Нет, – сказал я. – Душу я не сдам.

Нарр.: Каждое утро один из героев Шаламова /а, может быть и сам Шаламов/ как молитву, повторяет сочиненные им самим моральные заповеди: ничего не проси, не кради, не предавай. Повторяет не из высоких побуждений, а потому, что на основании лагерного опыта точно знает: отступление от этих основ означает гибель. И Шаламов подводит итог:

Гол 3: Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт – целиком отрицательный, до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни – еще не самое страшное. Самое страшное – это когда это самое дно жизни человек начинает – навсегда – чувствовать в своей собственностью, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта, когда мораль блатарей применяется в вольной жизни…Примеров растления много. Моральная граница, рубеж очень важны для заключенного. Это – главный вопрос его жизни. Остался он человеком или нет?.. Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и 99% людей этой пробы не выдержали.

Нарр.: Шаламов эту пробу выдержал прежде всего потому, что понял, что единственной путеводной нитью в этих блужданиях по лабиринтам лагерной морали является не звериный материальный расчет, а простой человеческий инстинкт. Именно этот инстинкт в одном из его рассказов заставляет заключенного-доходягу выскочить из шурфа, чтоб избавить от пули охранника другого заключенного. Именно этот инстинкт побуждает врача положить Голубева /или Шаламова/ на операцию и вырезать ему несуществующий аппендицит, чтобы спасти его от отправки в смертельный забой. Повинуясь ему, сам Шаламов, уже в конце срока, когда он работает фельдшером в лагерной больнице – кладет в палату заключенную Лиду, чтобы спасти ее от преследований начальства. Впоследствие эта Лида, став секретарем начальника и перепечатывая документы Шаламова, по его просьбе пропускает в его обвинительном заключении букву Т /троцкизм/ , что дает ему формальное право на освобождение.

Писатель Андрей Синявский, сам бывший лагерник, говорит о “Колымских рассказах” Шаламова:

ТАЙП /Синявский/:

Диск: Галич – “Облака”.

Нарр. Это сценарий радиопередачи. Ее читают на несколько голосов. Здесь и далее в начале абзаца с прописной буквы – один из рассказчиков: Срок Шаламова кончился в 1953 году – в год смерти Сталина, но еще несколько лет он добивается разрешения выезда с Колымы. В рассказе “Поезд” Шаламов описывает свое возвращение с Колымы: дым поезда, гудок паравоза, вагоны –– то, что вместе с буханками хлеба было на протяжении 17-ти лет главной темой сновидений заключенного. Однако в реальности оказалось мало от этих снов. В вагоне автор оказывается среди того же возвращающегося вместе с ним лагерного мира: воров, проституток, лейтенантов, мешочников..

Гол 3: На третий день совместной жизни в этом трясущемся вагоне сосед мой, составив обо мне представление полное, ясное и безусловно правильное, хотя я ничего о себе не рассказывал, сказал мне быстро, пока внимание других соседей было чем-то отвлечено:

– У меня в Москве пересадка. Ты поможешь мне одну плетенку вытащить через проходную. Сквозь весы?

– Меня же встречают в Москве.

– Ах да. Я и забыл, что у вас – встреча…

Ярославский вокзал. Шум, городской прибой Москвы – города, который был мне роднее всех городов мира Остановившийся вагон. Родное лицо жены, встречающей меня – так же, как и раньше, когда я возвращался из многочисленных своих поездок. На этот раз командировка была длительной – почти семнадцать лет. А самое главное – я возвращался не из командировки. Я возвращался из ада.

Нарр.: В контексте прозы Шаламова слово “ад” лишено всякого эмоционального оттенка: оно является лишь точным обозначением места, которое существует не только в потустороннем мире, но и на земле.

Варлам Тихонович вернулся в Москву в 1955 или 56 году. 17-летнее пребывание в лагерях сделало его чужим для своей семьи, и ему самому все казалось чужим в этом благополучном мире. Его друзьям /в числе которых была и Надежда Яковлевна Мандельштам/ с трудом удалось извлечь его из одиночества, заставить показаться в редакциях, начать писать. Журналы печатают его стихи, появляются 2 или 3 его сборника. Многое изменилось за эти годы. Возникающие социальные движения порождали надежды на лучшее. Так, судебный процесс над писателями Синявским и Даниэлем, прогремевший в 1966 году, был оценен Шаламовым как первый со времен советской власти политический процесс, на котором обвиняемые не признали своей вины. Тогда в Москве в самиздате ходило так называемое “Письмо к старому другу”, впоследствие включенное Александром Гинзбургом в свою белую книгу по этому процессу.

Шаламов не поставил под ним своей подписи, но теперь, после смерти писателя, очевидно, можно уже открыть его авторство. Свой анализ значения для страны этого процесса Шаламов заканчивал следующими словами:

Гол 3: «Многие из соотечественников наших говорят: “Не нужно рассказывать иностранцу истину о России, следует скрывать от них язвы отечества”. Эти слова, по нашему мнению, совершенно противны и здравой логике, и личному достоинству…Люди, желающие скрывать и утаивать язвы, похожи на опасных больных, которые предпочли бы страдать и умирать скорее, чем призвать на помощь искусного врача, который бы их исцелил и возвратил бы им обновленные свежие силы. Для России этот врач — гласность!”.

Нарр.: К этому времени Шаламов уже закончил в основном свои “Колымские рассказы”, в которых вскрыл самые страшные язвы советского общества, выставив их не просто для обозрения, а для лечения. Но когда он попытался напечатать кое-что в советских журналах, из редакции одного из них он получил лаконичный ответ:

Гол 4: Ваши рассказы не могут быть напечатаны из-за их антигуманизма.

Нарр.: “Гуманисты” из советских редакций и прочих учреждений больше всего на свете боялись обнародования фактов, и последующее подавление любых проявлений гласности похоронили всякие надежды на лучшее. Но самый страшный удар наносит писателю судьба его рассказов на западе. Как пишет профессор Геллер:

Гол 1: “Колымские рассказы”, попав на Запад, не выходят отдельной книгой, а печатаются на протяжении многих лет, по одному-два, вразброс, бессистемно, нередко “исправленные”. Как если бы картина Рембрандта обнаруженная на чердаке, была разрезана на мелкие куски, а потом демонстрировалась как куча обрезков… в 1967 году два десятка рассказов Шаламова вышли на немецком языке, а потом в переводе с немецкого и с ошибкой в фамилии автора – были напечатаны во Франции. В 1969 году на французском языке вышел второй сборник Шаламова –– 27 рассказов, переведенных на этот раз с русского. А на русском языке книги так и не было.

Нарр.: Тогда для нормальных западных людей все это казалось нереальным, чем то вроде “Марсианских хроник” Рэя Брэдбери, или, как назвал это Генрих Белль, “отражением виденного в вогнутом зеркале подземного мира”. Только потом, уже после выхода на Западе солженицынского “Архипелага ГУЛАГа”, солидные /но все-таки не полные/ издания “Колымских рассказов” появились по-английски, по-русски и на других языках. Но для Шаламова было уже слишком поздно. В 1973 году его вызвал Борис Полевой –– редактор журнала “Юность” и предложил отречься от своих “Колымских рассказов”. Взамен ему было обещано печатать его стихи. Шаламов считал себя поэтом, и был таковым, а другой надежды что-либо напечатать на родине у него не оставалось. И он подписал бумажку, и она была напечатана в “Литературной газете”, и там значилось, что “проблематика “Колымских рассказов” снята жизнью”. Конечно, Шаламов так не думал. И это был последний удар, который нанесла ему его страшная судьба: выдержав пробу лагерем, он не сориентировался в жизни вне зоны. В последние годы он снова замкнулся в себе, вел жизнь отшельника, порвал с друзьями, почти ни с кем не общался. Года два назад он ослеп и был помещен в подмосковный дом для престарелых. Здесь Варлам Тихонович Шаламов скончался –– 17 января этого года.

Александр Галич посвятил Шаламову одну из своих песен. Она называется “Все не во время”. Запись ее была сделана во время одного из концертов Галича на Западе. Исполнением этой песни мы закончим передачу, посвященную памяти Варлама Тихоновича Шаламова.

Редакция “Уроков Истории” благодарит Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском Университете за возможность публикации материалов фонда FSO 01-061 Golomstok

Поделиться:Рекомендуем:

22.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть вторая: «Как машина едет, думаю, сейчас меня заберут»

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

•Мартиролог репрессированных

•История строительства Камского целлюлозно-бумажного комбината и г. Краснокамска в 1930-е гг.

•Без вины виноватые

КНИГА ПАМЯТИ | Там были разные люди

КНИГА ПАМЯТИ | Оправдать свое существование на земле

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus