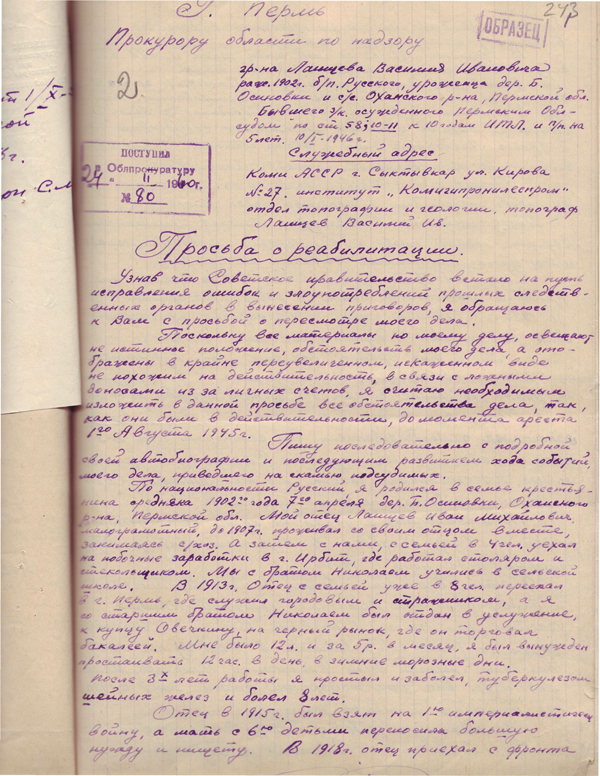

Письмо Лаищева В.И. в Прокуратуру Пермской области с просьбой о пересмотре его дела и реабилитации

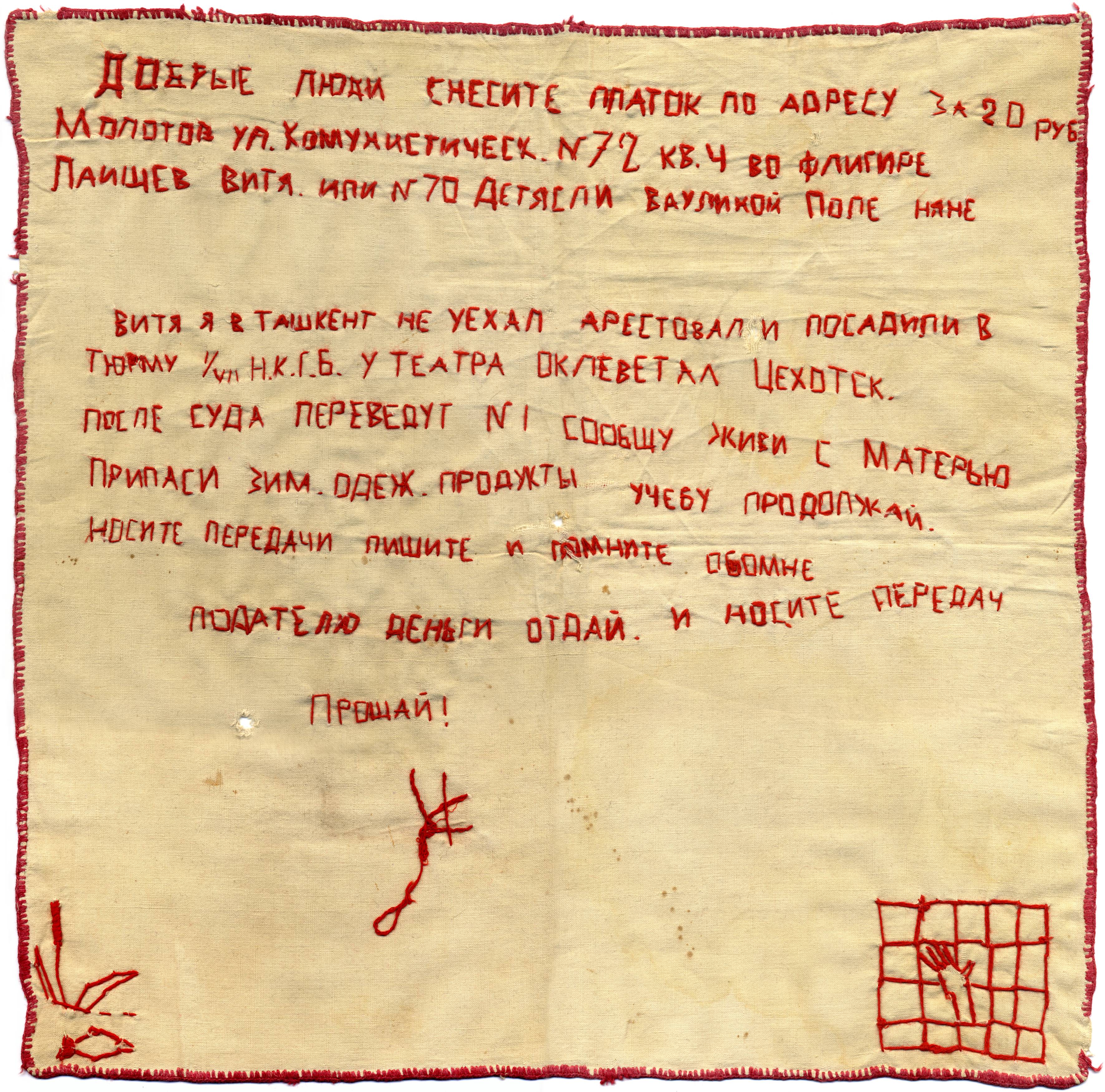

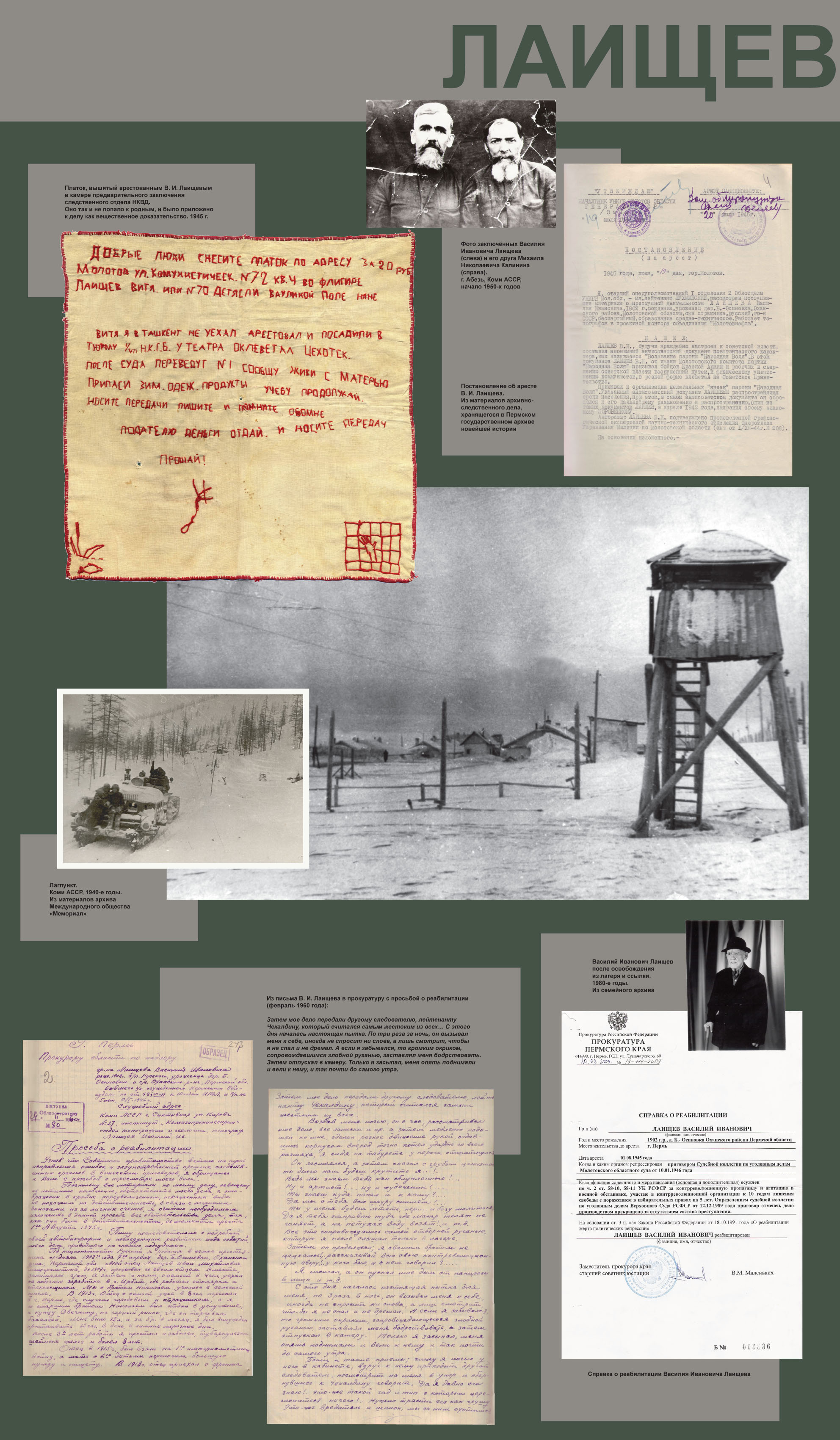

Из воспоминаний сына - Виталия Лаищева: "Сидя в СИЗО, отец искал любые способы сообщить мне о том, где находится. Письма-то писать не разрешали. И вот придумал: взял белую тряпицу, как-то раздобыл иголку и красные нитки и вышил такое письмо. Большинства знаков препинания отец не вышил, скорее всего, из-за экономии времени и ниток. К сожалению, письмо до меня не дошло. В камеру к отцу поместили так называемую подсадную утку – провокатора. Тот сказал, что скоро выйдет на волю. Отец доверился ему, дал платок, просил передать мне. Но провокатор отдал его следователю, а тот приобщил к делу, как вещественное доказательство".

19 февраля 1960 г.

г. Сыктывкар

Коми АССР

ПРОСЬБА О РЕАБИЛИТАЦИИ

Узнав, что Советское правительство встало на путь исправления ошибок и злоупотреблений прошлых следственных органов в вынесении приговоров, я обращаюсь к Вам с просьбой о пересмотре моего дела.

Поскольку все материалы по моему делу освещают не истинное положение обстоятельств моего дела, а отображены в крайне преувеличенном искаженном виде, непохожем на действительность, в связи с ложными доносами из-за личных счетов, я считаю необходимым изложить в данной просьбе все обстоятельства дела так, как они были в действительности до момента ареста 1-го августа 1945 г.

Пишу последовательно с подробной своей автобиографией и последующим развитием хода событий моего дела, приведшего на скамью подсудимых.

По национальности русский, родился я в семье крестьянина средняка 7 апреля 1902 г. в деревне Большая Осиповка Оханского р-на Пермской области. Мой отец, Лаищев Иван Михайлович, был малограмотный. До 1907 г. проживал со своим отцом вместе, занимаясь сельским хозяйством. А затем с нами, с семьей в 4 человека, уехал на побочные заработки в г. Ирбит, где работал столяром и стекольщиком. Мы с братом Николаем учились в сельской школе. В 1913 г. Отец с семьей уже 8 человек переехал в г. Пермь, где служил городовым и стражником, а я со старшим братом Николаем был отдан в услужение к купцу Овечкину, на черный рынок, где он торговал бакалеей. Мне было 12 лет и за 5 руб. в месяц я был вынужден простаивать 12 часов в день, в зимние морозные дни.

После 3-х лет работы я простыл и заболел туберкулезом шейных желез и болел 8 лет.

Отец в 1915 г. был взят на 1-ю империалистическую войну, а мать с 6-ю детьми переносила большую нужду и нищету. В 1918 г. отец приехал с фронта больной и контуженный и мы переехали в деревню Б.Осиновку, к деду со всей семьей.

В голодный 1921-1922 год мой отец, мать и дед с бабушкой померли от голода и эпидемии тифа. Оставшись один с малолетними братьями и сестрами, не имея никаких средств к существованию (так как в голодный год все было съедено и продано), я был вынужден отдать в детдом малолетних: сестру Раю 4-х лет и брата Александра 6 лет. А двоих постарше взяли на воспитание дяди, брата 15 лет и сестру Анну 13 лет.

Оставшись в дедовом доме, я не имел ни лошади ни коровы, только дом и небольшой надел земли. После женитьбы в 1923 г. жена Пелагея Дмитриевна Ваулина привела корову, а дяди помогли приобрести лошадь, и мы стали заниматься сельским хозяйством.

Старший брат Николай был в это время на фронтах гражданской войны в рядах Красной Армии до 1920 г. а затем служил сверхсрочно, приезжал один раз ко мне в деревню, советуя учиться.

Я в это время все еще болел туберкулезом до 1924 г. а поэтому меня на призыве в Красную Армию не взяли, освободив совсем от военной службы по ст.58.

Проживая в деревне Б.Осиновке, я в тоже время занимался самообразованием, был селькором года 2-3 писал заметки в Пермскую газету «Страда» и в центральную «Крестьянская», под псевдонимом «Серп» и «Шип», разоблачая проделки кулачества.

Подготовившись, я уехал на курсы землеустроителей в г. Очер, а затем в Пермский земтехникум, который и закончил в 1930 г.

С этого времени работал землеустроителем и топографом при Пермском производственном участке, при начальниках Отавине, Вшивкове, Шаркове, Зеленине (ныне они работают в ОБЛ землеустройстве начальниками).

Начальниками партий были Черемисинов, Николаев, Малахов и др. Все эти товарищи знают меня с 1930 г. как неплохого топографа-землеустроителя.

За отличную работу был на доске почета с товарищами Кодоловым, Якубовским и Луповым. В 1937 году добровольно перешел с товарищами в ГРК (геолого-разведочную контору) по ул. Комсомольский проспект №20

За 14 лет до 1944 г. я никаких выговоров и взысканий не имел. Работал в должности топографа 1-го разряда, в разъездах по изысканиям и съемкам, до обстоятельств относящихся к делу, истинную суть которых я излагаю ниже.

Работая в геолого-поисковой конторе, по брони во время 2-й Отечественной Войны, я в 1942 году, был переведен из нее в проектный отдел Главного управления «Молотовобъединениенефть», ныне Управление Нефтяной промышленности Пермского Совнархоза.

За все время моей работы я активно всегда выступал на собраниях и производственно-технических совещаниях, критиковал товарищей и начальство по существу, иногда довольно резко, что не совсем нравилось некоторым. В проектном отделе, куда я был переведен, инженеров и техников работало человек 35-40, из которых половина была эвакуирована из Москвы и Ленинграда. Геодезистом-топографом я был один.

Среди специалистов работал один местный механик Цехотский Владимир Иванович 42 лет, взаимоотношения с которым у меня первое время были самые корректные – товарищеские, до определенного времени.

В это время, к моему несчастью, в начале 1943 г. меня на собрании выбирают старшим контролером в наш магазин ОРСа, где я должен был в известные дни, при отоваривании продуктовых и промтоварных карточек проверять правильность отоваривания последних (т.е. выдачу продуктов) нашим служащим и рабочим.

При первых же днях моей работы вечерами я столкнулся с вопиющими фактами самоснабженчества и безобразий со стороны отдельных товарищей (большинство которых принадлежало к начальству) из разных отделов и работников УРСа, большинство которых были эвакуированные евреи.

Я по старой привычке рьяно взялся за дело, за правильность отоваривания продуктовых карточек, несмотря на ранги и чины, не учитывая дальнейших последствий. Фактически происходило так: завозят в магазин продукты и промтовары на определенный контингент, из которых, как качество продуктов так и промтоваров не одинаково. Есть хуже, есть и лучше. Например – привозят масло сливочное, подсолнечное и хлопковое, а по весу отоваривается одинаково так и промтовары.

Я сразу же заметил, что начальство, местком и УРСцы, узнают всех ранее, что привезено в магазин и сразу вечером идут туда. Поговорив с заведующей магазина (она их всех знала и была тоже зависима в некоторой степени от них), они подают через прилавок корзинку и карточки ей и она их отпускает сама, что есть лучшего из продуктов. Получают они все лучшее, масло животное, колбасу, свинину, сахар и пр.

Если же приходит рядовой рабочий, или служащий, то отпускают хлопковое масло, вместо колбас, рыбешку или плохое мясо, вместо сахару конфеты. И это семьям красноармейцев и офицеров, которые были на фронте, а дети у некоторых служащих болели туберкулезом.

Я сперва приглядывался, знакомясь с порядками и клиентурой. Был, безусловно, возмущен этим положением. В довершении всего я заметил, что некоторые лица по знакомству или «блату» отоваривают совсем чужие карточки других ОРСов, одинаковых по цвету с нашими (на рынке их продавали сколько угодно).

Тогда я начал действовать – искоренять это зло, проверяя у некоторых карточки и находя чужие, других ОРСов, возвращал и стыдил прямо в магазине. Раза три попадала и жена Цехотского и ряд других ответственных работников.

Продавцам и заведующей сказал, чтобы не под каким видом не смели транжирить продфонды по чужим карточкам и одинаково снабжали продуктами всех рабочих и служащих, не взирая на личности, в противном случае я должен буду поставить в известность соответствующие организации.

При дальнейшей работе я обнаружил также, что какие-то военные в погонах, не состоявшие у нас по работе, приходят с ордерами (их давал наш местком и УРС) и получают папиросы, сотенные пачки, продукты и даже промтовары, отрезы на костюмы, вино, которое нам давали по ярлыкам в субботу на 0,5 литра.

Я тогда точно установил, что это приходят работники НКГБ из которых человека 3-4 были следователи, которых я потом, после ареста, узнал. Это был Чекалдин и другие (фамилии забыл). Всего их приходило в разное время человек 10.

У нашего УРСа был, очевидно, контакт с ними. На мои замечания и вопросы к ним, почему они снабжаются у нас, при наличии своего ОРСа, они или молча улыбались, или прямо дерзко мне отвечали, что это не мое дело, а они где хотят тут и будут снабжаться. Это было несколько раз и они уже знали, что я старший контролер и знали мою фамилию.

Мой помощник (фамилию забыл) инженер-химик, работающий в лаборатории «Молотовобъединениенефть», ходил редко, избегая этих столкновений, говорил мне не раз, что такими решительными мерами мы наживем себе врагов и неприятности, что нас двое, а их много.

Я верил в свою правоту и продолжал также бороться за правду, зная, что основная масса работников мне благодарна и сочувствует мне. После года этой моей работы я почувствовал недружелюбное отношение ко мне многих работников управления, а также и своего отдела.

Начальником нашего УРСа в то время был эвакуированный еврей (фамилию не помню), он сразу же окружил себя своими друзьями и подхалимами. Должен сообщить, что у нас еще до войны существовало подсобное хозяйство в Верещагинском районе в пос. Кукеты – на разъезде, с площадью земли в 800 га. Здесь производилась посадка картофеля и других овощей. Кроме того, была МТФ и свинотоварная ферма. Работу производили немки, высланные из А.Р. Немцев Поволжья в 1942 г.

Каждую субботу из Кукет, с подсобного хозяйства привозили по 4-5 больших бидонов молока для сотрудников вновь организованной столовой, для ответственных работников управления. Молоко и забитые туши свинины привозилось не в магазин, а в ларек, находящийся во дворе управления, и тут распределялось между сотрудниками, вечерами после работы, но не всем одинаково. Рядовые работники, семьи красноармейцев на детей получали по 0,5 литра молока, а мяса, свинины почти совсем не получали, а работники УРСа и другие, связанные с ними, получали бидонами молоко по 3-5 литров, а также мясо свиное по несколько киллограм. Вся эта выдача производилась вечерами, после всех, нелегально. Все об этом знали, возмущались, но открыто боялись сказать. Все эти факты, как в магазине так и в ларьке при управлении, я записывал - даты и даже фамилии самоснабженцев.

В конце 1943 г. или 1944 г. (не помню) наступил день, когда УРС должен был отчитываться перед общим собранием рабочих и служащих управления «Молотовобъединениенефть». На собрании присутствовало человек 150 в том числе и работники ГРК.

Президиум был заранее подготовлен из людей пользующихся привилегиями во главе с начальником УРСа. После длительного доклада, в котором расхваливалась работа нашего УРСа по сравнению с другими УРСами приступили к прениям.

Все выступавшие из Президиума высказались за хорошее снабжение и работу УРСа, но тут с мест поступили реплики и протесты против этого предложения, чтобы признать работу хорошей, и внесли предложение выслушать содоклад старшего контролера по магазину, т.е. меня Лаищева.

Мне пришлось выступить и тут я на основании подмеченных фактов и записей, начал говорить правду, резкую и беспощадную, разделал под «орех» всю работу УРСа и внес предложение признать работу плохой. Почти все присутствующие поддержали, возглашая «Правильно!..признать работу плохой!» В президиуме стушевались – опешили и, быстро переговорив между собой, ушли из зала собрания, а затем объявили что собрание переносится на другой день, не объяснив – почему?

Все встали и в недоумении и возмущении разошлись по домам, больше уже не собирались и неизвестно как оформили протокол.

Идя домой с химиком, контролером по магазину, он сказал мне, что напрасно я так резко выступал против руководства да еще в военное время, что это мне вряд ли пройдет.

На другой день, придя на работу в проектный отдел, мне товарищи сказали, что меня обвиняют в том, что я якобы сорвал собрание, будучи пьяным, хотя всем было известно что собрание происходило сразу же после работы, а я никуда не отлучался, однако эта клевета была сообщена работникам НКГБ, которые были знакомы с УРСом

Все это вместе взятое породило против меня много недругов, которые стали действовать исподтишка, следя за каждым моим шагом и распространяя против меня всякие небылицы.

Должен осветить и следующий факт, в праздники 1-го Мая или Октябрьские торжества во все время войны местком и руководители устраивали в здании управления большие вечера с выпивкой и закуской, на которые приглашались артисты оперы и балета. На которые, как правило, приглашались также работники НКГБ следователи и др. Отводилась для них отдельная комната с выпивкой и закуской. Я раза два заходил в их комнату с товарищем и узнавал их, это были те, что ходили в магазин к нам. Фамилии я их не знал, а знакомиться не считал нужным. Они меня тоже узнавали и дознавались, в каком отделе я работаю.

В это время 1943 г. управляющим проектным отделом был тов. Егоров, после его перевода в г. Краснокамск, на его место был назначен Цехотский В. И. Таким образом он стал моим начальником.

До этого мы с ним не раз ездили вместе по работе в г. Краснокамск и Чусовские городки. Он по натуре трусливый и мнительный, рассказывал мне, что отец его был поляк, а он родился в России, где и получил образование инженера-механика.

Работал он до этого в конструкторском бюро завода им. Сталина. Был в 1937 г. арестован органами НКГБ с группой сотрудников и просидел 5 мес. в тюрьме, но был выпущен.

После назначения товарища Цехотского управляющим в проектный отдел, он свое корректное отношение ко мне изменил на недружелюбное и придирчивое.

Очевидно, поводом к этом послужило то, что я не раз ловил его жену, до этого с купленными продкарточками, которые она пыталась отоваривать.

Второе главное обстоятельство было следующее:

Летом в июне месяце 1944 г. я был назначен управлением, уполномоченным по доставке семенного картофеля по нарядам из Больше-Усинского района, для посадки в индивидуальных огородах сотрудников управления. В помощь ко мне был прикреплен товарищ Васев (инициалы не помню), инженер-плановик ОКСа нашего управления. Получать нужно было 40-45 тон.

Поехав туда, мы с Васевым захватили кое-что из своих вещей, чтобы выменять для себя немного картофеля для еды. Цехотский намекнул мне, чтобы я ему как-нибудь сумел привезти мешок картофеля, но денег и вещей для обмена не дал. Вполне естественно что я Цехотскому продуктов привезти не смог.

Этот незначительный эпизод, однако, отразился отрицательно на без того плохие наши взаимоотношения с ним. Личное дело он перенес на служебное, стал придираться к

каждому поводу и вести систематическое преследование, у нас получились разногласия и недоразумения.

Выполняемые мною работы производились в городе Краснокамске, съемки, изыскания и пр. по разному строительству, куда я ездил каждую неделю на 2-3 дня. Управляющий Цехотский необоснованно стал мне давать командировки на меньший срок (чем это предусматривалось нормативами) на выполняемую мною работу. Получились неприятные для меня последствия. Я или должен был звонить по телефону из г. Краснокамска к нему в г. Пермь о продлении командировки, для завершения работы, или, не закончив таковую, ехать в г. Пермь, так как срок командировки истек и жить без продления в военное время значит подвергать себя риску.

Эти случаи стали повторяться все чаще. Зная продолжительность срока работы я доказывал ему не раз, когда можно закончить ту или иную работу, но он сознательно делал по своему, сокращая срок работы.

Я морально тяжело переживал это, чувствуя, что у нас не увязки в работе и согласованности, не подозревая, что он делал это сознательно.

Приезжая с работы из г. Краснокамска на ночном поезде в 1 час ночи, я должен был к 9 утра быть на работе в проектном отделе.

Вполне естественно, что работая в командировке, в зимних условиях, в снегу, часто больной, я приезжал сильно уставший. В силу этого я иногда стал опаздывать на работу, опоздал всего 4 раза, на 6-7-9 минут, а один раз на 22 мин.

Все эти опоздания управляющий Цехотский проводил приказом по проектному отделу, как злостные, не слушая и не принимая никаких объяснений, и даже привлек меня к суду, решением которого я был приговорен к вычету из зарплаты 25% в течение 4х мес. (выписки из приказа при деле).

Меня удивляло то обстоятельство, что другие сотрудники, опаздывая на 6-10 минут, не подвергались как я никаким взысканиям, а тем более с занесением в книгу приказов.

Цехотский просто не замечал, или находил их объяснения уважительными, а «охотился» только за мной, следя за каждым промахом, чтобы скомпрометировать меня на производстве и ему это конечно удалось вполне.

Формально он был прав, но я чувствовал, что какой-то невидимый гнет висит надо мной и руководимое кем-то преследование.

Мои командировки участились и приноравливались к моменту отоваривания продуктовых карточек и промтоваров, мне уже контролировать и наблюдать в магазине не было времени, а нападки сыпались на мою голову все чаще. То я мало произвел съемки, то неправильно провел изыскания, то слишком долго работал, задерживая проектирование и т.д.

Незаконно Цехотский записал в книгу приказов будто я отказался от работы по изысканию дороги к нефтескважине, в которой ожидали нефть, хотя туда был назначен опытный работник, дорожник из эвакуированных, который не поехал.

Затем выяснилось, что нефтескважина нефти не дала, а следовательно никакой дороги не требовалось. Тем не менее, Цехотский написал в книгу приказов на меня, за отказ от работы (см. в моем деле) Я в это время работал в г. Краснокамске, ничего не зная (увидел все эти бумажки, подписывая 308 ст.).

Чувствуя, что меня тайно преследует целая группа, выразителем которой являлся Цехотский, я написал заявление о переводе меня обратно в ГРК в топопартию – мне отказали, писал заявление в РКИ о несправедливости Цехотского, заявление так и осталось нерассмотренным.

Таким образом, моя производственная репутация, как добросовестного работника, была подорвана, несмотря на то, что с 1930го по 1944 г. у меня не было ни одного замечания, а были благодарности.

Работу свою я любил, люблю и по сие время, и с кипучей энергией отдавался ей, пренебрегая выходными днями в полевой период, как и теперь.

После этого, в конце 1944 г., Цехотский перешел к прямому провоцированию. Пришел ко мне на квартиру в субботу (хотя до этого он никогда не бывал) и доставая из портфеля поллитра водки, предложил распить совместно, ссылаясь на то, что жена его отсутствует и ему одному скучно. Я жил тогда один с сыном Виталием, который учился во 2-й смене в нефтяном техникуме.

Выпив совместно, Цехотский после отвлеченных разговоров, обратил внимание на большой портрет Молотова, что висел у меня в большой раме над столом и сказал, что вот, дескать, сын купца Скрябина, а теперь в правительстве, неужели не стало более достойного, чем мужика из купеческого сословия? Я был удивлен такому вопросу, тем более, что он сам недавно стал кандидатом партии.

Я возразил ему, что Молотов заслуженный старый большевик, еще в университете был марксистом, следовательно вполне достоин быть в правительстве. (Впоследствии, мне следователь Иванов читал его донос, что эти слова будто говорил я).

Через месяц или два Цехотский предложил в субботу сходить с ним к его другу, механику Курдюмову, лет 50-ти, который жил один. По приходе к Курдюмову и выпив совместно, Цехотский опять завел разговор на политическую тему, о заключенном договоре с Германией перед войной, Молотовым о доставке хлеба из СССР, доказывая что это была ошибка Сталина, Курдюмов соглашался с ним. Я же только сказал, что правительству виднее, что нужно делать. Затем мы разошлись (в доносе Цехотский писал на нас обоих, что мы ругали Сталина, стукали кулаком в стол и пр. Это ложное обвинение, подписанное мною и Курдюмовым по принуждению находится в деле).

Таким образом был спровоцирован и инженер ОКСа «Краснокамскнефть» Дворниченко П.

Цехотский, приехав в г. Краснокамск зимой в 1944-1945 г., где я работал в командировке, нашел Дворниченко (он знал его по работе, как и я) дал ему денег на 1 литр водки, сказав ему, чтобы он ее купил, а мы, дескать, с Лаищевым заедем. Дворниченко согласился, так как это было на выходной день.

Разыскав меня, после работы в гостинице, Цехотский сказал мне, что нас приглашал к себе инженер Дворниченко, на именины. Я отказывался, доказывая ему о том, что я промок, работая в снегу, и очень устал. Но он убеждал меня поехать на машине к Дворниченко, с расчетом попасть затем на вечерний поезд.

Приехав к Дворниченко, у которого было 3-е малолетних детей и больная жена, мы прошли в отдельную комнату, где после выпивки Цехотский стал рассказывать какие-то два анекдота, один про Троцкого, а другой (не помню). Я в это время дремал, сильно уставший.

Цехотский донес в НКГБ, что Дворниченко рассказал два антисоветских анекдота, а я ему сочувствовал и повторил последние слова. «Да ад!» Между тем как я ничего почти не слышал.

Таким образом, трое незнакомых между собой людей были замешаны в одно дело с прибавлением пункта II т.е. группа (см. в деле).

После этого работа у меня шла более или менее нормально. Я тогда не подозревал о грозящей мне опасности. Но недруги не дремали и писали всевозможные ложные записки в НКГБ.

Теперь подробно описываю про ложные доносы Борисова и Дьяконова из Большой Усы, будто я высказывался против колхозного строя. Дело фактически происходило так: с Борисовым и Дьяконовым я познакомился в Больше-Усинском районе во время весны 1944 г. при вывозке семенного картофеля. Борисов, будучи зимой 1944 г. заведующим райторгом в Большой Усе, подписывал договор у нас в месткоме на поставку картофеля по нарядам госзакупа. Весной, по моем приезде за картофелем 45 тонн, у нас были своих две 3-х тонные машины и моторная лодка с баржей на пристани Елово, куда и возили на своих машинах картофель, были и свои рабочие.

В помощь мне дан был помощник товарищ Васев, инженер плановик ОКСа. Для успешной вывозки и найма недостающих рабочих, местком отпустил нам 20 литров водки, которой мы сообща и распоряжались.

Вывозив больше половины картофеля на пристань Елово за 65 км. от Большой Усы мы с Васевым решили в выходной день сходить к председателю сельпо тов. Некрасову и отблагодарить за оказанное содействие по вывозке картофеля. В то время в Большую Усу стекались десятки уполномоченных от разных организаций за семенным картофелем, добиваясь любой ценой получить ее, действовали подарками, подкупами и пр. лишь бы получить так как картофеля по нарядам не хватало.

Некоторые руководители шли на это из района и отпускали незаконно картофель, потом их за это привлекли.

Направляясь с помощником Васевым, мы взяли с собой 2,5 литра водки, по дороге к Некрасову нам встретился заведующий райторгом Борисов и узнав куда мы идем, вскоре пришел со своим другом Дьяконовым, директором МТС.

После выпивки у нас зашел разговор о сельском хозяйстве и посевной в их районе. Читая накануне районную Б.Усинскую газету, там отмечалась плохая работа МТС (этого Дьяконова). Я ему это высказал, это ему не понравилось, возник спор и он начал ругаться и грубить, так как был пьянее всех. Затем вместе с Борисовым они стали просить у нас 3 литра водки, при выходе из дома Некрасова, предлагая 1.5 пуда гречневой муки.

Я отказал категорически, указав на то, что вот, дескать, вы хотите пропивать государственный хлеб, между тем как колхозники и страна переживает и нуждается в продуктах. Оставшись Дьяконов стал ругаться и грозиться, в таком положении мы дошли до нашего дома. Было уже темно…Дьяконов с Борисовым нахально стали врываться в избу, требуя водки. Спавшие в сенях наши двое шоферов (фамилии забыл) проснулись и, узнав в чем дело, вытолкнули их на улицу. Дьяконов, крича и угрожая, выхватил браунинг и произвел два выстрела, затем они ушли и мы их больше не видели. При следствии я читал их доносы, в которых Дьяконов называет меня поповским сыном. Такова суть дела. (см. в деле)

На очную ставку их не вызывали, а моих указанных свидетелей, Васева и шоферов суд не вызывал, так и не позволили мне опровергнуть их клевету.

После этого проработал в проектной конторе управления до 30-го июля 1945 г. и в это же день утром я был вызван начальником управления, который мне сказал, что согласно полученной телеграммы из наркомата нефтепромышленности я откомандировываюсь на спецработы в г. Ташкент, в Среднеазиатский геолого-разведочный трест сроком на 3 месяца. Обеспечить выезд 1-го августа 1945 г., т.е. почти в тот же день когда я должен был идти в отпуск.

Как ни тяжело мне было оставлять 16-ти летнего сына одного, но приказ, да еще в военное время, безусловно, должен быть выполнен, так я рассуждал всегда. Я стал собираться, оформил все документы.

Простившись с сыном, я сел на поезд 1-го Августа 1945 г. часа в 2 дня и на 2-й остановке от г. Перми был снят органами НКГБ и на легковой машине доставлен в г. Молотов в здание НКГБ, где меня завели в пустую комнату и предъявив ордер городского прокурора о моем аресте, предъявили мне обвинение в контрреволюционной деятельности.

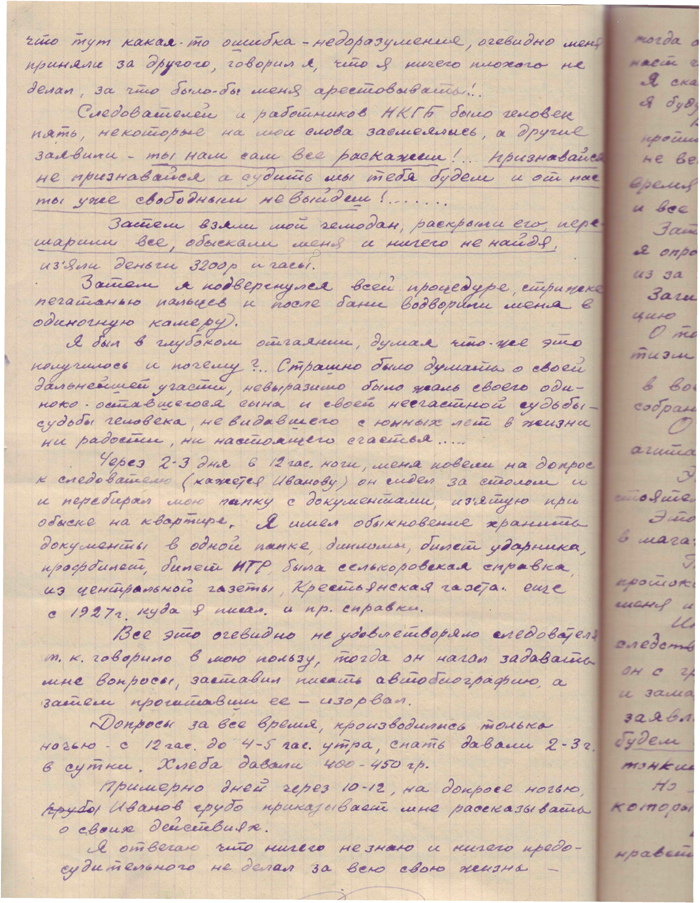

Я был настолько ошеломлен и напуган, что не мог выговорить ни слова, затем оправившись заявил, что тут какая-то ошибка-недоразумение, очевидно меня приняли за другого, говорил я, что я ничего плохого не делал, за что было бы меня арестовывать!

Следователей и работников НКГБ было человек пять, некоторые на мои слова засмеялись, а другие заявили – ты нам сам все расскажешь!...признавайся не признавайся а судить мы тебя будем и от нас ты уже свободным не выйдешь!...

Затем взяли мой чемодан, раскрыли его, перешарили все, обыскали меня и ничего не найдя изъяли деньги 3200 р. и часы.

Затем я подвергнулся всей процедуре, стрижке, печатанью пальцев и после бани водворили меня одиночную камеру.

Я был в глубоком отчаянии, думая что же это получилось и почему? Страшно было думать о своей дальнейшей участи, невыразимо было жаль своего одиноко оставшегося сына и своей несчастной судьбы – судьбы человека, не видавшего с юнных лет в жизни ни радости, ни настоящего счастья…

Через 2-3 дня в 12 часов ночи меня повели на допрос к следователю (кажется Иванову), он сидел за столом и перебирал мою папку с документами, изъятую при обыске на квартире. Я имел обыкновение хранить документы в одной папке, дипломы, билет ударника, профбилет, билет ИТР, была селькоровская справка из центральной газеты, Крестьянская газета еще с 1927 г. куда я писал и прочие справки.

Все это очевидно не удовлетворяло следователя так как говорило в мою пользу, тогда он начал задавать мне вопросы, заставил писать автобиографию, а затем, прочитавши ее, изорвал.

Допросы за все время производились только ночью – с 12 часов до 4-5 часов утра, спать давали 2-3 часа в сутки. Хлеба давали 400-450 гр. Примерно дней через 10-12 на допросе ночью Иванов грубо приказывает мне рассказывать о своих действиях.

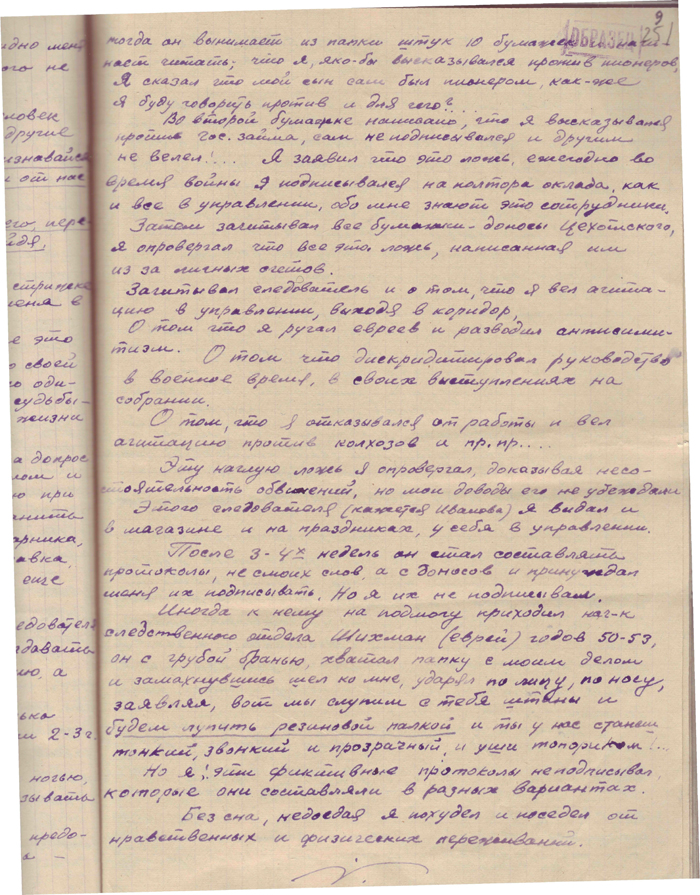

Я отвечал, что ничего не знаю и ничего предосудительного не делал за всю свою жизнь. Тогда он вынимает из папки штук 10 бумажек и начинает читать, что я якобы высказывался против пионеров. Я сказал, что мой сын сам был пионером, как же я буду говорить против и для чего?

Во второй бумажке написано, что я высказывался против государственного займа, сам не подписывался и другим не велел. Я заявил, что это ложь, ежегодно во время войны я подписывался на полтора оклада, как и все в управлении, обо мне знают это сотрудники. Затем зачитывал все бумажки-доносы Цехотского, я опровергал что все это ложь, написанная им из за личных счетов. Зачитывал следователь и том, что я вел агитацию в управлении, выходя в коридор. О том, что я ругал евреев и разводил антисемитизм. О том, что дискредитировал руководство в военное время, в своих выступлениях на собрании.

О том, что я отказывался от работы и вел агитацию против колхозов и пр. пр..

Эту наглую ложь я опровергал, доказывая несостоятельность обвинений, но мои доводы его не убеждали. Этого следователя (кажется Иванова) я видел и в магазине и на праздниках, у себя в управлении.

После 3-4 недель он стал составлять протоколы, не с моих слов, а с доносов и принуждал меня их подписывать. Но я их не подписывал. Иногда к нему на подмогу приходил начальник следственного отдела Шихман (еврей) годов 50-53-х. Он с грубой бранью хватал папку с моим делом и замахнвушись шел ко мне, ударял по лицу, по носу, заявляя «вот мы спустим с тебя штаны будем лупить резиновой палкой» и ты у нас станешь тонкий, звонкий и прозрачный и уши топориком». Но я эти фиктивные протоколы не подписывал, которые они составляли в разных вариантах.

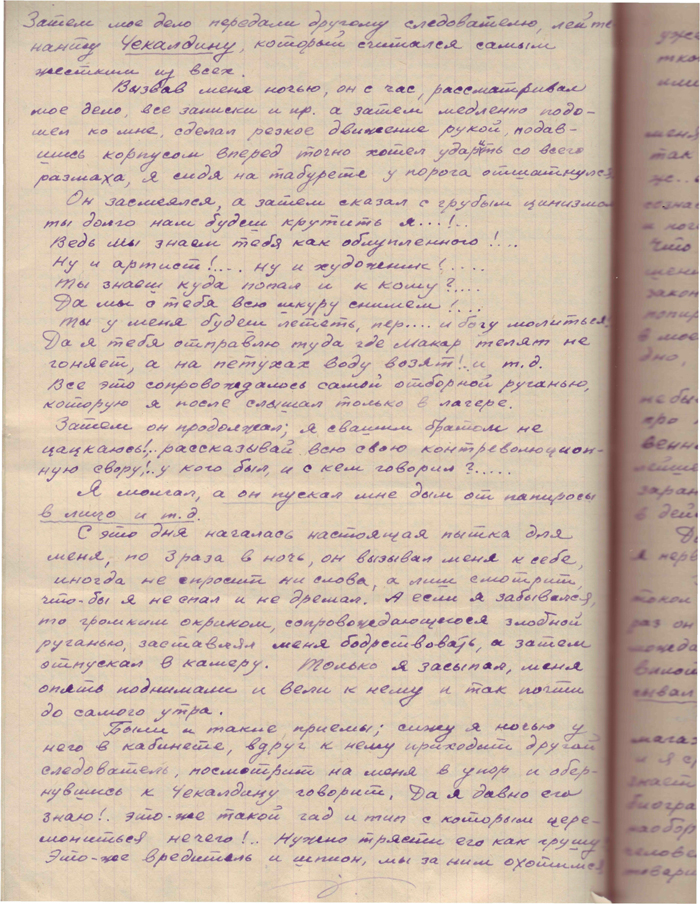

Без сна, недоедая, я похудел и посидел от нравственных и физических переживаний. Затем мое дело передали другому следователю, лейтенанту Чекалдину, который считался самым жестким из всех.

Вызвав меня ночью, он час рассматривал мое дело, все записки и прочее, а затем медленно подошел ко мне, сделал резкое движение рукой, подавшись корпусом вперед точно хотел ударить со всего размаха, я сидя на табурете у порога отшатнулся. Он засмеялся, а затем сказал с грубым цинизмом: «ты долго нам будешь крутить яи..!? Ведь мы знаем тебя как облупленного! Ну и артист! Ну и художник! Ты знаешь куда попал и кому? Да мы с тебя всю шкуру снимем! Ты у меня будешь лететь, пер… и Богу молиться! Да я тебя отправлю туда, где Макар телят не гоняет, а на петухах воду возят!» И т. д.

Все это сопровождалось самой отборной руганью, которую я после слышал только в лагере. Затем он продолжал: «я с вашим братом не цацкаюсь! Рассказывай про всю свою контрреволюционную свору! У кого был, и с кем говорил»?

Я молчал, а он пускал мне дым от папиросы в лицо. С этого дня началась настоящая пытка для меня. По три раза в ночь, он вызывал меня к себе, иногда не спросит ни слова, а лишь смотрит, чтобы я не спал и не дремал. А если я забывался, то громким окриком, сопровождавшегося злобной руганью, заставлял меня бодрствовать, а затем отпускал в камеру. Только я засыпал, меня опять поднимали и вели к нему и так почти до самого утра.

Были и такие приемы. Сижу я ночью у него в кабинете, вдруг к нему приходит другой следователь, посмотрит на меня в упор и обернувшись к Чекалдину говорит: «Да я давно его знаю! Это же такой гад и тип, с которым церемониться нечего! Нужно трясти его как грушу. Это же вредитель и шпион, мы за ним охотимся уже 4-й год! Это же из 5-й колонны фашистского подполья! Надо его подвести под расстрел или, в лучшем случае, дать 25 лет каторги». Чекалдин отвечал ему: «доиграется он у меня! В молчанку хочет отыграться! Да я его так пропеку, что у него кишки с кровью из ж.. пойдут».

Я сидел и молчал, страшно было осознавать, где я? В своей ли стране? Отчего и почему возникла такая жестокость? И к кому? Что породило такую злобную ненависть, по отношению к простым людям? Где же советские законы и кто дал им право, так преступно попирать их ногами? Все это проносилось в моей голове и жутко мне было, больно и обидно, за свое нищенское прошлое и настоящее.

А они усаживались за стол, как ни в чем не бывало, начинали говорить похабные анекдоты, про пьянку, про баб, с полной циничной откровенностью, смеясь и не обращая на меня ни малейшего внимания, словно перед ними сидел заранее обреченный, живой труп (так оно и было в действительности).

Долго и много прошло в таком положении ночей, я нервно заболел, голова горела, я почти сходил с ума. Затем в одну из ночей он стал писать протокол допроса и давал мне подписывать, и много раз он переписывал их в разных вариантах, нагромождая на меня неслыханные преступления, вплоть до шпионства – я крепился и не подписывал, сохраняя еще разум.

Этот Чекалдин, всех чаще ходил в наш магазин, бывал и на праздниках в управлении, и я сразу же узнал его. Он же делал вид, что не знает меня. Я иногда говорил ему про свою биографию, про свою работу, что я не враг, а наоборот – что советская власть сделала меня человеком. Называл десятки своих родных и товарищей, которые знают всю мою жизнь. Просил вызвать их, опросить, разрешить этот роковое недоразумение.

Чекалдин на это только ругался и еще угрожал, говоря: «вот мы доберемся до всех твоих товарищей и родственников, как сообщников закатаем по «катушке» (так называли 10 лет) вместе с тобой».

Наконец ему видимо это надоело и он приступил к более активным действиям. Ругаясь ужаснейшим образом, он подходил ко мне с искаженным лицом, приказывал встать, отодвигал табуретку, и велел стоять на одной ноге. Я стоял на сколько хватало сил.

Однажды на его ругательства, я сказал ему: «Что неужели, обучаясь в Советской школе следователей, вас учили ругаться так похабно?» Он вскипел «Ах! Так ты еще вздумал мне мораль чиать? Я теперь тебе покажу!» И нажал кнопку у настольного телефона, сразу-же дверь открылась, вошел конвоир или охранник, завязал мне глаза, а Чекалдин ему сказал «Тащи его в пер…ник». Меня повели куда-то по коридорам, затем вниз по ступенькам, закрывши дверь, охранник снял с меня платок. Я увидел узкий коридор, по обе стороны которого были кабинки, обитые железом, светила маленькая электролампа, я понял, что нахожусь где-то под землей. Быстрым движением охранник открыл железную дверцу у кабинки, 1,8 на 0,8 м. и ударом в спину загнал меня туда, захлопнув дверцу, он ушел. Я чуть не потерял сознание, было темно. Я мог только стоять. Сверху капала какая-то холодная вода. В углу подполья, в крайней кабине, стонала и причитала какая-то женщина.

Прошли долгие годы, я остался жив, но и теперь без содрогания я не могу вспомнить об этом, слишком было все это невероятно. Я незнаю сколько стоял в кабинке, но затем за мной пришли, завязали снова глаза и привели в кабинет к Чекалдину, сняли платок. Он, смотря на меня, захохотал и с наглостью спросил «Ну что? Понравилось? (ругательство) моралист я тебя выучу! Во рту черви заведутся»!

Так продолжалось длительное время, он выматывал мои последние силы! В кабинку он меня садил раз 6-7. Иногда меня оттуда вытаскивали без памяти. Но я все еще не подписывал его протоколы допроса, без моего ведома составленные.

В следующий раз он говорил мне: «хотя ты не сознаешься и не подписываешь протоколы, но знай, что судить тебя будет, если не суд, то тройка ОСО. Мы теперь арестуем и судим не только тех, кто виноват, а даже всех подозрительных и просто сомнительных. И всех, кто не зарекомендовал себя активной работой в тылу. Арестуем! Судим! Посадим! И заставим работать под силою оружия! Понял теперь? Иди и подумай! Но не воображай, что выйдешь от нас чистеньким!» И меня увели в камеру.

После этого, ночью, дня через 3-4, он в присутствии следственного начальника Шихмана, раскрыв мое дело, подозвал меня к столу и показал на лист бумаги, исписанной крупным почерком, сказал мне «Читай»! Я стал читать. Было написано какое-то воззвание от Народной партии или народной воли. Не дав мне все прочитать, он показал мне конец этого воззвания, где красными чернилами было написано кем-то, что почерк мой и этот документ писал я.

Я возмутился, и хотя морально и физически был слаб, заявил, что это гнусная провокация, жестокая и нелепая, фальшивая, ложная клевета!!! Что никогда в жизни я не состоял ни в какой партии, а тем более писать. Об этом знают сотни людей, с которыми я жил и работал. Что нет к этому причин и основания! Что советская власть меня сделала человеком, тогда как раньше я был почти нищим мальчишкой. Потерял здоровье в 15 лет у купца Овечкина, работая за 5 рублей в месяц!

Неужели, говорил я, сошел с ума и стану «рубить сук, на котором сижу»? Это подвох! Кем-то устроенный или роковая ошибка, разве не видно, что почерк не мой?

Чекалдин ответил: «ты хитрый артист и художник! Видишь, что это установила экспертиза, а почерк ты мог и изменить»! Я сказал: «неужели в наше время может существовать какая-то партия? И мне ли, беспартийному, политически плохо развитому, о чем вы сами знаете, браться за такое страшное, гнусное дело? Только по истории я помню существовала такая партия 100 лет тому назад. Подумайте! Какое страшное обвинение вы навешиваете мне на голову! Для чего? Я человек из самых низов, и если вам нужна моя жалкая жизнь – она в ваших руках! Делайте, что хотите! Но я этого не делал и ничего не писал! Не верю этой провокации и вашей экспертизе, как и вашим протоколам, которые вы неоднократно заставляли меня подписывать»! Тут со мной случился нервный припадок, я не помню, как меня увели в камеру.

Дней через 4-5, вызвав меня ночью на допрос, Чекалдин заявил, что, дескать, ты это воззвание написал еще в 1942 или 1943 году (не помню как он говорил). Послал его по почте геологу Коробецкому, а последний сразу же принес его в НКГБ. Что будто бы я, говорил Чекалдин, из за личных счетов хотел подвести под монастырь Коробецкого. Я отвечал ему, что действительно знаю Коробецкого года четыре. Так как мы топографы и геологи работали в одной конторе ГРК, рядом, в двух смежных комнатах. Приходилось даже нам работать с ними в июле совместно, по привязке буровых скважин, шурфов и пр. Что все уважали товарища Коробецкого, как самого сильного, опытного работника, с большими знаниями.

Никаких конфликтов, обострений или вражды у меня с ним не было, как в производственной, так и бытовой жизни. Это или ошибка, или сознательная провокация против меня, говорил я.

Следователь Чекалдин: «Но кто же тогда написал? Мы дескать установили, что никакой партии нет и никакого комитета. Мы давно следили за вашим ГРК и нам важно установить, кто писал»? Я отвечал: «Откуда же я это могу знать»? И почему Вы думаете именно на меня? Неужели мое выступление на отчетном собрании УРСа в управлении, о чем вам известно, привело вас к мысли, что я мог это сделать? Ведь я вел общественную работу честно, из-за простых гуманных целей, не задевая политическую сторону».

Следователь Чекалдин: «Хорошо. Мы с тобой будем действовать иначе». Он вызвал охранника и меня снова повели в карцер (в железный ящик). Я не помню сколько сидел там, очнулся у себя в камере. Нервно заболел и несколько дней меня не вызывали.

Теперь я должен описать свою личную жизнь, чтобы яснее можно было делать соответствующие выводы и определение. После окончания земтехникума в 1930 г. я работал в Б.Сосновском, Очерском и Верещагиноском районах. Моя первая жена, Ваулина Пелагея Дмитриевна, жила с сыном в деревне, а затем она переехала в г. Пермь, где жила и работала. Мои разъезды и кочевая жизнь изыскателя привела к тому, что мне пришлось с ней разойтись после 9 лет совместной жизни.

Затем я женился на Илюхиной Марии Степановне, простой малограмотной женщине, бездетной, портнихе. Она была меня моложе лет на восемь.

Работая при Пермском производственном участке до 1937 г. я получил квартиру по ул. Коммунистическая 72 кв. 4, где и жили вдвоем. Затем мы решили взять моего сына Виталия к себе. Родная мать не протестовала и он стал жить с нами.

Во время войны в 1941 г. жена устроилась работать портнихой в мастерскую, где шили обмундирование для Красной Армии. На основании постановления Обкома или Горсовета, всех женщин не старше 40 лет, которые не имели детей, мобилизовали на военные заводы. Мою жену Илюхину взяли на завод им. Дзержинского к станку токарем. Она же, не бывшая на заводе и не зная работы, сильно переживала и нервничала. Говорила, что на станке работать тяжело, делает брак. Часто стала болеть, говорили мне, что уйдет к матери в деревню, я как мог ее успокаивал, доказывая ей, что ее будут судить согласно указу, как дезертира с военного производства.

Однажды, уехав в командировку зимой 1942 г. в г. Краснокамск, я по приезду домой обнаружил, что жена ушла в деревню к матери в Б.Сосновский район. Через 3-4 месяца ее поймали и судили по Указу на 5 лет. Отбывала она срок до амнистии 1945 г. Я в это время жил с сыном вдвоем.

При последующем допросе следователь Чекалдин, узнав про мою семейную жизнь, с моих же слов, вызвал мою бывшую жену в г. Пермь из Б.Сосновского района, где она при выходе из заключения проживала с матерью.

Следователь Чекалдин на предварительном допросе, очевидно, ее так запугал, что она подписала все, как он хотел. Моя жена малограмотная, пугливая и слабая душевно. К тому же только 2-3 месяца вышедшая из лагеря, где она просидела 3,5 года. По указу она подписала все, боясь сама, чтоб ее снова не посадили.

После этого меня вызвали на допрос днем, часа в 2-3. За столом сидел Шихман, начальник следственного отдела, и следователь Чекалдин. Мне сказали, что сейчас придет жена Илюхина М. С. Я был очень удивлен и сказал им: «она ведь не жила со мной с 1942 года и после отбытия наказания уехала к матери в деревню. Что же она может сказать? Ведь арестовали вы меня без нее? Прошло 3 года. И не только она, а даже я до сих пор не знаю за что сижу». Следователь Чекалдин: «Теперь вот узнаешь! Вот подпиши бумажку, что веришь показаниям своей бывшей жены». Я думал и колебался, ожидая подвоха, а затем решил подписать, зная что ничего плохого у нас с ней не было и жили мы с ней неплохо. Шихман после этого ушел.

Затем ввели мою бывшую жену, Илюхину М.С. Она пришла с испуганным выражением в лице, увидев меня, она испугалась. Я худой, поседевший смотрел на нее. Она хотела броситься ко мне, но Чекалдин грубо взял ее за руку, провел к столу и, достав протокол предварительного допроса, позвал меня и дал почитать. Жена сидела, отвернувшись, не глядя на меня.

Я читал и не верил своим глазам. Горькая обида, разочарование к ней и возмущение охватили меня. В протоколе было написано, что я жил с ней плохо, притеснял ее и пр. Что она с завода убежала из-за меня. Что я ночью в 1941 или 1942 г. писал какую-то бумагу и положил ее в гитару, а затем ушел. Она якобы встала, достала и прочитала. И это было воззвание от партии Народной воли. Что в Чернушинском районе, где мы работали в 1936 г. землеустроитель Беклемышев вел антисоветские разговоры.

Тогда я взволнованный обратился к бывшей жене: «Маруся! Неужели ты могла написать такую гнусь и ложь»? Несмотря на меня, едва сдерживая рыдания, она прошептала «Я не писала». Я говорил: «разве ты не помнишь, что в гитару я ложил черновики координат и абсолютны отметок, приезжая с работы, боясь чтобы сын Виталий не мог их по ошибке взять»? Она подтвердила это кивком головы.

Я говорил: «Ведь этого ничего не было. А с завода ты ушла, когда я был в командировке в г. Краснокамске. И никогда ведь я тебя ни в чем не притеснял». Она подтвердила это, сказав «Да». А затем она закрыло лицо руками и заплакала, сказав: «я ничего не знаю, не помню и боюсь! Прости меня, Вася»!

Следователь Чекалдин, разозлился, видя, что протокол, составленный им самим, разоблачается, стукнул по столу и грубо обратился к жене со словами: «Что же ты говорила на предварительном допросе? Значит ты хочешь его покрывать? Выходит вы заодно действуете? Тебе что, еще туда хочется, откуда вышла?» Да мы не только вас обоих будем судить, а завтра же арестуем и вашего сына. Пусть сидит вместе с вами!»

Услышав это, я просто обмер, ужасаясь за участь сына. Закричав, я упал возле стены без сознания. Очнулся я от холода. Открыв глаза, увидел что на меня льют холодную воду из графина и я весь мокрый. Меня утащили в камеру. Жены я больше не видел. Не была ее и на суде.

Последняя воля у меня была сломлена. Я покорился своей участи и думал теперь только о сыне, ужасаясь, что его могут арестовать. Болел я недели две, а затем ночью (кажется в декабре 1945 г.) меня снова вызвал Чекалдин, но на этот раз он вел себя спокойно. Через полчаса он мне заявил, что дескать от моего поведения теперь зависит вся судьба и жизнь моего сына. Я его понял и спросил, что же от меня требуется? Следователь Чекалдин: «очень немногое! Подтверди показания своей жены и подпиши протокол». Он был немного видоизменен и я подписал эту наглую ложь, чувствуя свою обреченность. Только в душе теплилась надежда и сознание, что может быть не тронут сына. После моего подписания 2-х или 3-х протоколов, которые он мне подсовывал и которые я даже не читал, он сразу сделался ласковым. Дал мне папиросы, похлопал по плечу и смеясь сказал: «Что ты уже сильно зажурился! Как баба! Да ты также будешь работать с трубками, снимать и мерить, да еще и с бабами. Кормить тебя будут, одевать тоже, будут зачеты и деньги. А года через 2-3 будет амнистия и выйдешь. А теперь мы тебе добавим больничный паек и еще кое-что» Что и сделали.

С этого дня следствие пошло быстро. Была очная ставка с Дворниченко, который сознался в том, что рассказал два анекдота, а я будто повторил его последние слова «Да, ад». Я подписал и этот протокол. С Курдюмовым очной ставки не было, но допрашивающий его молодой следователь прибежал ко мне с протоколом допроса и, тыча мне его под нос, сказал «смотри, что Курдюмов на тебя написал! Ведь он тебя с навозом смешал. Все на тебя взвалил, а себя выгораживает. Что ты на него смотришь? Пиши на него! Да вот, кстати, и бумажка, тут все есть, что он говорил». Я взял и подписал, зная что Курдюмов и без этого обречен. Так вот нас и принуждали топить друг друга.

После этого меня не трогали. На мои деньги купили мне хлеба и папирос. Потратили на все рублей 350-400. Остальные деньги пропали (200 руб.).

Был уже январь месяц 1946 года. Готовились нас судить. На всех троих сделали одно общее дело. Меня вызвали подписывать 206 или 308 ст., т.е. окончание моего дела. Я пришел к начальнику следственного отдела (фамилия кажется Власов). Он положил передо мной дело, я стал читать. В глазах рябило, я плохо видел, понимая что это мой позор, а может быть и смерть. Он торопил меня, говоря что суд уже ждет, и рассматривать много нечего в деле. Но все же просматривая, я заметил, что протоколы, которые я подписывал, после очной ставки с женой (в ноябре или декабре месяце) датированы не тем числом, а на 2-3 месяца раньше, т.е. в августе или сентябре. Совсем в другом порядке, наоборот. То есть будто я сознался раньше, а жена подтвердила позже, с небольшими изменениями. Я сказал об это начальнику следственного отдела, что ведь это все ложь! И я подписывать не буду. Он говорил мне: «ну вот опять за рыбу деньги! Ну что ты хочешь? Ведь все равно ничего уже не изменишь. Это даже еще для тебя лучше, потому что доказываешь, что ты честно признался сразу, а не упорствовал и не вводил в заблуждение нас». Я ответил ему «я не знаю с какой целью вы это делаете, но чувствую, что не в мою пользу. Зачем вы меня губите? Вы знаете, что я невиноват. Я вас многих знаю, вы бывали в нашем магазине, были и на праздниках в управлении. Моя вина только в том, что я резко критиковал руководство своего УРСа и других на собрании. И своевременно не донес вам об этом, о разговорах с Цехотским, о его провоцировании и ложных доносах из-за личных счетов. Поверьте мне, спасая свою шкуру, он потопил нас твоих». Начальник Власов: «хотя бы и так даже! Но это уже есть преступление, дискредитация руководства и партийной организации, да еще в военное время. Да и что тебе вообще было нужно? Ты работал хорошо и спокойно, не на фронте, никто тебя не трогал. Надо было держать язык за зубами. Но ничего страшного, не тужи! На вот буханку хлеба, подписывай и пошли на суд».

При просмотре дела, бумажек-доносов Цехотского и других недругов – не было. Я подумал и подписал без всяких примечаний. Он дал мне хлеб, я взял (так как был страшно голоден и болел уже дистрофией). Меня вывели к Дворниченко и Курдюмову и мы пошли под конвоем в Областной суд, который судил беспрерывно, так как нас было в 1946 г. очень много.

В Облсуде нас всех троих посадили ожидать в маленькую комнату, так как суд судил других. Через полчаса к нам зашел прокурор лет 45-ти (фамилию не помню), у него не было левой руки. Спросил, обращаясь ко всем троим, «кто из вас будет жаловаться»? Дворниченко сказал «Я не буду». Курдюмов тоже сказал, что не будет. А я сказал, что буду и обжалую, потому что ложь и признание достигнуто угрозами и силой. Прокурор, наклонившись, сказал мне: «Хорошо, я буду просить суд, что бы тебе закатали 15 лет каторги». После чего он ушел.

Минут за 5-ть до суда к нам зашли защитники. Одну молодую женщину послали защищать меня, а пожилого мужчину в очках для защиты Курдюмова и Дворниченко. Они наскоро стали спрашивать про наше дело. Так как у них даже не было времени его прочитать. Мы вкратце начали излагать, но нас уже повели в суд. Все это была лишь формальность.

Судья был пожилой мужчина (фамилию судьи не помню). Председателями были один мужчина и одна женщина, пожилые. При судебном разбирательстве на суд явились оба наших следователя – Чекалдин и Иванов. Сурово, не спуская глаз, они смотрели на нас. Один вид которых заморозил все наши мысли о протесте и возражениях. Слишком очевидно было для нас, что срок нам уже давно был предусмотрен.

Суд прошел быстро, минут 30-40. Секретарь сидел только для видимости, ничего абсолютно не записывал. Все мы признали себя виновными, боясь как бы опять не попасть в следственную тюрьму к Чекалдину и другим.

Против меня выступил свидетелем какой-то еврей (подставной). Он сказал, что год тому назад он видел меня в п. Кукетах, где подсобное хозяйство. При разговоре со мной про войну, будто бы я восхвалял военную технику Германии и мощь ее армии. При моем опросе я сказал, что этого еврея я совсем не знаю и в первый раз вижу. В армии я никогда не был, а также и на войне. И абсолютно ничего несмыслю ни в вооружении, ни в армии, ни в технике, что я из ружья не стрелял в жизни. Что этот еврей нашло врет и его, наверное, подослал наш УРС управления. Свидетель после этого закрутился, стушевался и, сказав суду, что торопиться на поезд, быстро ушел.

Следующая свидетельница была Матвиенко Мария, она же нормировщик из проектного отдела. На вопрос судьи, верно ли, что я выступал и агитировал против госзайма, не подписываясь сам. Матвиенко сказала правду: «Это неправда, ложь. Лаищев всегда, как и мы все, не менее чем на полтора оклада зарплаты и никогда он не высказывался против. Больше ее ни о чем не спрашивали, она ушла. Ушли и следователи.

В начале суда я просил судью вызвать свидетелей Васева и двух шоферов, которые ездили со мной в Б. Усинский район за картофелем. Они разоблачили бы ложь Дьяконова и Борисова. Просил вызвать и геолога Коробецкого, инженера Броневицкую и ряд других. Судья сказал, что мы их вызовем потом и допросим, а сейчас все ясно, поскольку вы сознались. На очную ставку и свидетелями ни пришла моя бывшая жена Илюхина, ни Цехотский, никто кроме двух вышеназванных свидетелей.

Моя защитница оговорилась, что не читала и не знает наше дело, так как ее только что вызвали. Но просила вызвать моих свидетелей. И все. Второй защитник Курдюмова и Дворниченко заявил, что он не видит у нас никакой связи и группы, так подсудимые даже не знают один другого (Курдюмов и Дворниченко первый раз увиделись на суде). А следовательно 2-й пункт неприемлем. На эти слова прокурор что-то резко ответил против, после чего защитник нисказав ни слова, сел. Суд удалился на совещание и не более как через 8-10 минут уже вышли и огласили приговор. Дворниченко и Курдюмову по 5 лет ИТЛ, а мне 10 лет (якобы как инициатору) и 5 лет поражения в правах.

Копии приговора суда не дали, обещали выслать чрез день. Но я так его и не получил. Затем нас повели в тюрьму № 1. Это было 10 января 1946 г. Здесь нас разъединили. Меня посадили в одиночную камеру, в которой я пробыл трое суток. Если бы я захотел обжаловать приговор в то время, то физически не мог это сделать. Затем меня направили в л/п Ераничи, а через 3-4 месяца этапировали на север, в Коми АССР, где и отбыл свой срок 10 лет полностью, в Инте и станции Абезь, на северо-полярном круге.

Нет нужды описывать все мои терзания и переживания в те годы, полного произвола и жестокости со стороны охраны и начальства. Все было подчинено Бериевщине и его законам, до прихода новой власти в 1952-1953 годов.

Работал в шахе № 2 г. Инта, но в 1949 г. попал под завал, и как инвалид был списан в инвалидный лагерь п. Абезь, где и заканчивал свой срок. Освободился 18-го июля 1955 года. Затем был сослан в ссылку в Коми АССР, где и живу по сей день и работаю в институте «Комигипронилеспром» по специальности «топограф-геодезист», по изысканиями лесовозных автодорог в тайге. За честную добросовестную работу уже 5 лет после заключения, я получал премии, а также производственные характеристики, которые прилагаю.

Мне 58 лет, по закону социального обеспечения пенсионеров, нам изыскателям, геологам, топографам, геодезистам срок до пенсии по старости определяется в 55 лет. Таким образом я был бы уже на пенсии 3 года. Но у меня не хватает стажа 6-лет, так как 10 лет работы в ИТЛ не засчитываются.

Я пожилой и больной, бродить в таежной глуши в экспедиции у меня не хватает сил. А хочется приехать на Родину в г. Пермь, где у меня семья.

Моя жалоба-просьба о реабилитации уже написана в черновике много лет назад, но я не решался ее послать, так как до сих пор мне памятны слова следователя Чекалдина и Шихмана, что клевета на судебно-следственные органы повлечет тебе снова дополнительное жесткое наказание. А то они могли сделать.

Только посоветовавшись с юристами и прокурором, я решился послать эту просьбу, абсолютно правдиво описывая все обстоятельства дела, может быть не по форме, но зато по существу.

Срок я свой отбыл, жизнь почти прожил, терять мне нечего. Но с полной ответственностью и сознанием Советского человека, я повторяю, что никаких воззваний я не писал и не распространял. Не было смысла цели и смысла говорить и делать что-нибудь против Советской власти, которая дала мне образование и сделала меня человеком. Лишь личные счеты и вражда отдельных людей сделали меня преступником при посредстве Бериевских исполнителей.

До сих пор не знаю, получал или нет геолог Коробецкий письмо с воззванием, как мне говорил следователь Чекалдин, - мне не ведомо. На протяжении долгих лет я следил за сыном, морально в письмах одобрял его и он учился, получил высшее образование.

При пересмотре дела можете вызвать свидетелей, знающих меня с детства в деревне и городе, где я жил.

1) Сорокина Надежа Ивановна, 64 лет. ул. Коммунистическая 72, кв. 3

2) Ваулина Палагея Дмитриевна, ул. Коммунистическая 72, кв. 1

3) Попов Иван Никитович, ул. Коммунистическая 72, кв. 2

4) Мое поведение и характеристику по производству могут сказать мои начальники, с которыми я работал с 1930 г. Они работают в ОблЗО – Отавин, Вшивков, Зеленин.

5) Из управления нефтяной промышленности тов. Матвиенко, Васев (если они не уехали).

6) Тов. Броневицкая, инженер по водопроводу и канализации. Она работает где-то в Перми в проектной конторе (она знает все про Цехотского, про собрание и следователей, которые бывали у нее на праздниках в управлении.

7) Тов. Коробецкого (ныне работает преподавателем в Нефтетехникуме).

Прошу выслать ваше решение по служебному адресу:

Коми АССР, г. Сыктывкар, ул. Кирова 27, институт «Комигипронилеспром», отдел топографии и геологии, геодезисту Лаищеву В.И.

К сему расписуюсь: Лаищев

ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 17012 Л. 243-259 об. Подлинник. Рукопись.

[1] Лаищев Василий Иванович, 1907 г.р., уроженец д. Большая Осиповка Оханского р-на Пермской обл., до ареста – инженер-геодезист. Арестован 1 августа 1945 г. Осуждён Пермским областным судом 10 января 1946 г. по ст. 58-10 ч. 2, 58-11 к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 12 декабря 1989 г.

Рекомендуем:

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

19.11.2024 | Шаламоведение в 2023 году: Обзор монографий

•Чтобы помнили: трудармия, лесные лагеря, Усольлаг

•ПАЛАЧИ. Кто был организатором большого террора в Прикамье?

•Карта террора и ГУЛАГа в Прикамье

КНИГА ПАМЯТИ | Невольники XX века

КНИГА ПАМЯТИ | «Мне всегда больше всех было надо…»

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus