Пейзаж памяти о советском государственном терроре

Предлагаем вашему вниманию тезисы доклада Александра Даниэля, российского историка и члена правления Международного «Мемориала», с которым он выступил на ежегодном международном семинаре «Исчезнувшие места», проходившем 25 – 28 марта 2015 года в Kшижове (Польша).

Александр Даниэль

Мой основной тезис таков: сегодняшняя

российская память о советском государственном терроре по сути своей –

пограничная. Она является пограничной в целом ряде аспектов.

Первый аспект. Эта память всё больше становится публичной, оставаясь в то же время по-прежнему приватной. Так она складывалась ещё в советские времена, ещё с 1950-х. Приватная, полузапретная память выживших жертв террора, семейная память о невернувшихся, память в самом прямом и конкретном смысле этого слова, память о конкретных сюжетах и фактах – и публичная, но тоже полузапретная или совсем запретная, рефлексирующая и концептуализирующаяя коллективная память интеллигенции, память литературы, в том числе самиздата.

Время от времени возникали попытки соединить эти два потока в единую национальную память о терроре. Назову три такие попытки: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, историческая публицистика времен перестройки, деятельность общества «Мемориал», к которому я имею честь принадлежать. По большому счёту все три попытки остались безуспешными.

Второй аспект. Эта память остается пограничной между «национальной памятью», каковой она должна была бы стать по своему содержанию, и региональной памятью, каковой она стала по формам своей реализации (краеведение, ритуалы памяти) и по массовому восприятию.

В качестве иллюстрации: в стандартный

ритуал Дня памяти жертв политических репрессий, проходящего в России ежегодно

30 октября, входит траурный митинг. Так вот, в речах, произносимых на этих

митингах в провинции, постоянно фигурируют такие обороты, как «наши земляки,

ставшие жертвой произвола и несправедливости», а также «те, кто не по своей

воле приехал в наш гостеприимный край и заложил основы его благосостояния». То

есть нет национальной трагедии, нет национальной катастрофы – есть лишь стихийное

бедствие регионального масштаба, имевшее, к тому же, определенные, региональные

же, положительные последствия.

В качестве иллюстрации: в стандартный

ритуал Дня памяти жертв политических репрессий, проходящего в России ежегодно

30 октября, входит траурный митинг. Так вот, в речах, произносимых на этих

митингах в провинции, постоянно фигурируют такие обороты, как «наши земляки,

ставшие жертвой произвола и несправедливости», а также «те, кто не по своей

воле приехал в наш гостеприимный край и заложил основы его благосостояния». То

есть нет национальной трагедии, нет национальной катастрофы – есть лишь стихийное

бедствие регионального масштаба, имевшее, к тому же, определенные, региональные

же, положительные последствия.

Вообще, эта память крайне фрагментарна, в массовом сознании она не существует как целое. Великолепная иллюстрация этому – мемориальное кладбище жертв террора на Левашовской пустоши в Петербурге, где в течение 25 лет ставился «чистый эксперимент»: кто угодно мог установить там какой угодно памятник. Результат – более тысячи памятников и памятных знаков, среди которых множество коллективных. При этом каждый отдельный «коллективный» памятник посвящен отдельной категории жертв: национальных – памятники полякам, немцам, евреям, финнам и так далее, вплоть до айсоров и вепсов; конфессиональных – православным, католикам, староверам, адвентистам, буддистам; региональных – уроженцам Пскова или Новгорода, погибшим в Ленинграде и т.д. Есть даже памятник репрессированным сотрудникам треста «Ленэнерго»…

Третий аспект. С одной стороны, эта память ориентирована на основную «единицу истории» – человека, на единичный факт – отдельный репрессивный акт. Таковы многие наиболее успешные проекты «Мемориала»: база данных жертв политического террора, вывешенная в Интернете, публичное чтение имен жертв в памятные дни. Эти проекты пользуются популярностью, имеют безусловную общественную поддержку. И это, конечно, хорошо – ориентация на отдельные человеческие судьбы и отдельные «кирпичики истории».

С другой стороны, эти проекты не в силах включить тему террора в общий контекст массовых исторических представлений, как включена в него, например, тема Великой Отечественной войны. Эта тема практически не представлена в школьных учебниках истории, занимает второстепенное, никоим образом не связанное с общим национальным историческим нарративом место в большинстве российских музеев. Она не совсем маргинальна – этому мешают постоянные и острые общественные дискуссии, возникающие вокруг неё, – но она и не в мэйнстриме исторического сознания: она где-то между маргинальностью и мэйнстримом.

Четвёртый аспект. Эта память – пограничная между «официальной» и «неофициальной». Многие до сих пор воспринимают её как нечто полузапретное. При этом время от времени с самого верху поступают, как у нас в России принято говорить, «сигналы», легитимизирующие общественный интерес к этой теме. То президент Медведев выскажется в своем твиттере во вполне мемориальском духе, то президент Путин посетит Бутовское мемориальное кладбище, то вдруг принимается государственная программа увековечения памяти жертв репрессий (которая, впрочем, тут же, увязает в межведомственных согласованиях), то вдруг президентским указом объявляется международный конкурс на памятник этим самым жертвам в Москве.

В то же самое время возникает позорное уголовное дело историка Супруна и архивиста Дударева – и дело тут, разумеется, не в «охране персональных данных». Уверяю вас, если бы речь шла не о списках депортированных немцев, а о списках погибших на фронтах Великой Отечественной войны, ничего подобного возникнуть бы не могло.

Пятый аспект. Эта память – конфликтна и с течением времени становится всё более и более конфликтной. Это поле боя между двумя вполне актуальными политическими силами, которые по традиции до сих пор именуются «сталинистами» и «антисталинистами», между обществом «Мемориал» и движением Сергея Кургиняна «Суть времени», между сотнями памятников жертвам в российских городах и многочисленными попытками восстановить и увековечить культ Иосифа Сталина. То в Государственной Думе прозвучат призывы восстановить прежнее название города Волгограда (имеется в виду, разумеется, не Царицын, а Сталинград), то в Красноярске захотят установить памятник Сталину, то в Брянске потребуют назвать его именем улицу, то в Тверской области, при поддержке министерства культуры, начнут организовывать музей Сталина – и так всё время.

Разумеется, сегодняшняя политическая ситуация – агрессия против Украины, уничтожение конституционных прав и свобод в самой России, нарастающий культ государственной власти, рост антилиберальных и антизападных настроений – укрепляет и многократно усиливает сталинистские тенденции.

В этом противоборстве «сталинисты» иногда одерживают вполне весомые победы. Например, в Пермском крае им удалось фактически уничтожить Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36» в деревне Кучино – единственный состоявшийся масштабный проект мемориализации объекта ГУЛАГа.

Но и в менее политизированных секторах российского общества, чем лагеря «сталинистов» и «антисталинистов», эта память остается конфликтной. Это, прежде всего, конфликт между нею и мифом о Победе, подменившим реальную память о Великой Отечественной войне. Конфликт, по существу, надуманный и ложный. Если обратиться к осмыслению войны советской культурой – литературой и кинематографом, в первую очередь, – то становится ясно, что это осмыслением всегда было отчётливо антисталинистским (если, конечно, мы не предпочтем Гроссману, Быкову, Воробьеву и Астафьеву творчество Ивана Стаднюка). Сегодня попытка вернуть памяти о войне ее антисталинистскую составляющую чаще всего формулируется как тема «цены Победы»: в этом аспекте она не очень противоречит состоянию массового сознания.

Шестой аспект. Наконец, самая главная, на мой взгляд, особенность сегодняшней памяти о терроре. Она – принципиально неполная и односторонняя, ибо общественное сознание, более или менее принимая её как память о жертвах, категорически отвергает её как память о конкретных преступлениях и о конкретных преступниках. Или, в крайнем случае, формулирует эту сторону дела в общих и абстрактных категориях, что фактически одно и то же.

Характерно, что так называемая «программа десталинизации», подготовленная «Мемориалом», в целом получила общественную поддержку в том, что касается увековечения памяти жертв, но была встречена в штыки в тех её аспектах, которые касались необходимости выработки политико-правовой оценки событий прошлого.

Седьмой и последний аспект. Существует серьёзное различие между двумя компонентами этой памяти: материальной и вербальной. В вербальной сфере позиции обозначены куда резче, идейный конфликт чётко сформулирован.

С одной стороны, выходят всё новые и новые глубоко фундированные научные труды по истории сталинизма, ключевые аспекты истории террора глубоко изучены, фактография описана, исторический анализ проведён, основные концепции сформулированы, научная дискуссия развёрнута, её предварительные результаты представлены широкой общественности.

С другой стороны, сталинистские взгляды и концепции всё более масштабно отражаются средствами массовой информации, сами эти взгляды становятся все определеннее и категоричнее, а в массовой культуре, сталинистское толкование истории, кажется, преобладает.

Не то с материальной памятью о терроре: памятниками и памятными знаками, музейными экспозициями, мемориальными кладбищами и другими действующими местами памяти. Здесь всё, с одной стороны проще, а с другой – всё менее определенно, ничего не договаривается до конца.

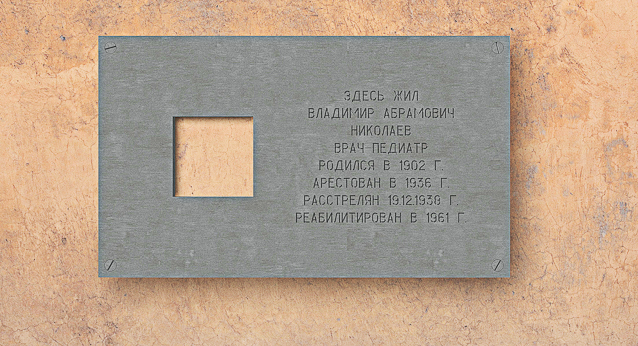

Предварительный успех проекта «Последний адрес» связан, возможно, как раз с

тем, что этот проект отлично соответствует двойственной, пограничной природе

российской памяти о терроре. Он публичен – и в то же время сохраняет черты

приватности личной и семейной памяти жертв (для каждой таблички «заявителем»,

как правило, является родственник погибшего). Его потенциальный масштаб

превращает его в явление национальной памяти – и в то же время он привязан даже

не к региону и даже не к населенному пункту, а к конкретному жилому дому! Он

ориентирован на отдельного человека и отдельный репрессивный акт, и ничего не

сообщает публике об историческом контексте. Он не сообщает о том, что было

совершено преступление, он вообще никак не оценивает акт репрессии, а только

сообщает о нем. В определенном смысле о табличках «Последнего адреса» можно

даже говорить как о явлении, промежуточным между вербальной и материальной

составляющей памяти, между информированием и мемориализацией. Эти таблички по

своим размерам и по своему дизайну «почти виртуальны», если можно так

выразиться.

Предварительный успех проекта «Последний адрес» связан, возможно, как раз с

тем, что этот проект отлично соответствует двойственной, пограничной природе

российской памяти о терроре. Он публичен – и в то же время сохраняет черты

приватности личной и семейной памяти жертв (для каждой таблички «заявителем»,

как правило, является родственник погибшего). Его потенциальный масштаб

превращает его в явление национальной памяти – и в то же время он привязан даже

не к региону и даже не к населенному пункту, а к конкретному жилому дому! Он

ориентирован на отдельного человека и отдельный репрессивный акт, и ничего не

сообщает публике об историческом контексте. Он не сообщает о том, что было

совершено преступление, он вообще никак не оценивает акт репрессии, а только

сообщает о нем. В определенном смысле о табличках «Последнего адреса» можно

даже говорить как о явлении, промежуточным между вербальной и материальной

составляющей памяти, между информированием и мемориализацией. Эти таблички по

своим размерам и по своему дизайну «почти виртуальны», если можно так

выразиться.

Путь виртуализации материальной памяти о терроре, идея виртуального музея ГУЛАГа вообще, по-моему, прекрасно соответствует современному состоянию памяти о терроре. В то же время он позволяет решить две важные проблемы, а именно:

Во-первых, он объединяет вербальную и материальную составляющие памяти в единое целое, осуществляет одновременно увековечение памяти жертв и включение конкретных сюжетов в исторический контекст, обеспечивает возможность их осмысления. Это снимает большинство противоречий, о которых я говорил;

Во-вторых, он снимает противоречие между необходимостью сохранения в мельчайших деталях памяти о терроре и той необходимостью «забывания», без которого вообще невозможно говорить о памяти. Он сохраняет память о терроре во всей доступной нам полноте и тем самым обеспечивает возможность концентрации этой памяти в материальном её воплощении в немногих ключевых «местах памяти», действительно способных серьёзно влиять на национальное сознание.

Тезисы доклада предоставлены автором и публикуются впервые.

Пермские проекты по теме:

Поделиться:

Рекомендуем:

22.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть вторая: «Как машина едет, думаю, сейчас меня заберут»

21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»

19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ

•Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929–1953)

•Организация досуга

•Ссыльные в Соликамске

КНИГА ПАМЯТИ | Мне повезло

КНИГА ПАМЯТИ | Мама верила, что он невиновен

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus