В круге втором

Автор: Григорий Аросев

15.02.2024

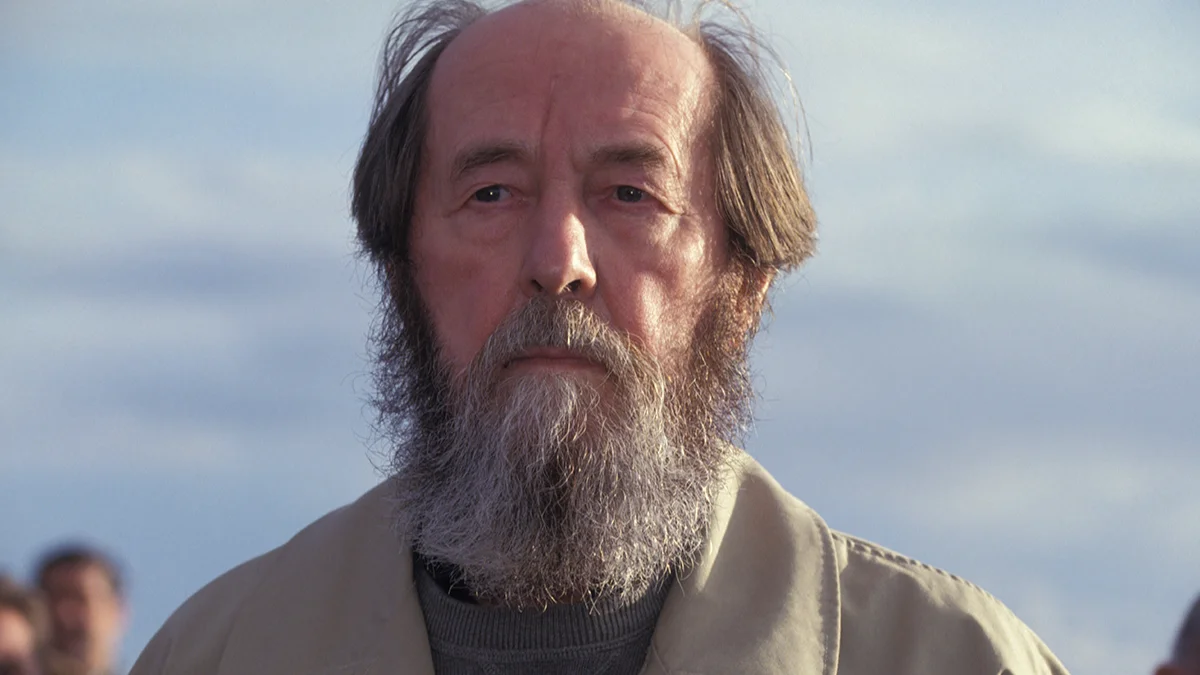

Портрет Александра Солженицина, 9 января 1993 года. Фото: Patrice Picot / Gamma-Rapho / Getty Images

Пятьдесят лет назад нобелевский лауреат Александр Солженицын был выслан из СССР. Вернулся он спустя двадцать лет — и совсем в другую страну. Чем тогда, в середине семидесятых, стал его принудительный отъезд для общества — и чем обернулось его возвращение?

Хроника протекавших событий

Александра Солженицына решающим образом изменила Вторая мировая война. Судя по всему, именно тогда он стал позволять себе высказывать критику в адрес Сталина, что в итоге привело к аресту в феврале сорок пятого. Затем обвинение, приговор — восемь лет исправительно-трудовых лагерей и вечная ссылка по отбытии наказания, собственно лагерь, работа в шарашках, этапирование после конфликта с начальством тюремного НИИ в Казахстан… Освобожден был Солженицын 13 февраля (вот уж воистину судьбоносный месяц для него) 1953-го, затем — поселение в Джамбульской области, болезнь, излечение, возвращение в Центральную Россию, полная реабилитация (6 февраля 1957-го).

Двенадцать лет, скупо пересказанные в одном абзаце. Но за этим абзацем — бесконечные страдания и унижения, которым подвергался человек, всего лишь усомнившийся в чем-то важном. Таких были миллионы, но из выживших крайне немногие, буквально единицы, нашли в себе силы писать об этом. Даже не будем говорить «нашли в себе талант», ибо талант мог быть у многих, но сил не осталось почти ни у кого.

Как оказалось, Солженицын был среди тех единиц, а в итоге за счет беспримерного объема своей личности, силы духа, безусловного художественного таланта и колоссальной работоспособности сумел стать единственным — к нему относятся по-разному, и это справедливо, ибо неоднозначного в его действиях тоже много, но солженицынские масштаб и уникальность бесспорны.

По сути, советская власть из хорошего сделала для Солженицына только одно: реабилитировала, то есть отменила свое же собственное незаконное решение. Далее, после короткого периода спокойного отношения, математик, быстро ставший писателем, развивался властям вопреки и назло — его произведения публиковали, ставили на сцене, он ездил и говорил. И, главное, писал дальше.

Публикации за рубежом привлекли к Солженицыну внимание отнюдь не только литературной общественности, и взрывной интерес привел к сравнительно логичному ходу — присуждению ему Нобелевской премии. После скандала в 1958-м с Пастернаком (которому дали премию за стихи и «продолжение традиций великого русского эпического романа») Нобелевский комитет семь лет спустя дал премию Шолохову («За художественную силу и цельность эпоса»). До сих пор не утихают утверждения, что награждением автора «Тихого Дона» Нобелевский комитет попытался наладить отношения с советским руководством. Так это или нет, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но в любом случае еще через пять лет последовал новый мощный ход из Стокгольма — премия Солженицыну «за нравственную (ethical) силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы».

В формулировке недвусмысленно сказано, что Солженицын прав как нравственный (этический) ориентир, а с учетом его оппозиционности по отношению к советской власти на весь мир ясно указано, кто в этом противостоянии не прав. Скандал! Жуткий скандал!

(Часто подчеркивается уникальность того, что первую публикацию Солженицына и Нобелевку разделили всего восемь лет — да, это рекорд, но всё-таки рассказ «Щ-854», в дальнейшем переименованный в «Один день Ивана Денисовича», был написан еще в 1959-м. Одиннадцать лет — не восемь, хотя тоже, безусловно, уникально короткий срок.)

Александр Солженицин покидает самолёт Аэрофлота в аэропорту Франкфурта-на-Майне, 13 февраля 1974 года. Фото: Frankfurt Airport / EPA

Вместо того чтобы порадоваться за своего писателя, опередившего, как стало известно пятьдесят лет спустя, Набокова, Неруду, Грасса, Бёлля, Амаду, Дюрренматта, Ионеско и других, СССР предсказуемо решил прибегнуть к испытанным на Пастернаке методам и начал Солженицына травить. Но он справился. Морально. В августе 1971 года его пытались умертвить, тайком введя ему яд, но и тут он выстоял. Физически.

Слежку за писателем со стороны КГБ упоминать избыточно — конечно, он давно находился под самым пристальным вниманием «органов». И в итоге произошло нечто по-настоящему необратимое.

Изгнание

Окончательное обострение отношений с советской властью произошло в августе 1973-го, когда случилась трагедия с Елизаветой Воронянской — давней помощницей Солженицына. С писателем она познакомилась за десять лет до этого и занималась как перепечаткой текстов на пишущей машинке, так и библиографической работой — подбирала материалы из старых изданий. В тот роковой для себя месяц и год она вернулась в Ленинград из Крыма, и ее (вместе с подругой) арестовали прямо на перроне вокзала.

Судя по всему, 67-летняя Воронянская провела на Лубянке пять дней и в ходе допросов дала показания на Солженицына, а также выдала место хранения одного из экземпляров машинописи «Архипелага ГУЛАГ». Не выдержав груза своего поступка, Воронянская девятого августа предприняла попытку самоубийства, неудачную — ее успели спасти. Женщина вышла из больницы и 23 августа, ровно две недели спустя, довела начатое до конца.

Солженицын узнал об этом только через десять дней — и тут же сообщил в Париж, в издательство «ИМКА-Пресс», в котором давно лежали фотопленки с «Архипелагом», что готов к публикации романа. Он написал и знаменитое «Письмо вождям Советского Союза» — гигантский националистический манифест, сейчас бы его назвали программным заявлением или даже полноценной предвыборной программой. Восемнадцатистраничное письмо было отослано в ЦК КПСС в сентябре, хотя официальной реакции не последовало.

Но за Солженицыным продолжали следить внимательнейшим образом, и в начале января 1974 года деятельности писателя посвятили целое заседание Политбюро ЦК. Итоговое, хотя и не единогласное решение — Солженицына надо арестовать и выслать из страны (часть членов ЦК настаивала, что нужно устроить публичный судебный процесс). 15 февраля «Известия» отчитались, что указом Верховного Совета Солженицын был лишен гражданства и «выдворен» за пределы страны «за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью к гражданству СССР и и наносящих ущерб» тому же самому СССР.

Это случилось ровно 50 лет назад — 13 февраля 1974 года.

Солженицин у дома Генриха Бёлля в деревне Лангенбройх, 14 февраля 1974 года. Фото: Bert Verhoeff / Anefo / Mr.Nostalgic / Wikimedia (CC0 1.0 DEED)

Выезжать из СССР Солженицын не собирался. Эмиграцию как таковую он для себя исключал, но и временно покидать пределы страны не хотел, опасаясь, что назад его не впустят, — и, как впоследствии выяснилось, опасаясь справедливо. Поэтому, к примеру, и на вручение Нобелевской премии он в конце 1970-го не поехал, а получил ее только в 1974-м — уже в изгнании.

Как рассказывает литератор из Москвы Владлен Ефимов, советская интеллигенция и примыкающие к ней граждане, в целом имеющие представление о Солженицыне, восприняли новости о его аресте однозначно: известного борца с режимом схватили и бросили в тюрьму. «Что с ним — и со всеми нами — будет дальше?.. Об этом в те дни гудела Москва. Одна моя родственница, пенсионерка, отбывшая ссылку в глухом башкирском селе, с негодованием выкрикнула: «Бандиты!» Затем оделась, прихорошилась и отправилась на партийное собрание, где вопрос о Солженицыне точно не обсуждался», — вспоминает Ефимов.

Солженицына выслали в Западную Германию. Куда именно, для сочувствующих было не так важно — имело значение то, что его не оставили в тюрьме. «Ура! По городам и весям пронесся вздох облегчения», — чуть иронично говорит московский литератор.

День, когда Солженицына выслали, Ефимов, по собственным словам, хорошо помнит: «Из многих окон доносился скрежещущий звук глушилки — люди пытались услышать что-нибудь от «врагов». Долетел, не долетел, как его встретили, что это вообще значит?.. Ровно о том же люди вполголоса говорили во дворах и на кухнях. О властях кто-то говорил: струсили сажать. А кто-то: выбрали отличный ход. Не помню, чтобы кто-нибудь искренне полагал, что там, на Западе, ему покажут кузькину мать».

«Струсили», «отличный ход» — трактовки действительно разнятся. А чем стало «выдворение» для самого Солженицына?

Знаменитый писатель Виктор Ерофеев, к тому моменту 27-летний молодой автор, готовящийся к защите диссертации, утверждает однозначно: «Это было совершенно не освобождением, а наказанием.

Высылка из страны вообще была одним из серьезных советских наказаний. Хотели выслать Пастернака, но выслали Солженицына. Это наказание стало для него очень болезненным, он его тяжело переживал».

С этим, впрочем, не согласен Владлен Ефимов. «Тот, кто высказал мнение, что поклонниками Солженицына (или им самим) высылка была воспринята как наказание, видимо, либо не читал самиздат, либо жил не в СССР, либо вообще еще не жил в то время. А те, кто читал втихаря «В круге первом», наверняка вспомнили тот взрыв хохота, которым встретила шарашка шутливый приговор, вынесенный князю Игорю на пародийном суде: "Объявить подсудимого врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР! Пусть там, на Западе, хоть подохнет!"».

Александр Солженицын с президентом Гарвардского университета Дереком Боком (справа) во время церемонии вручения дипломов в Кембридже, штат Массачусетс, 8 июня 1978 года. Фото: Paul Connell / The Boston Globe / Getty Images

Солженицын подыхать не собирался. Он сразу же, прямиком из аэропорта Франкфурта, приехал в дом Генриха Бёлля (это примерно 220 километров), к тому моменту также получившему Нобелевскую премию. Как мне рассказывал в интервью в 2020 году Рене Бёлль, сын немецкого писателя, шумиха в газетах была огромная, и в маленькую западногерманскую деревню Лангенбройх, где жили Генрих Бёлль и его жена Аннемари, съехалось немыслимое количество журналистов. Общались писатели через переводчика — Солженицын тогда английского еще не знал. Но, вопреки этому, между двумя нобелевскими лауреатами действительно возникла дружба: они были фактически ровесниками (1917 и 1918 годов рождения) и с похожим послевоенным опытом, и им было что обсудить, пусть и через сито перевода. «Отец ценил и уважал Солженицына, но это вовсе не значит, что их политические мнения совпадали», — говорил в 2020-м Рене Бёлль.

Но вернемся ненадолго к ситуации в СССР. Помимо опального автора «Архипелага» было ведь и много других не менее значимых литераторов-шестидесятников — но их всех могучая фигура Солженицына как будто закрывала или как минимум прикрывала. «Когда его выслали, им стало немного полегче», — полагает Виктор Ерофеев.

Жизнь на Западе

Почти сразу после вынужденной эмиграции Солженицына, менее чем через месяц, на Западе было опубликовано то самое письмо советским вождям, которое поставило в тупик европейские газеты и откровенно огорчило многих советских эмигрантов-диссидентов. Они сочли текст, а главное, идеи националистическими и антидемократическими (из 2024 года текст кажется таким же).

Солженицын раздражал всех, и в этом заключался определенный парадокс: он на протяжении почти всей своей жизни оставался чужим среди чужих. Он по-прежнему при любой возможности разносил советский строй — и, как говорит Виктор Ерофеев, «раздавил всех коммунистов-муравьев», от чего симпатизирующие «раздавленным» и они сами были в ужасе. Но Солженицын, поселившись в США, критиковал и американские порядки, что вызывало естественное раздражение в журналистах и в некоторых политиках. Стать своим нигде, кроме собственного дома, Солженицыну не удавалось вплоть до начала двухтысячных.

«Дальше он всё больше разоблачал бездуховный Запад и западный образ жизни, активнейшим образом ссорил между собой русских эмигрантов, был вечным камнем преткновения, разошелся со многими бывшими друзьями, включая ближайших»,

— напоминает Владлен Ефимов. «Его высказывания становились всё более националистическими и патриотическими», — согласен и Ерофеев.

Солженицын делал то, что считал правильным, и, так как он находился в «безопасном месте» (берем это выражение в кавычки только из-за того, что оно в то время не существовало, а появилось в последние годы), ему ничто не грозило.

Впрочем, в СССР в доперестроечную эпоху об этом узнавали через пятые руки и в любом случае далеко не сразу, а перестройка и процесс возвращения литературы, важнейшую роль в котором играли тексты Солженицына, на какое-то время отодвинули противоречия, которые он генерировал всем своим существованием. К русскоязычным читателям пришел (именно «пришел, а не «вернулся») «Архипелаг ГУЛАГ», потом, в 1990-м, Солженицын опубликовал статью «Как нам обустроить Россию», название которой стало уже почти мемом — там он развивал темы, затронутые в «Письме вождям»; в частности, писатель предлагал сохранить после неизбежного развала СССР союз России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Александр Солженицын в поезде во Владивостоке летом 1994 года перед отправлением в путешествие по России, фото: Михаил Евстафьев / Alex Derzh / Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

«Да народ наш и разделялся на три ветви лишь по грозной беде монгольского нашествия да польской колонизации. Это всё — придуманная невдавне фальшь, что чуть не с IX века существовал особый украинский народ с особым не-русским языком», — писал Солженицын. «Сегодня отделять Украину — значит резать через миллионы семей и людей <…> Братья! Не надо этого жестокого раздела! — это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован — вместе и выберемся», — полагал Солженицын. «Всё сказанное полностью относится и к Белоруссии, кроме того, что там не распаляли безоглядного сепаратизма», — добавлял он.

«Услышан я, к сожалению, не был. Не был понят», — согласно многочисленным перепечаткам заявил Солженицын в 2005 году в интервью ВГТРК «Россия» (первоисточник найти не удалось).

В любом случае он вполне был услышан. Просто не сразу. И не факт, что Солженицын имел в виду именно такое воплощение своих идей.

Солженицын в США

Специально для этого текста Дмитрий Быков поделился некоторыми мыслями о нынешнем восприятии Солженицына в США. Основное — то, что вопреки контрамериканским высказываниям, репутация Солженицына в американской академической и студенческой среде по сей день чрезвычайно высока. «Студенты предпочитают знакомиться с русской историей ХХ века по «ГУЛАГу» и главам из «Красного колеса», которое своевременно переводилось и многократно переиздавалось; по их оценке, Солженицын well packed, то есть материал хорошо уложен — видно, что писал математик», — указывает Быков.

Солженицын в США популярен прежде всего благодаря тому, что [почти] каждая его книга стала бестселлером и/или обернулась скандалом. В крайнем случае — политической дискуссией.

А всё это получалось благодаря тому, что он выбирал сенсационные темы, говоря о том, что его волнует, не особо вуалируя свои мысли. («Вообще американская политкорректность преувеличена: здесь у кого что болит, тот о том и говорит, и умение идти наперекор общему мнению скорее приветствуется, чем осуждается», — говорит Быков.)

Он отмечает также, что Солженицыным американцы гордятся как своим — он же прожил там двадцать лет («а Америка любит свои достопримечательности», говорит Быков). Другое дело, что Солженицын, естественно, за пределами тех самых академических кругов, стал в США персонажем поп-культуры, появляясь даже на футболках и кружках. Но разве могло быть иначе, если учесть, что разбираться в хитросплетениях советско-российской политики и литературы сложно даже ее участникам, так чего ожидать от неспециалистов в США? Сам же Солженицын идеально, по выражению Быкова, воплощал тип сумасшедшего профессора-правдоискателя (уж внешне — точно да). Порадовало бы всё это самого изгнанного нобелиата — далеко не факт.

Солженицин во время путешествия по России в Хабаровске, 2 июня 1994 года. Фото: Wojtek Laski / Getty Images

Но, вероятно, порадовало бы другое. Русскоязычные читатели, возможно, удивятся, но Солженицын на английском читается легко — у него всё «динамично, дельно, информативно». Так сказали Быкову его американские студенты, и с чего бы им кривить душой. Сам Быков полагает, что солженицынская оригинальная сложность сглаживается в переводах. «Я почитал The First Circle («В круге первом») и поразился, какая это классичная и стройная проза, тогда как в оригинале многое цепляло и царапало», — говорит Быков. Ну, конечно, не стоит доходить и до крайностей, считая, что тексты Солженицына на английском превращаются в чтиво — этого, конечно, нет.

Важно и то, что многими в США он воспринимается как памфлетист, автор нон-фикшена и в целом публицист. «Что ни говорите, а его журналистские расследования не имеют себе равных», — приводит Быков слова студентки из Айовы, пишущей работу о true crime. Солженицыну бы такая оценка понравилась, в паблисити он понимал, добавляет Быков.

Снова в России

Окончательное возвращение Солженицына в Москву через Дальний Восток в специализированном вагоне, прицепляемом к обычным поездам, беспрецедентно. У политиков и артистов-певцов на такие вояжи нет времени — им всем надо красоваться перед публикой, то есть работать. У писателей время, наоборот, есть, но решиться на это в послевоенной истории мог только Солженицын — естественно, вопрос не в том, чтобы потратить неделю на поездку из Владивостока в Москву прямым поездом (из США Солженицын прилетел в Магадан, а потом перелетел в Приморье), а в том, чтобы ехать два месяца, останавливаться в каждом большом городе, выходить «в народ» и общаться с людьми. Для этого требуется… Что? Самолюбие? Самоуверенность? Всё вместе, и много чего еще. Но в первую очередь — масштаб личности. И осознание этого масштаба самой личностью. В истории русской литературы таким же был только Толстой — еще один великий возражальщик, создатель противоречий и бородатый почти-мессия.

Разговоры с людьми — всегда хорошо. Но неизбежными стали и другие разговоры — с руководителями разного пошиба, но единого бэкграунда. Кто мог руководить регионами в 1994-м? Только бывшие обкомовские. Приветствия, застолья… Восторга в интеллигентских кругах всё это точно не вызывало. Начавшееся слияние Солженицына с государством российским (уже не советским) многих настораживало с самого начала.

Хорошо помню свое подростковое ощущение от телерепортажей про многонедельную поездку Солженицына с востока на запад.

Казалось, что он едет бесконечно и никогда не приедет. Казалось, что надвигается айсберг, глыба, сверхгора.

Казалось, что грядет нечто новое — что неизбежно с собой несет человек такой биографии, пусть ему и 76 лет. Но… Солженицын приехал, ярко выступил в Госдуме («Мы как будто не видим, что сегодня в массах белорусского и украинского народов растет понятие, что произошел болезненный разрыв многомиллионных родственных связей, что мы родные народы, что мы должны быть вместе. А вот из Казахстана… Из Казахстана нам никак нельзя бежать») — и… Всё. Солженицын, по словам Виктора Ерофеева, будучи царем и богом, по неизвестным причинам со своего трона сошел. Российского Вацлава Гавела не случилось.

Зато случилось кое-что другое: воззрения Солженицына стали опорой режима нулевых (а также, как впоследствии стало известно, и десятых, и двадцатых). Солженицын считал, что Россия не должна быть открытой миру, в чем прямо противоречил Андрею Сахарову. По Солженицыну, Россия должна жить обособленно. Он полагал, что фактически из советской системы нужно изъять атеизм и коммунистическую идеологию, а остальное оставить почти в таком же виде. Да, безусловно, в конце той самой думской речи Солженицын сказал, что нужно сберегать народ, чего в современной политике Кремля, мягко говоря, не наблюдается. Но Солженицын говорил и о многом другом, что частично было процитировано выше и что было взято на вооружение в прямом и переносном смыслах.

«На фоне реванша консервативных ценностей, впрочем, идущего на спад по мере приближения выборов, солженицынский традиционализм и антиглобализм выглядит скорее достоинством, нежели пороком»,

— считает Дмитрий Быков. «Режим не исходил из «постулатов» Солженицына, но использовал их в своих целях», — полагает Владлен Ефимов. Оба высказывания максимально похожи на правду: настоящий поворот во внутренней и внешней политике России произошел тогда, когда Солженицына уже не было в живых, и для режима было бы неосмотрительно поднимать на знамена хоть и классика, хоть и человека, который поверил Путину (в чем, по мнению Виктора Ерофеева, и заключалась одна из основных ошибок Солженицына), что самому правителю РФ очень нравилось, но все-таки уже умершего.

А умер Солженицын 3 августа 2008 года. До начала российско-грузинской войны, на деле показавшей намерения Кремля и фактически разделившей постсоветскую историю на «до» и «после», писатель не дожил пяти дней.

Рекомендуем:

30.10.2024 | Жители Перми вспоминают жертв политического террора

30.10.2024 | В Лысьве прошёл митинг памяти жертв политических репрессий

30.10.2024 | «Мы так боремся с тьмой и мороком»

•Список «12 километра»

•Узники проверочно-фильтрационных лагерей

•Компас призывника

КНИГА ПАМЯТИ | «У нас еще будут хорошие дни»

КНИГА ПАМЯТИ | «Смерть Сталина спасет Россию»

КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus